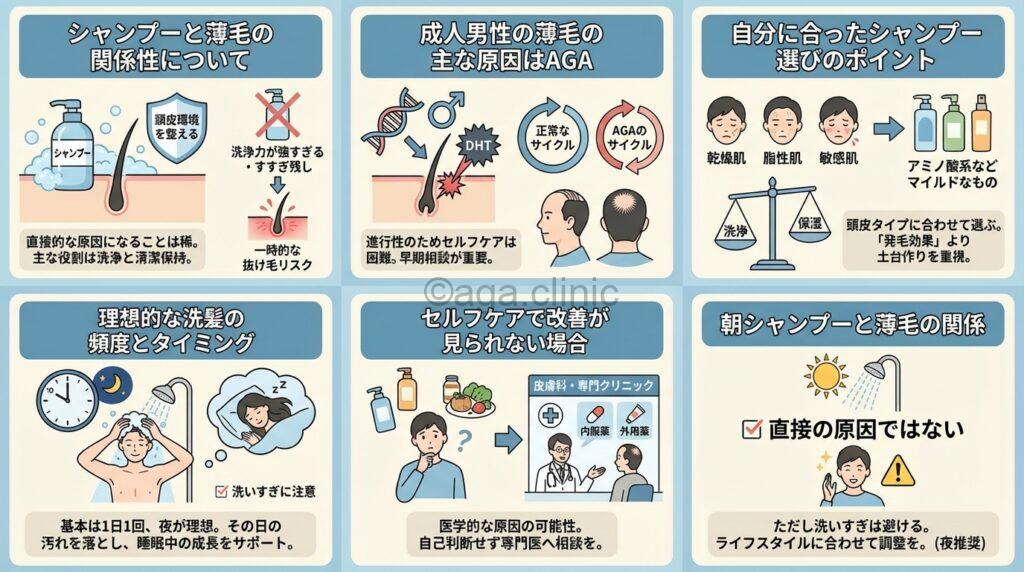

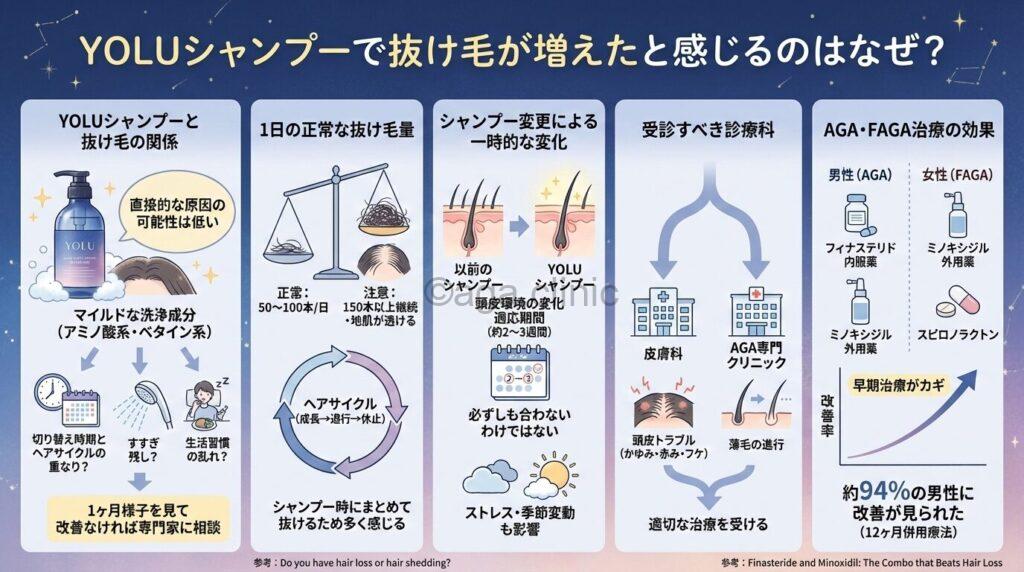

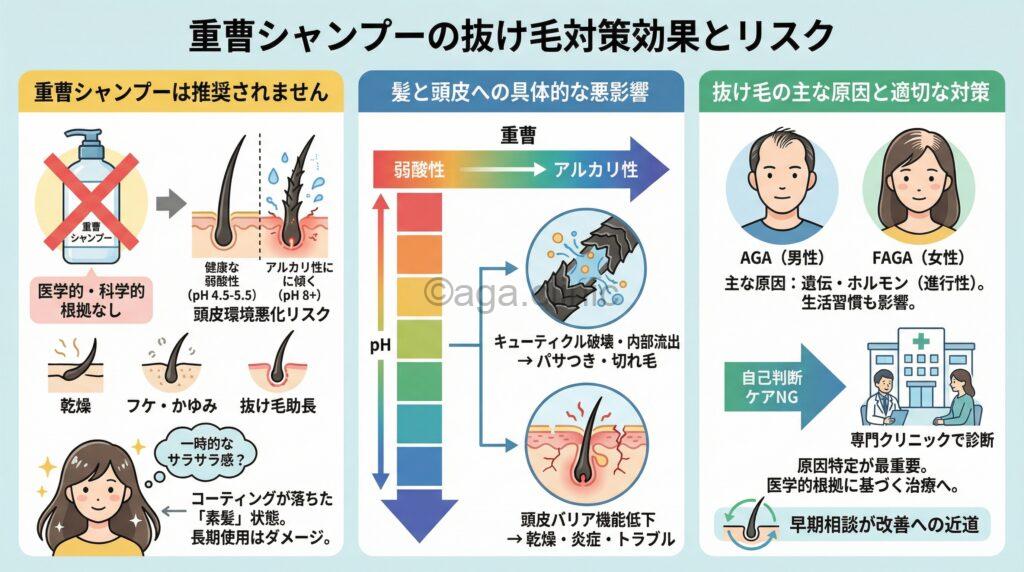

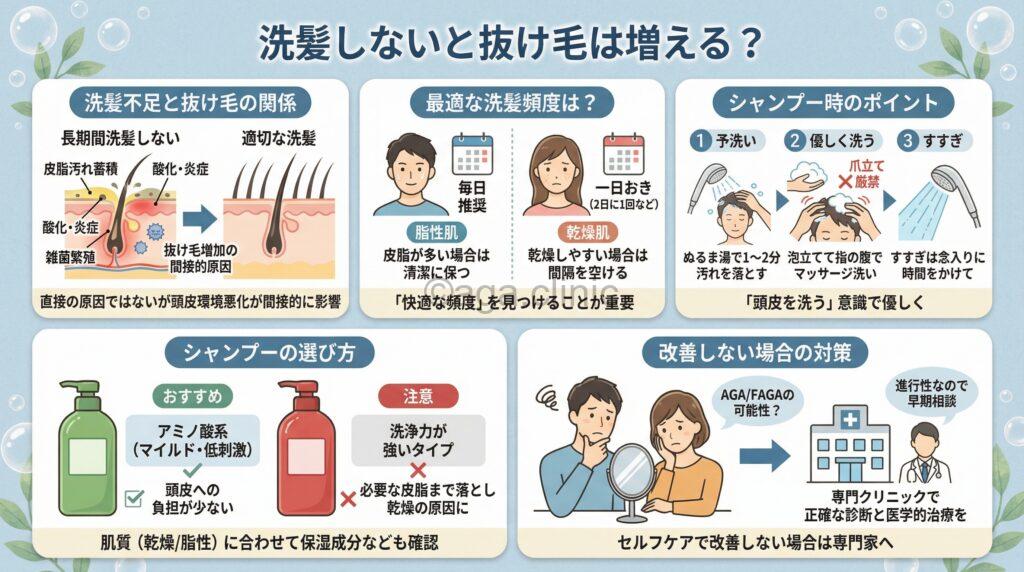

一般的なシャンプーが薄毛やハゲの直接的な原因となることは、医学的に見て極めて稀です。

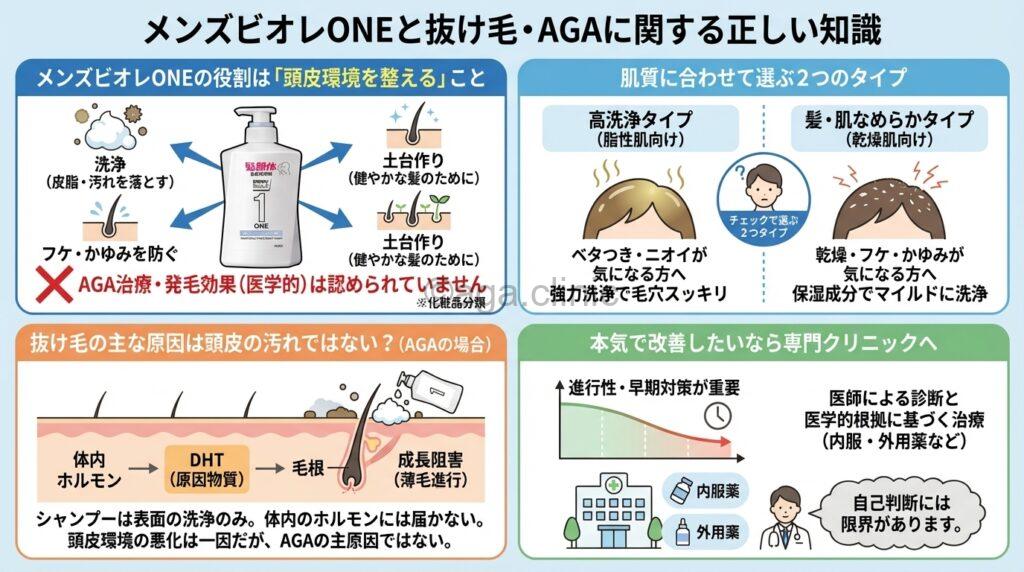

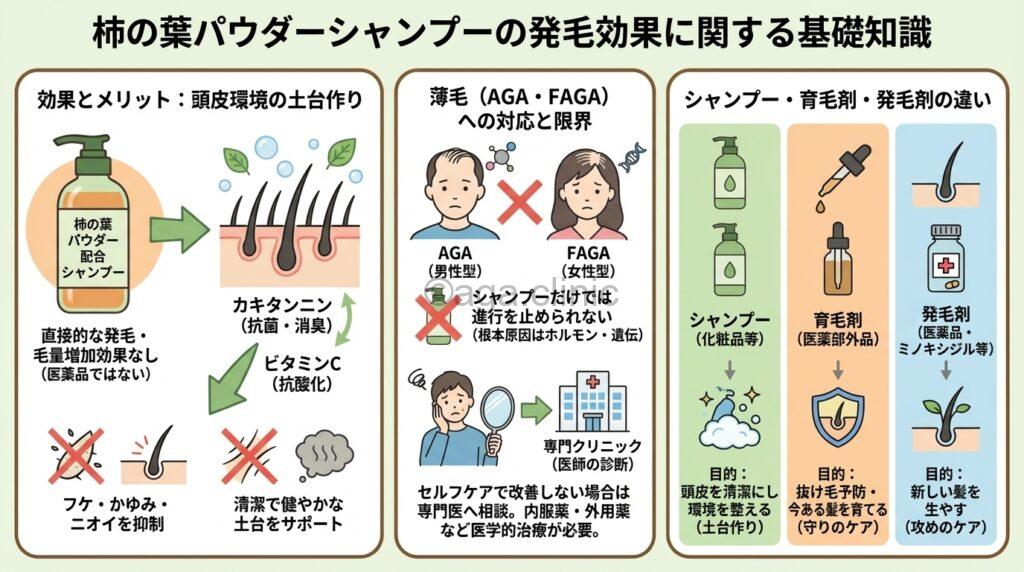

シャンプーの主な役割は、頭皮の過剰な皮脂、汗、ホコリ、整髪料といった汚れを洗浄し、毛穴の詰まりを防いで頭皮環境を清潔に保つことです。

これにより、フケやかゆみを予防し、健康な髪が育つための土壌を整えます。

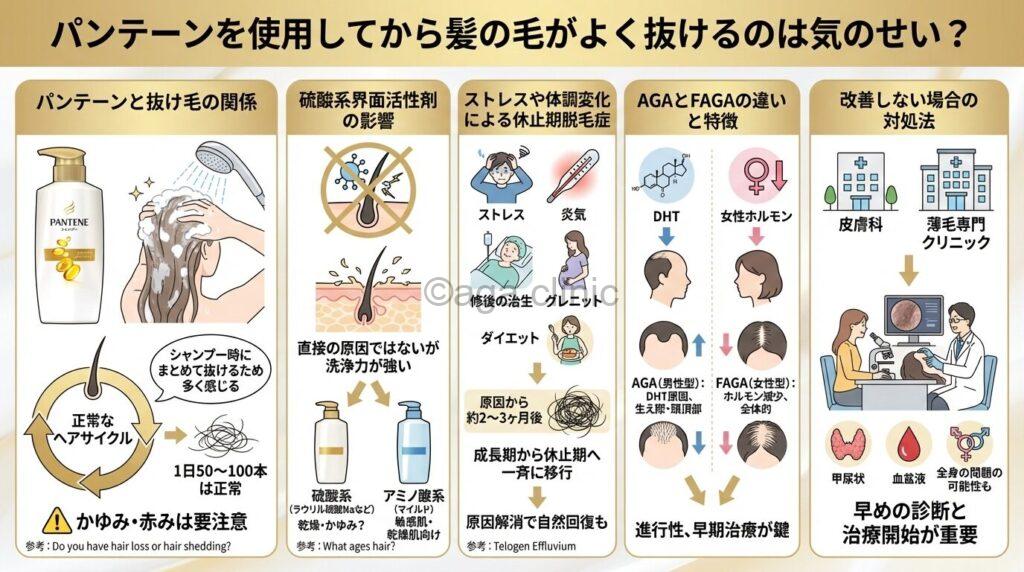

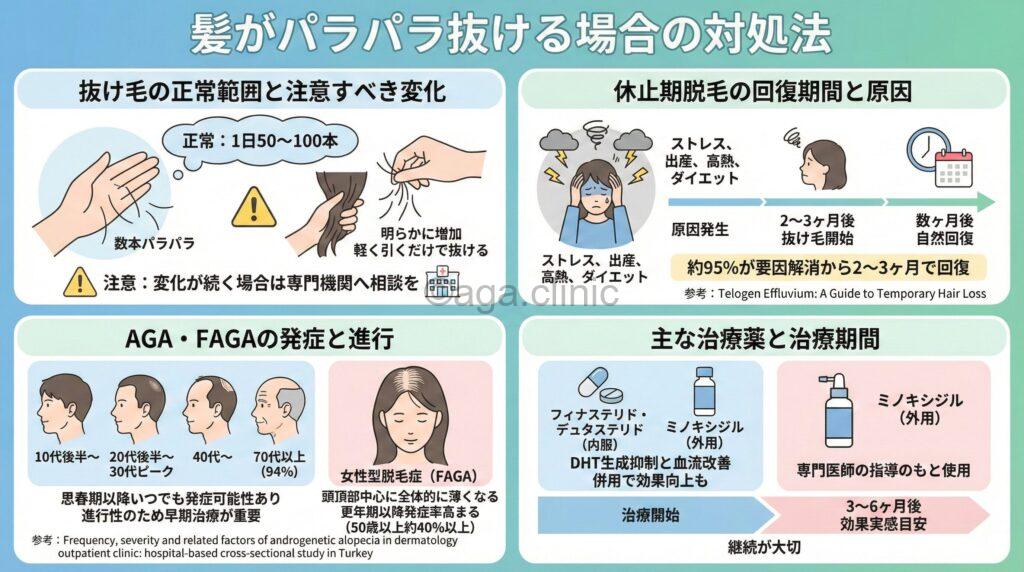

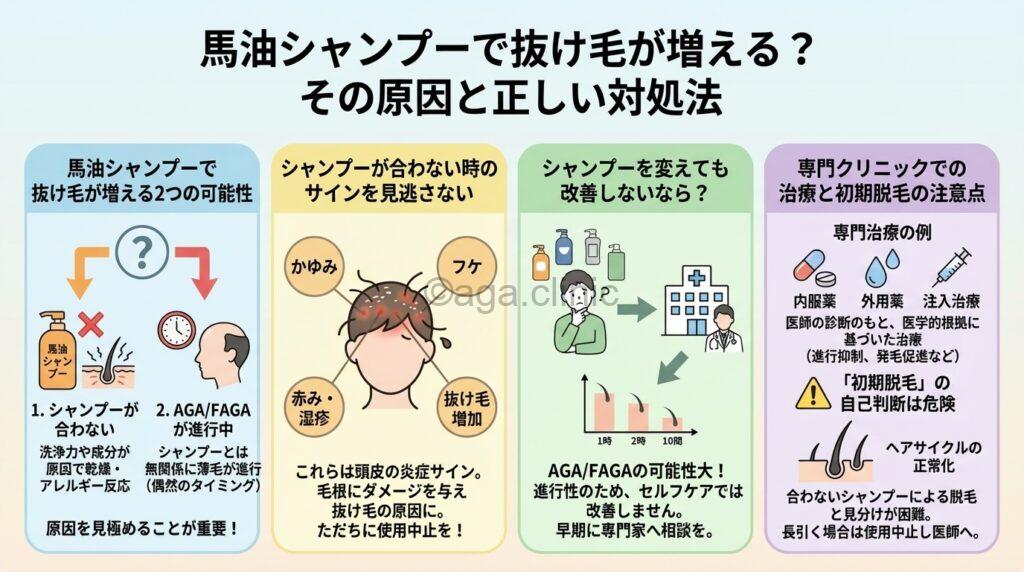

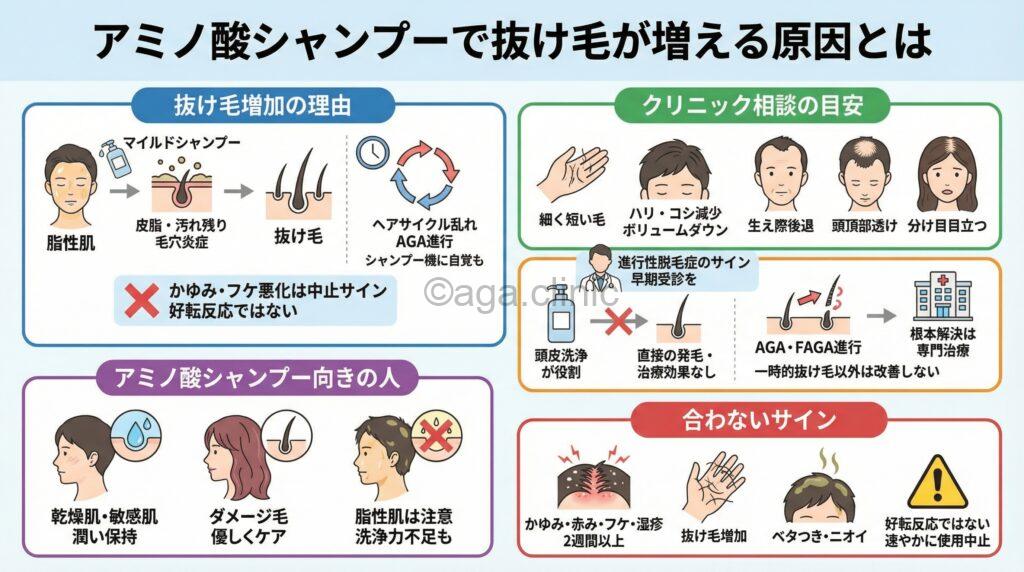

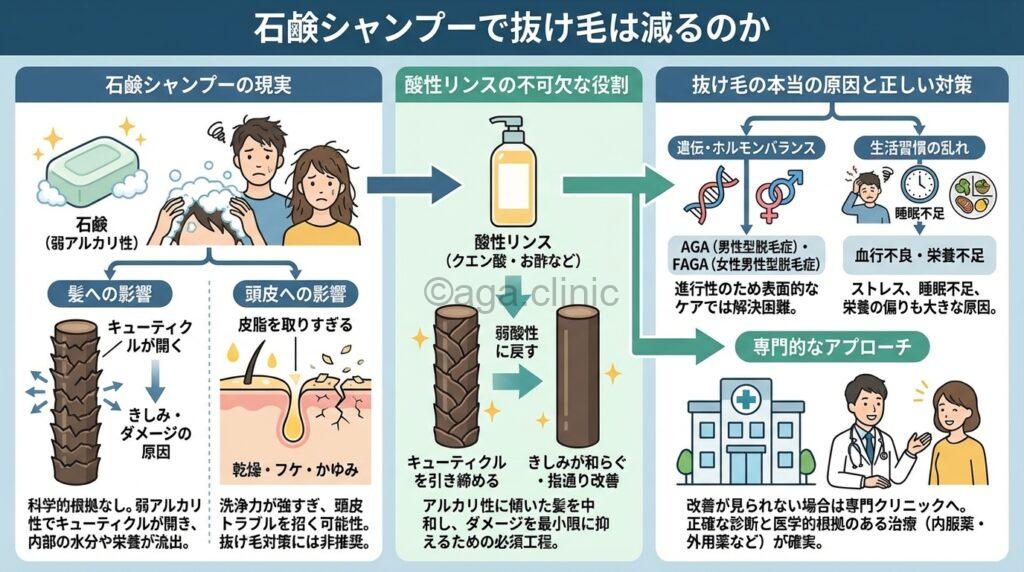

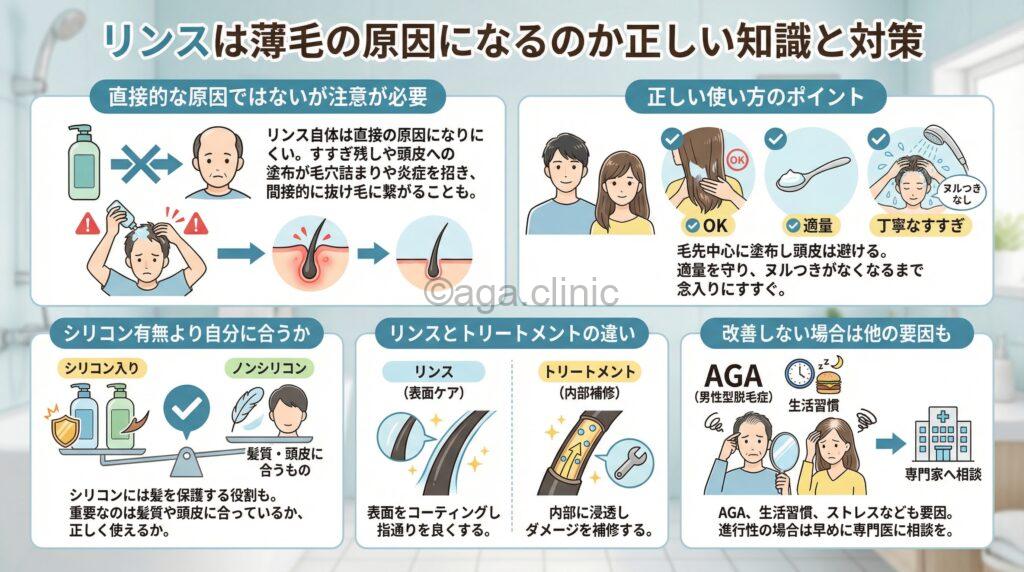

ただし、自分の肌質に合わない洗浄力の強すぎる製品の長期使用や、シャンプー成分のすすぎ残しは頭皮に負担をかけ、乾燥や炎症を引き起こし、結果として一時的な抜け毛の増加に繋がる可能性はありますが、これがAGA(男性型脱毛症)のような進行性の脱毛症を直接引き起こすわけではありません。

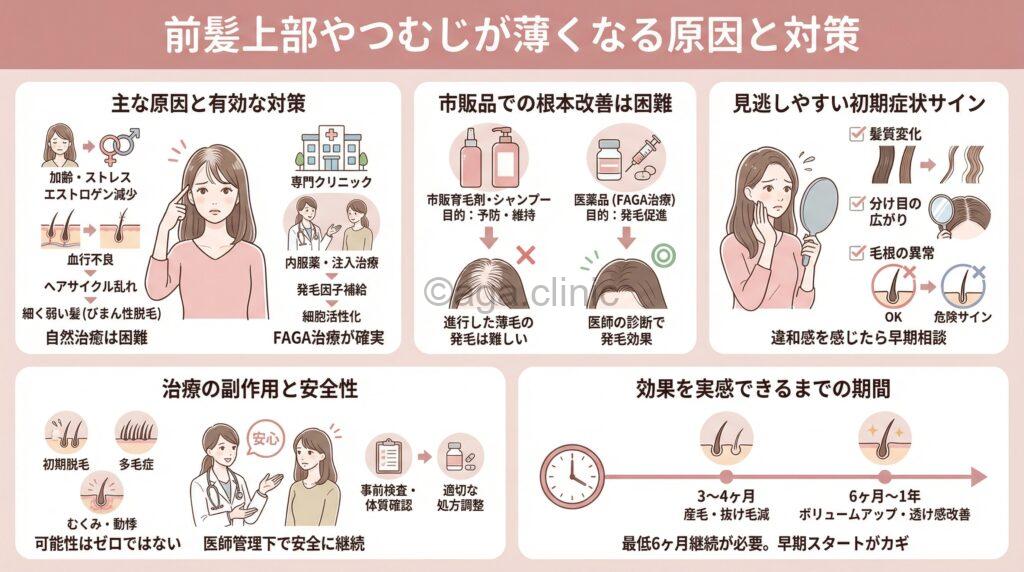

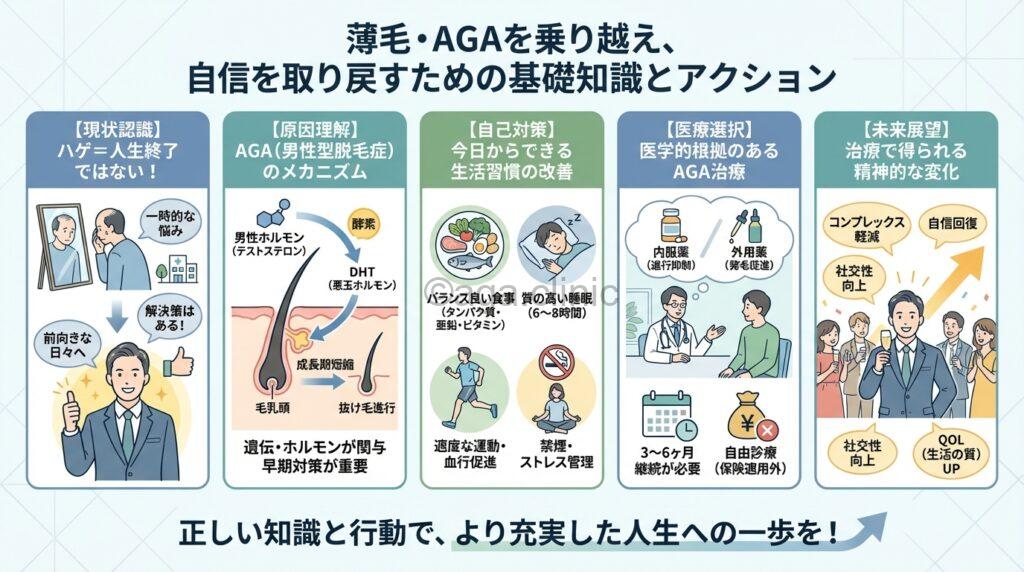

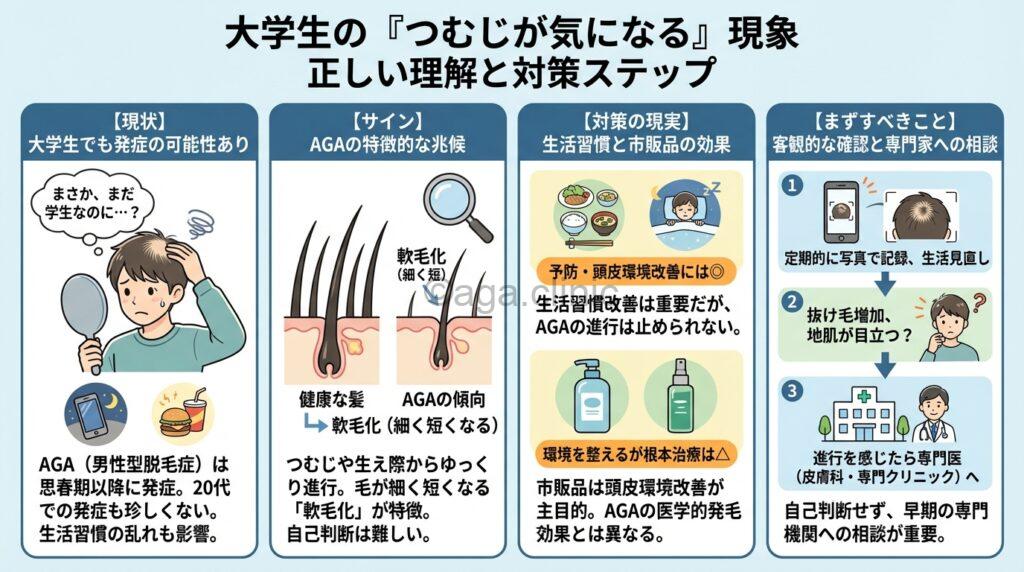

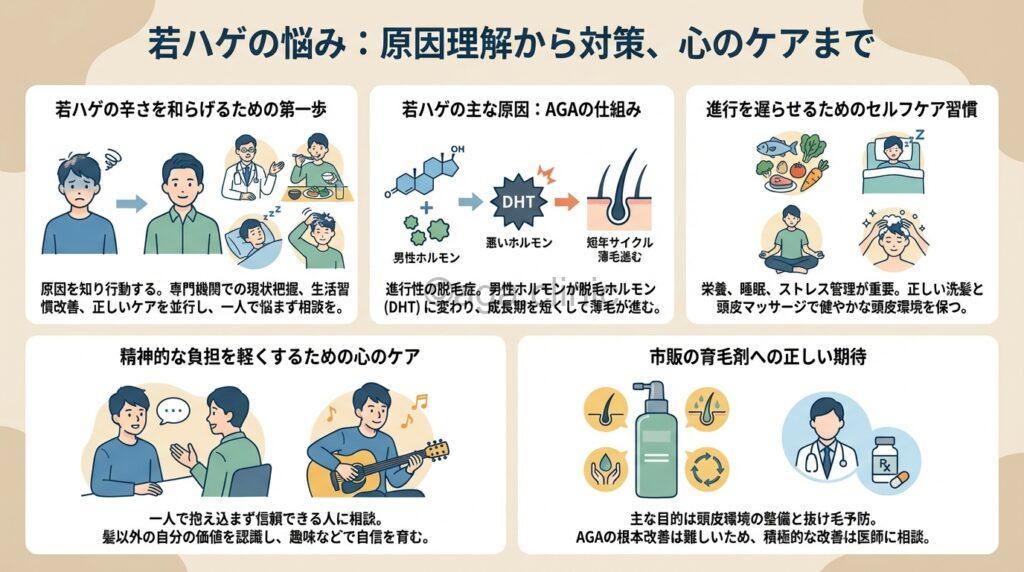

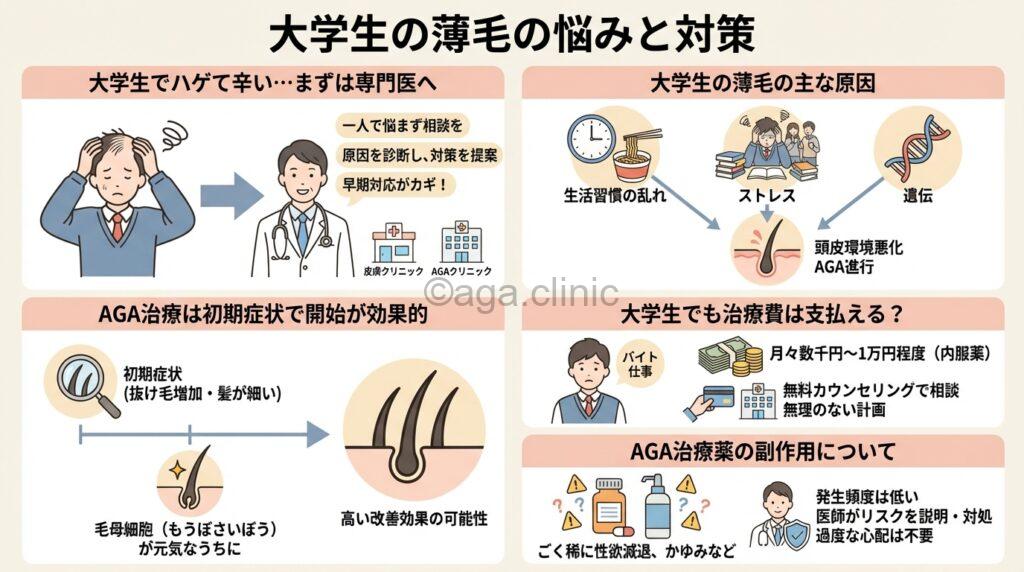

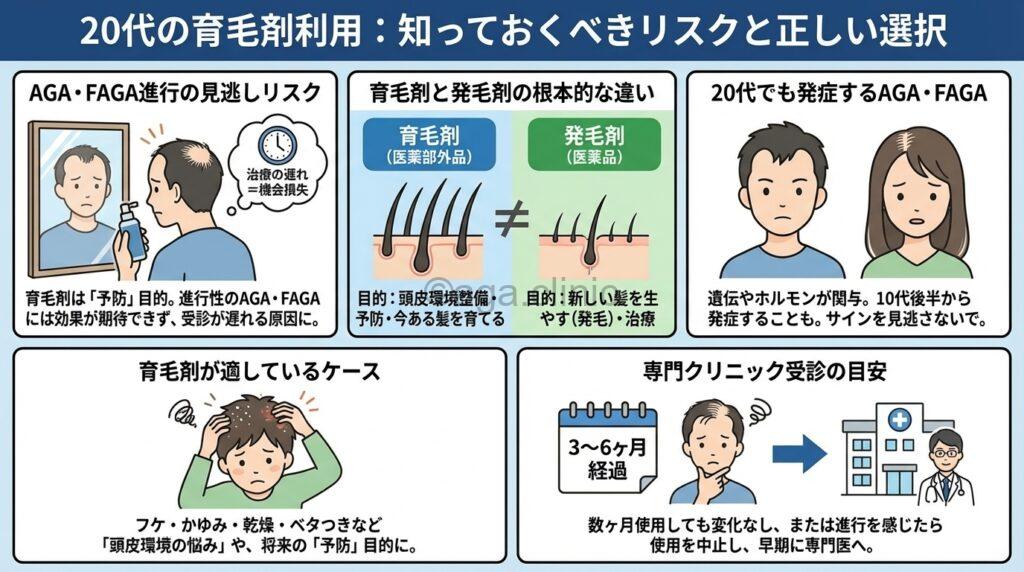

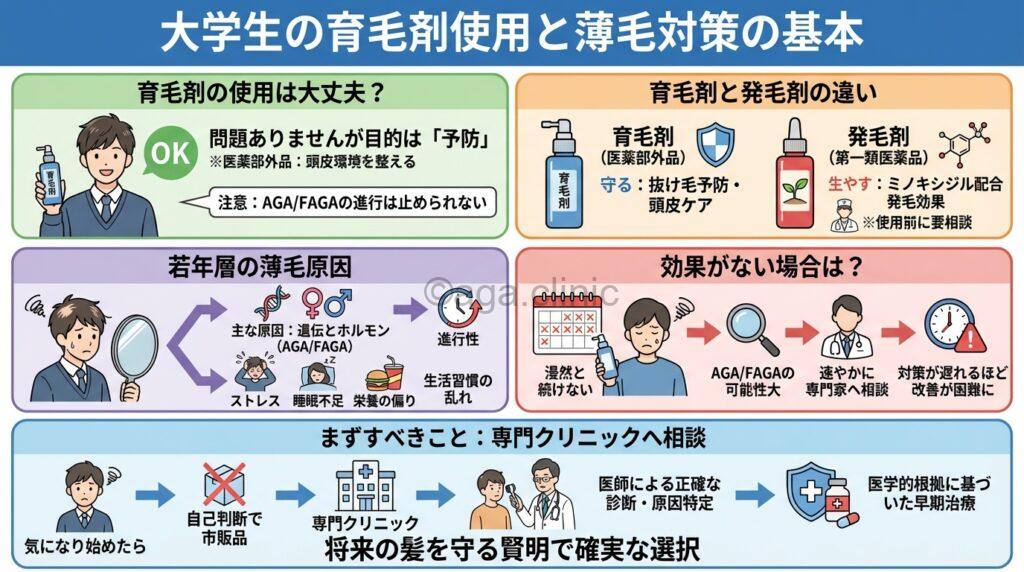

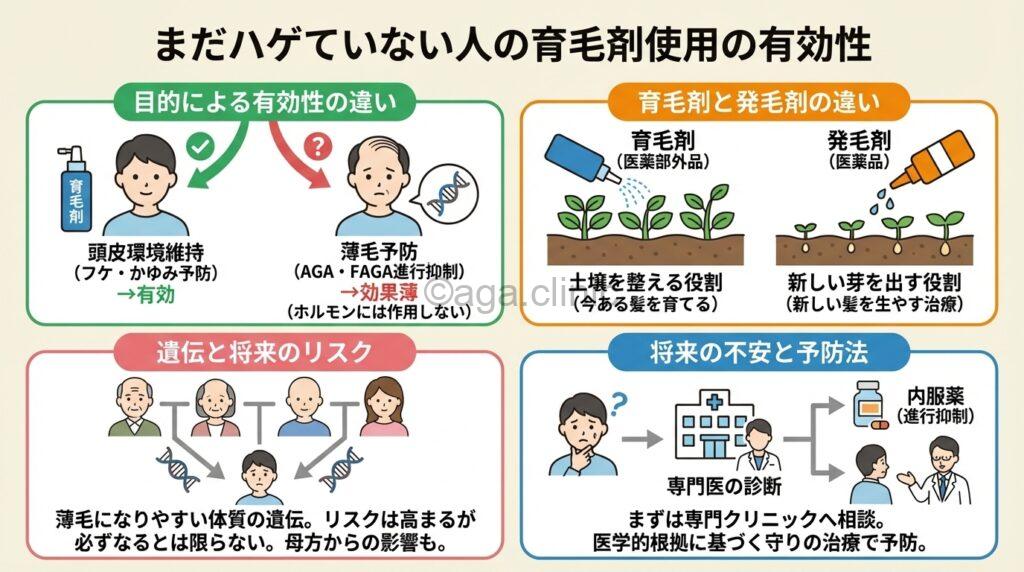

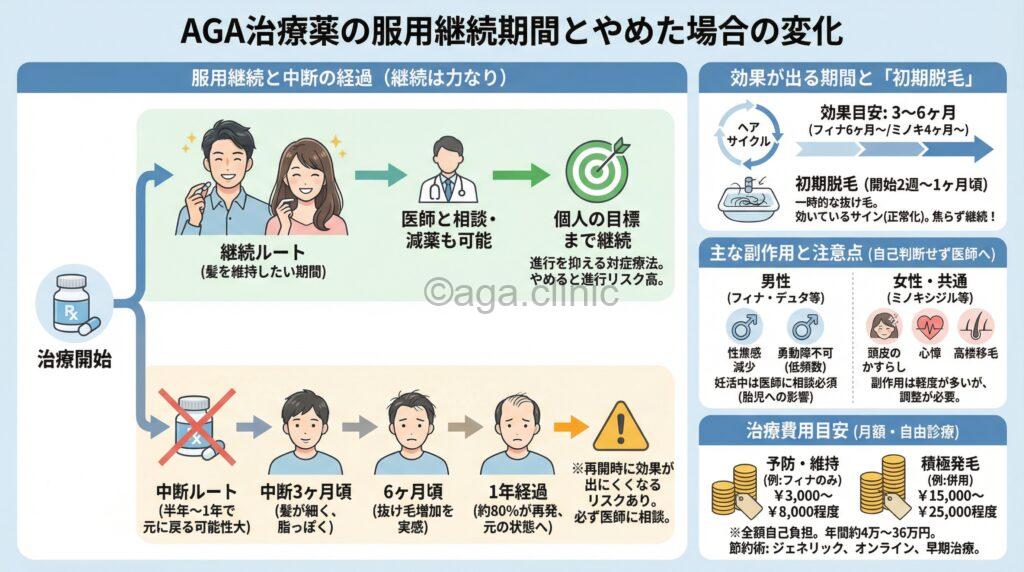

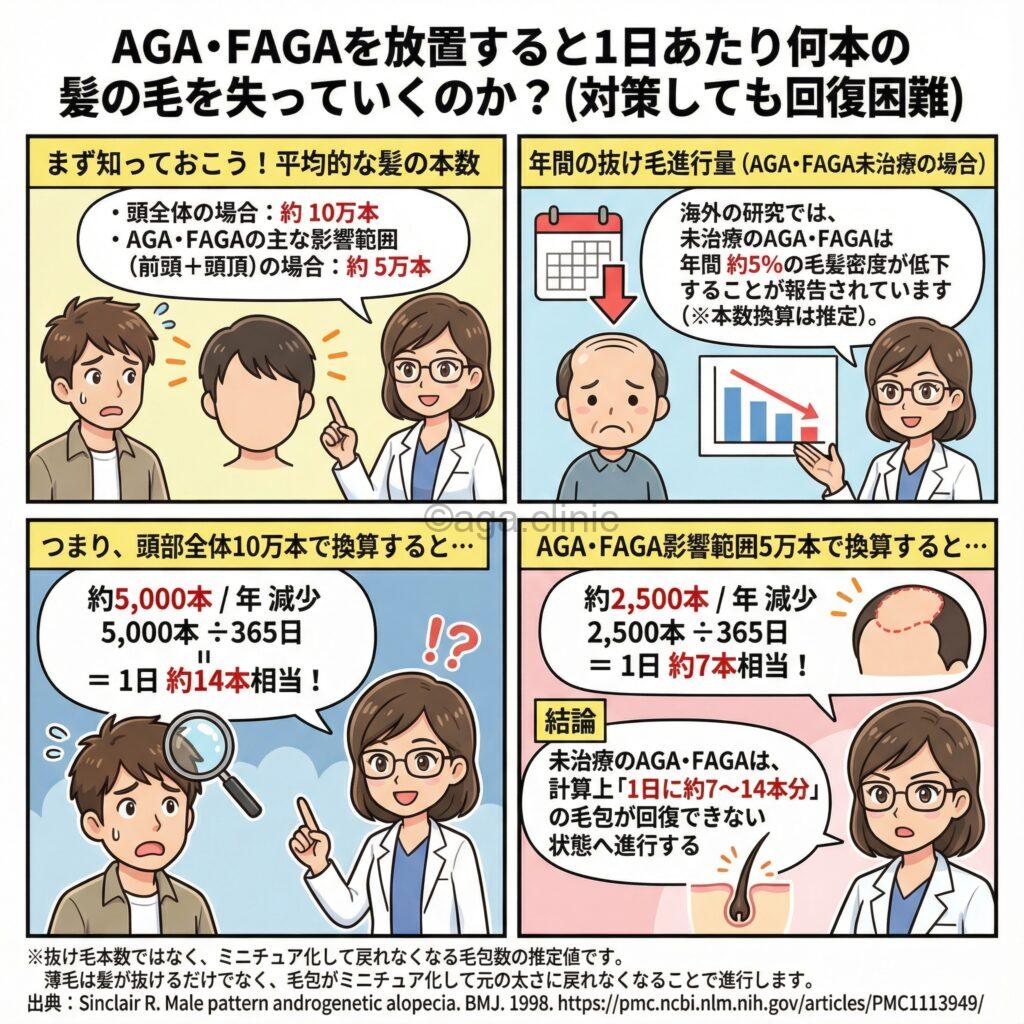

AGA・FAGAは進行性の病気です。

実は、気にしている今も進行しています。

正しい対策をしなければ、髪の毛の数は減り続け、抜け毛・薄毛が徐々に目立ってきます。

しかし、安心してください。

原因が解明されているので、今日から正しい治療をスタートすれば改善する可能性が十分あります。

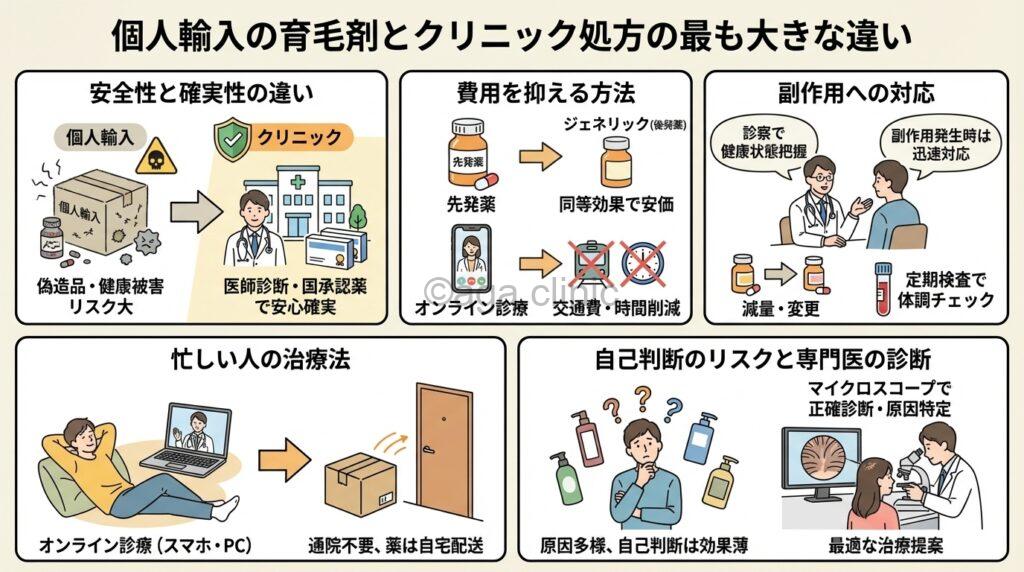

そこでおすすめなのが、24時間無料オンライン診察*1→定期配送でお薬が自宅に届くDMMオンラインクリニックの「オンラインAGA治療(男性)」「オンラインFAGA治療(女性)」です。

*1 医師の数が限られるため予約後の無断キャンセルはご遠慮ください。ご都合が悪い場合はDMMオンラインクリニックのマイページから予約日の変更をお願いいたします。

診療実績が150万件(2022年4月〜2025年5月)以上あり、男女対応で初めての方はもちろん、すでに治療しているけど改善が見られない、逆に抜け毛がひどくなってしまったという方も、DMMオンラインクリニックのおうちAGAなら副作用の発生率を抑えながらより良い結果が期待できるよう、治療を進めていくことができます。

最短当日到着*2・全額返金保証制度*3・いつでも解約OK*4・解約手数料なしですので、まずは1分で完了する24時間オンライン無料診察のWEB予約(男性のWEB予約はこちら、女性のWEB予約はこちら)をしてみてくださいね。*5

- 一般的なシャンプーがハゲの直接的な原因ではない科学的根拠

- 薄毛の主な原因としてAGAや生活習慣が深く関わっていること

- 頭皮環境を健やかに保つための正しいシャンプー選びと洗い方

- シャンプー以外の薄毛対策や専門的な治療の必要性

目次

ハゲとシャンプーは関係ないと言える医学的根拠

多くの方が誤解しがちなシャンプーと薄毛の関係ですが、医学的な観点から見ると、シャンプーが直接的にハゲを引き起こすとは考えにくいのです。

その理由を詳しく見ていきましょう。

シャンプーの本来の役割とは?

まず、シャンプーの基本的な役割を理解することが重要。

シャンプーの主な目的は、頭皮や髪の毛に付着した汚れを洗い流し、清潔な状態に保つことにあります。

具体的には、以下のような役割を担っています。

- 頭皮の汚れ(過剰な皮脂、汗、古い角質、ホコリ、整髪料など)の洗浄

- 毛穴の詰まりを防ぎ、頭皮環境を健やかに保つ

- フケやかゆみを予防し、頭皮トラブルのリスクを低減する

このように、シャンプーは頭皮環境を整えるためのものであり、適切に使用すれば、むしろ頭皮の健康維持に貢献します。

健康な頭皮は、健康な髪を育むための土壌となるのです。

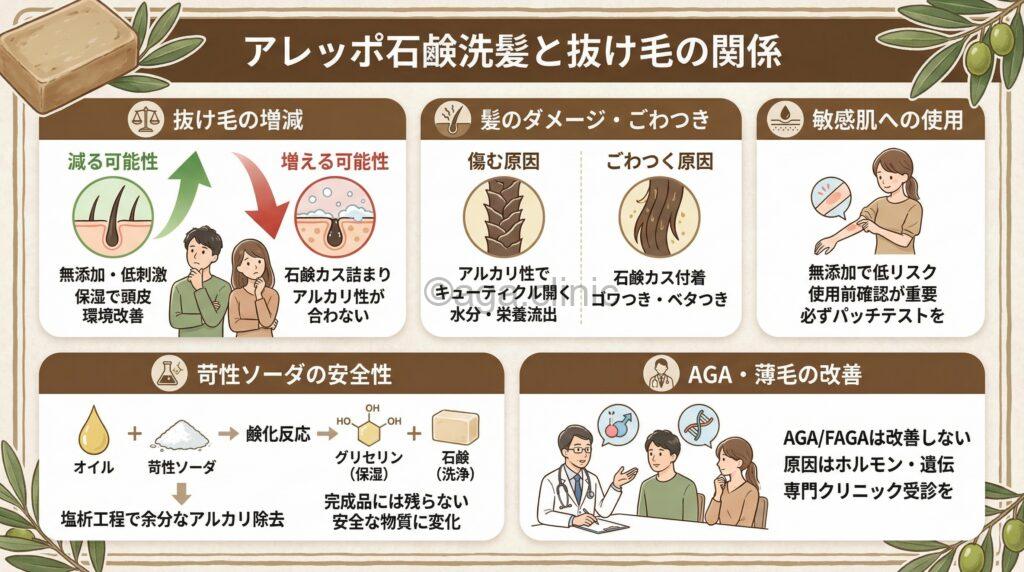

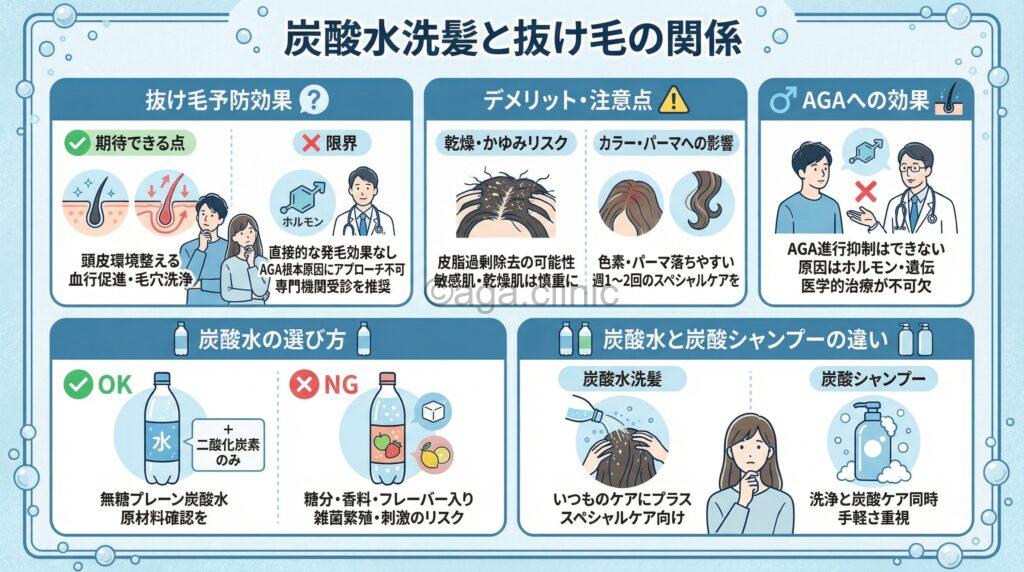

シャンプーの成分は髪や頭皮に優しいものが主流

「シャンプーの成分が頭皮に悪影響を与えてハゲるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、現在市場に出回っている多くのシャンプーは、髪や頭皮への安全性を考慮して開発されています。

シャンプーの洗浄成分である界面活性剤には、様々な種類があります。

例えば、アミノ酸系界面活性剤はマイルドな洗浄力と保湿性が特徴で、乾燥肌や敏感肌の方にも適しています。

一方、高級アルコール系界面活性剤は洗浄力が比較的高いですが、これも適度な濃度で配合されていれば、過度に頭皮を刺激するものではありません。

近年のシャンプー開発のトレンドとしては、より低刺激性で、保湿成分や頭皮ケア成分を配合したものが増えています。

「特定の成分が入っているからハゲる」といった単純な話ではなく、製品全体のバランスや、個々の肌質との相性が重要になると言えるでしょう。

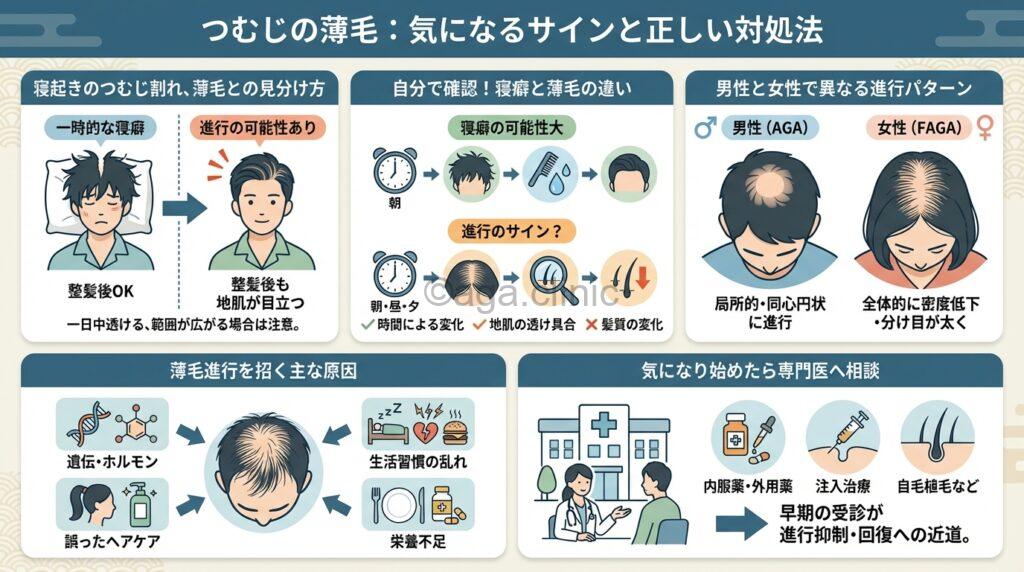

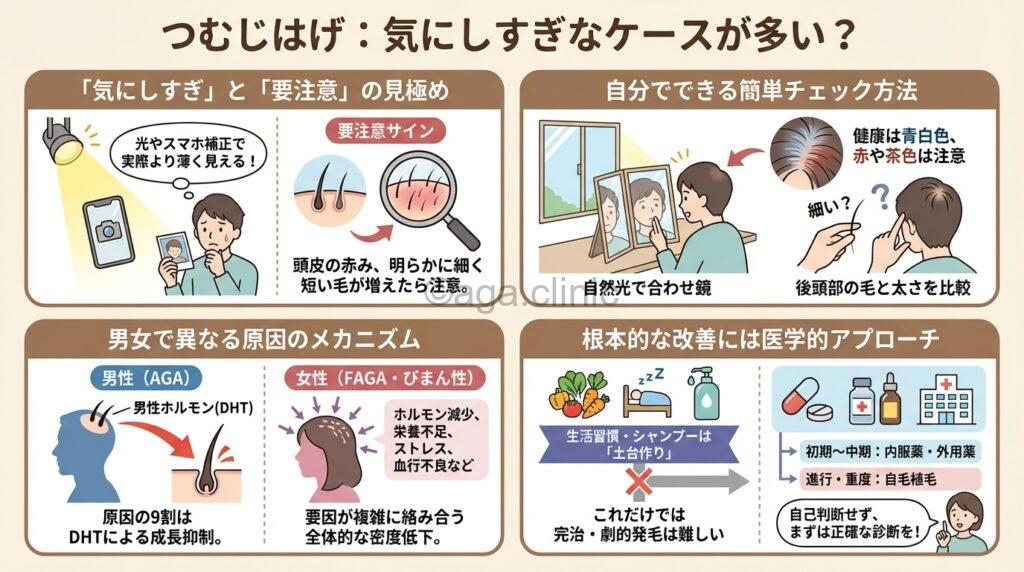

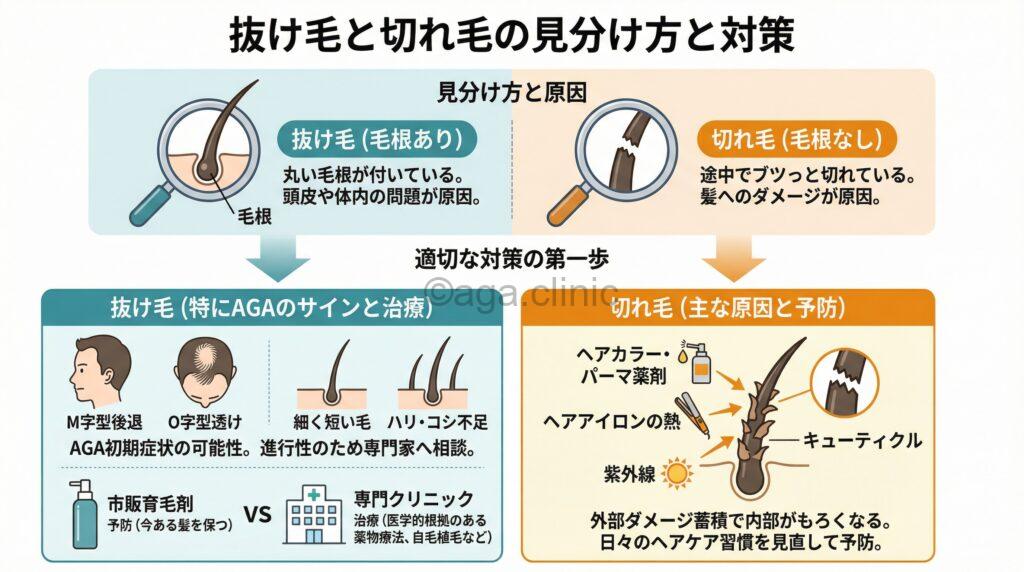

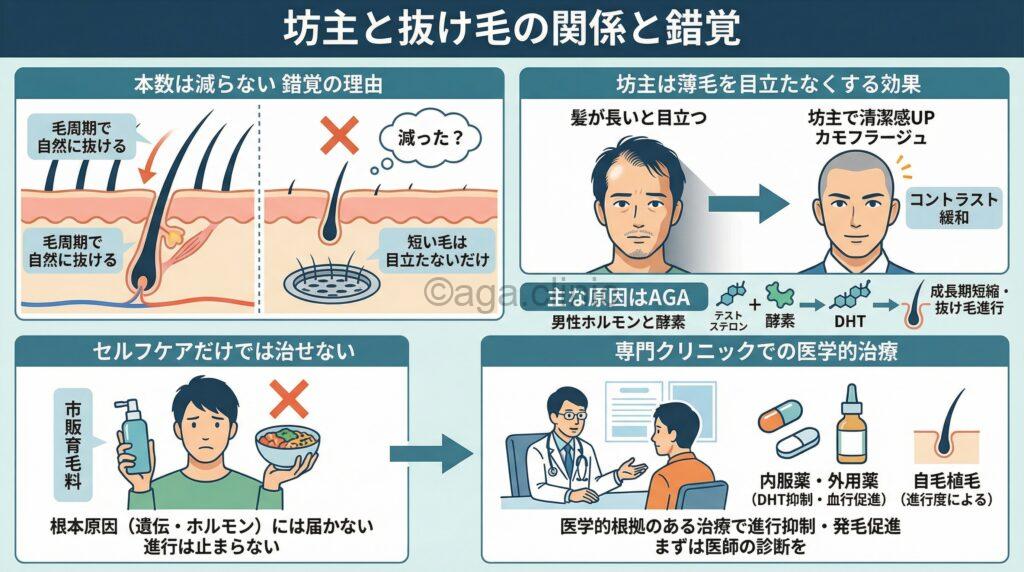

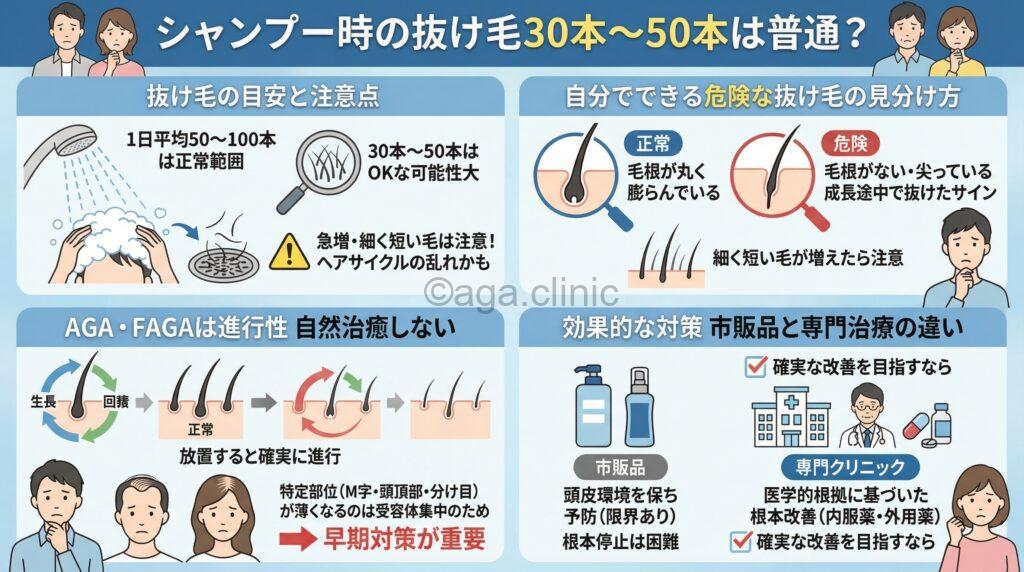

抜け毛と「ハゲる」ことの違いを理解する

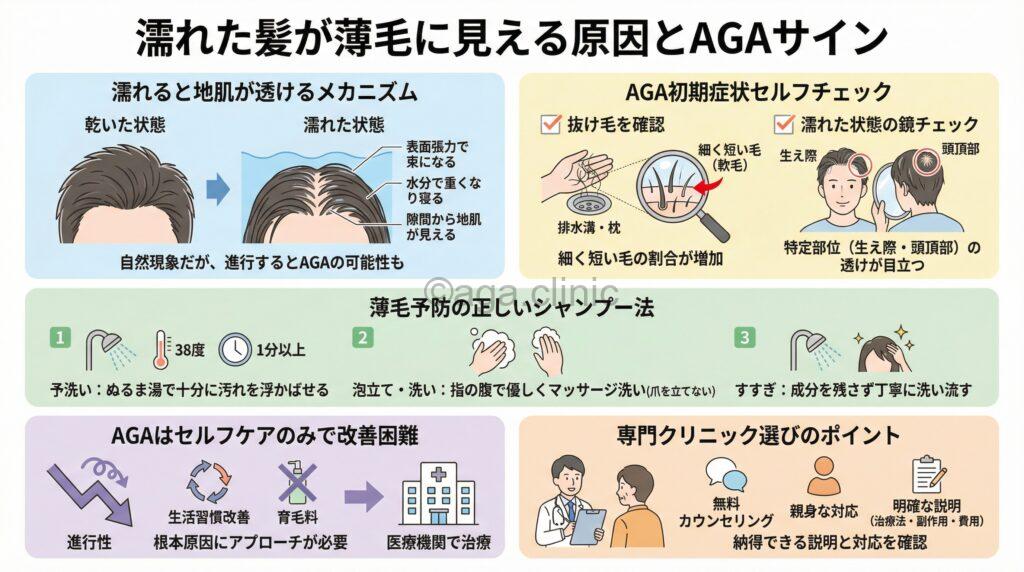

シャンプー時に抜け毛が増えたように感じると、「ハゲてしまうのではないか」と不安になるものです。

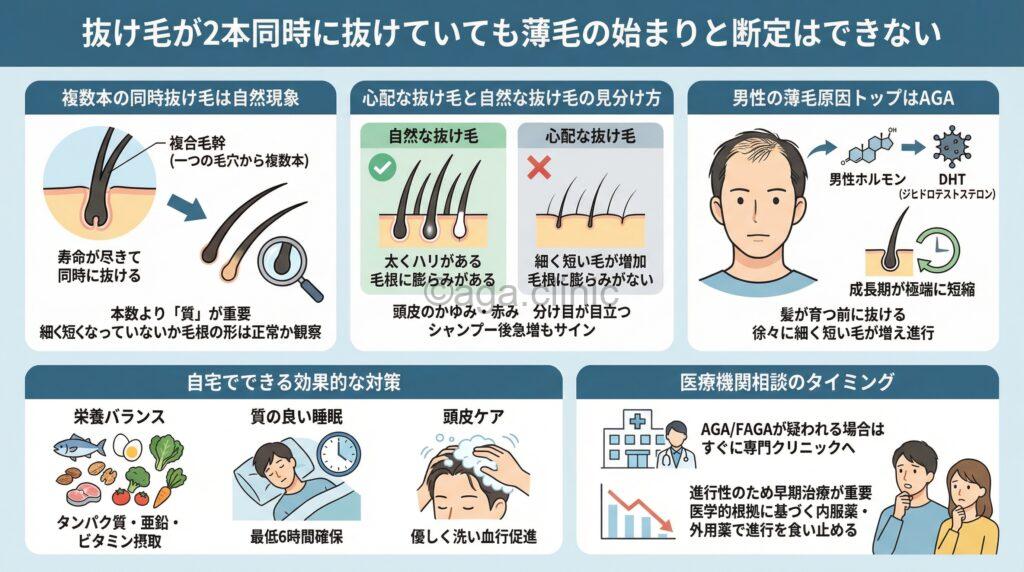

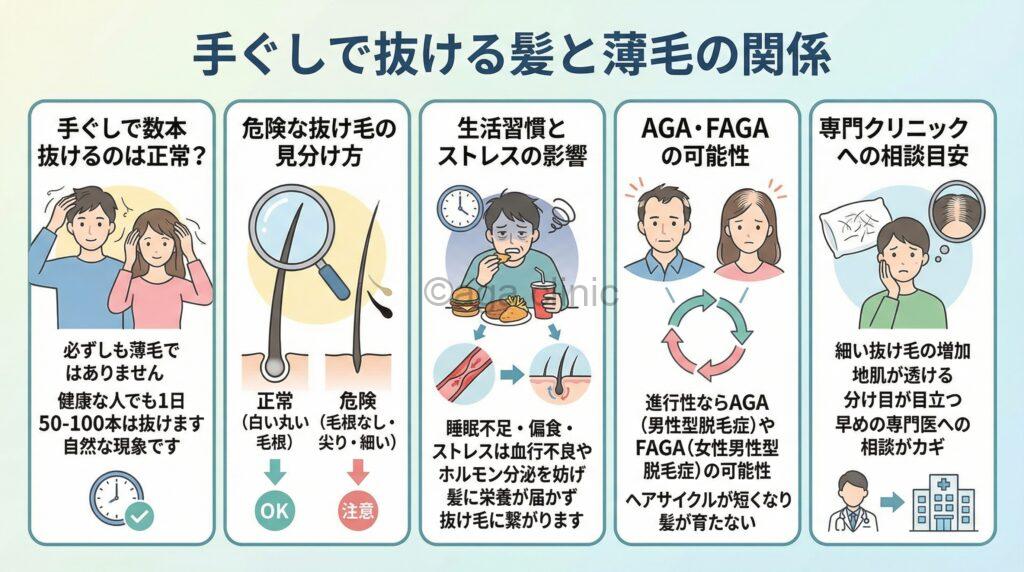

しかし、抜け毛と「ハゲる(薄毛が進行する)」ことは、必ずしもイコールではありません。

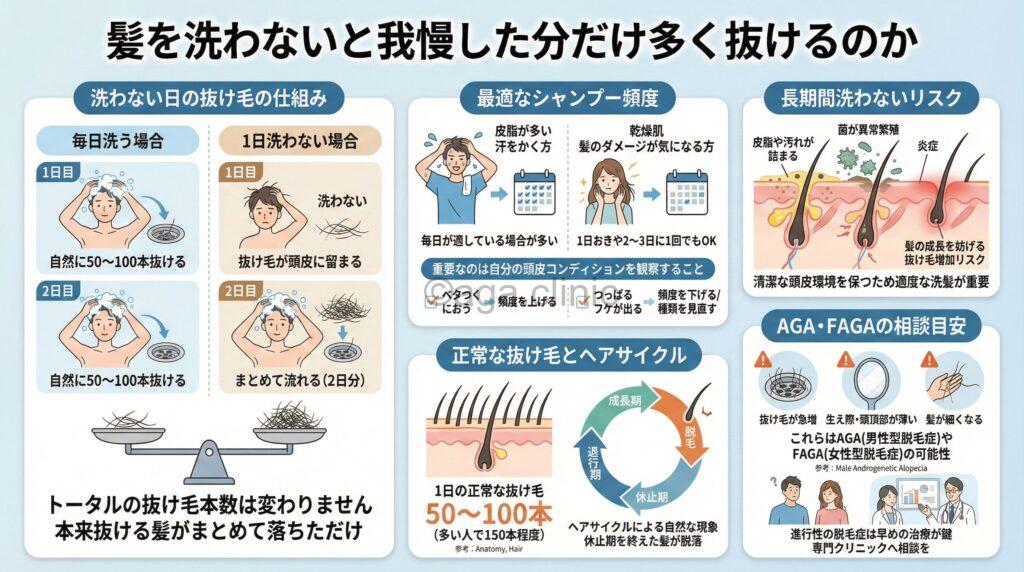

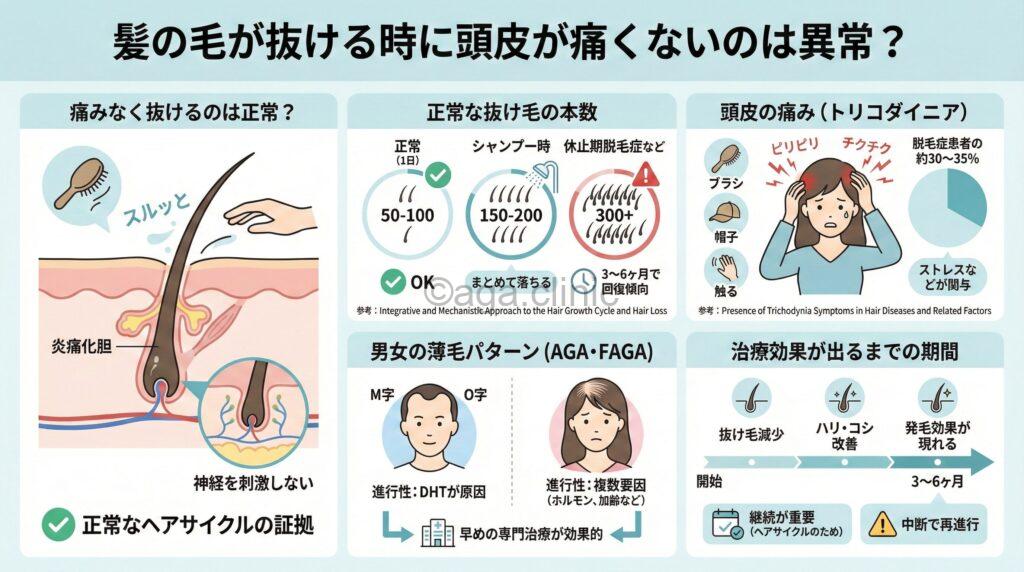

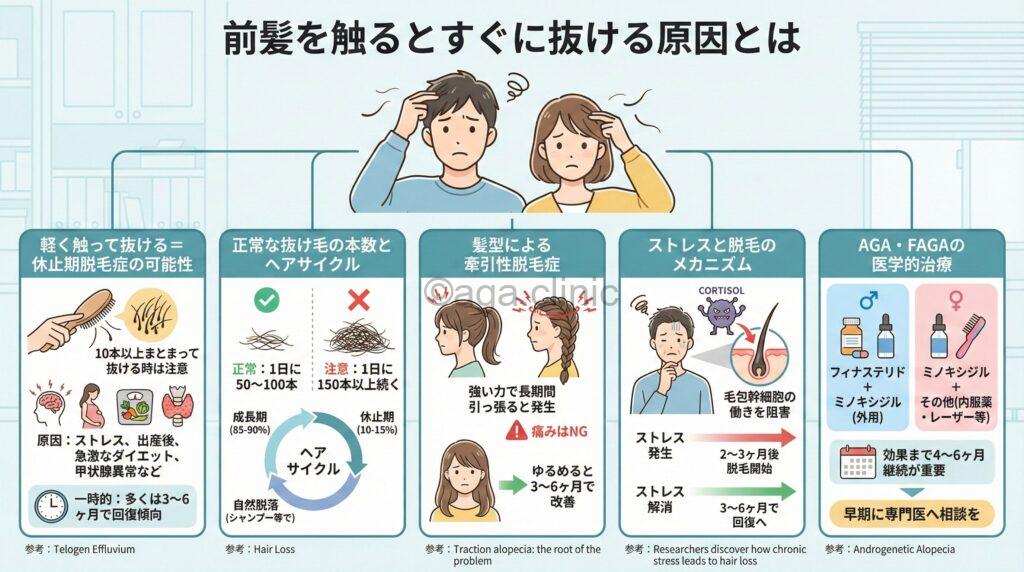

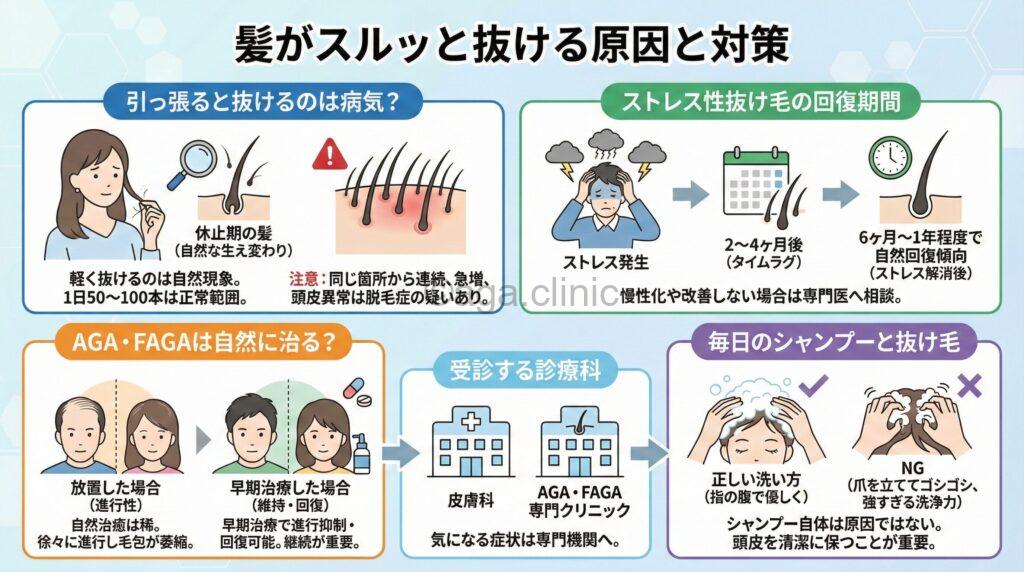

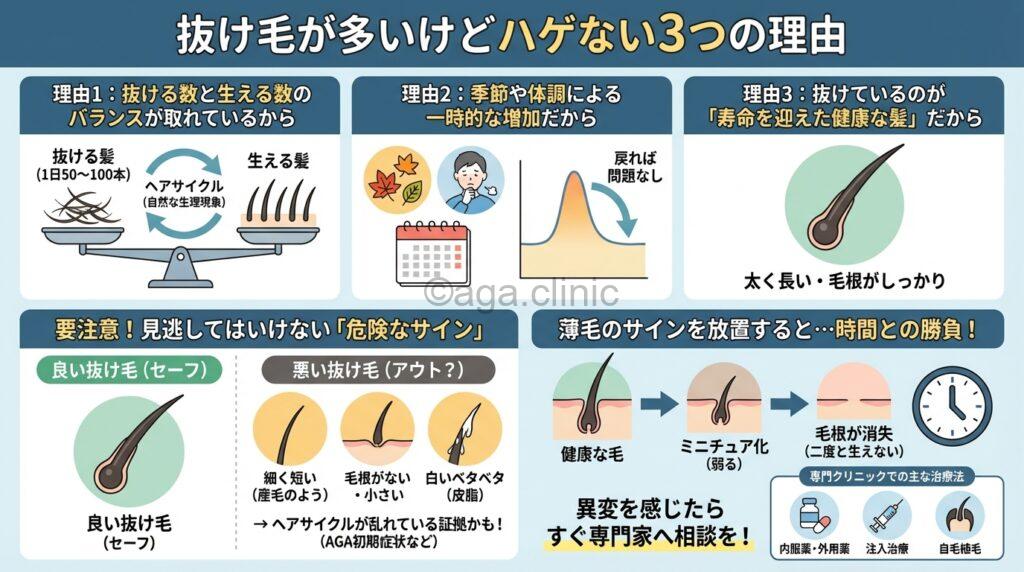

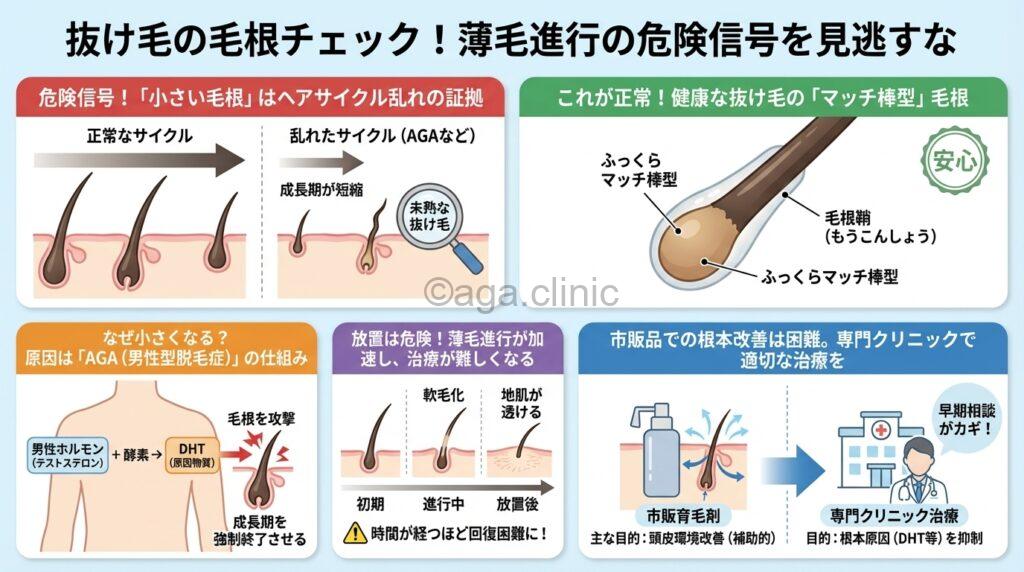

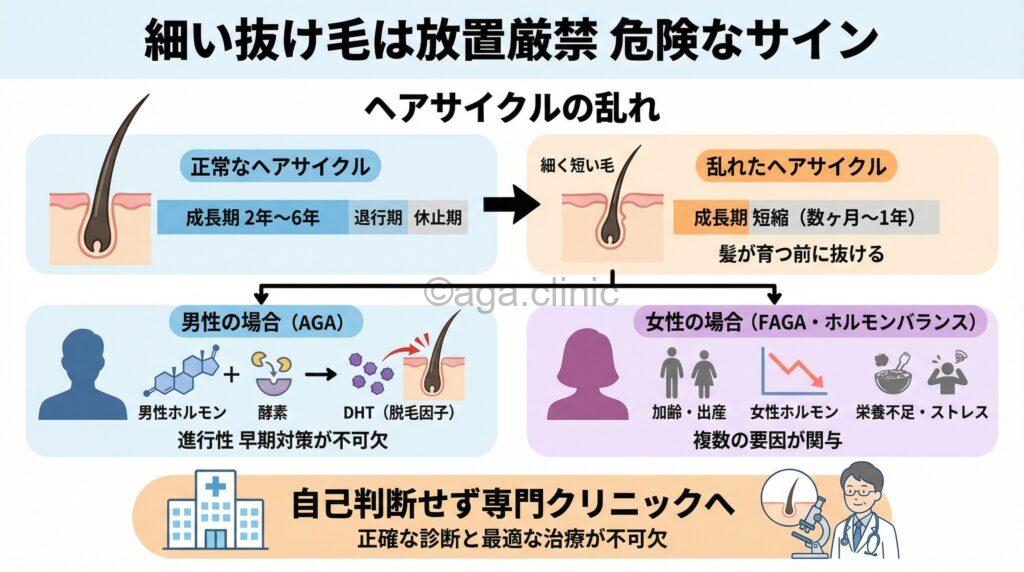

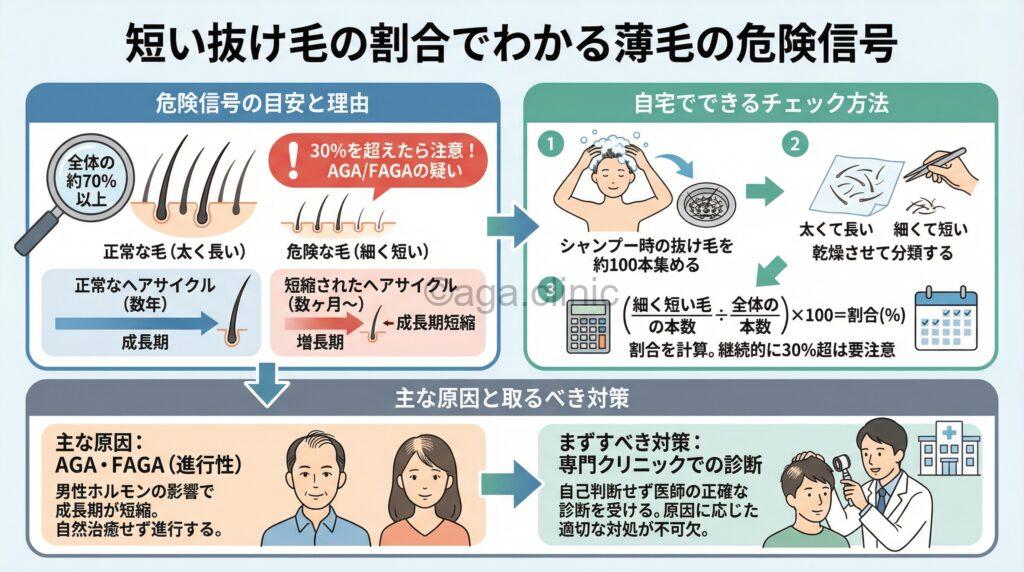

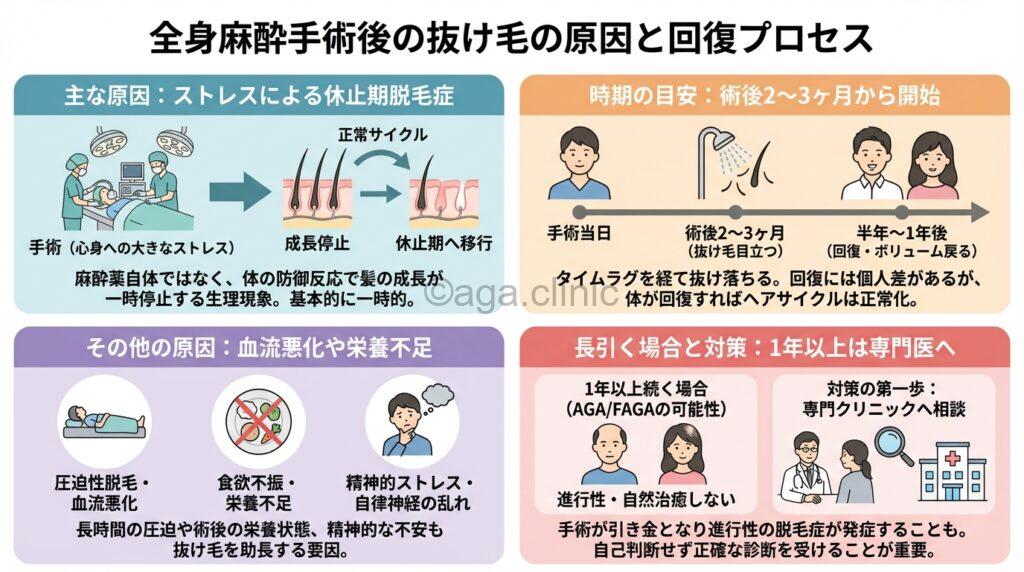

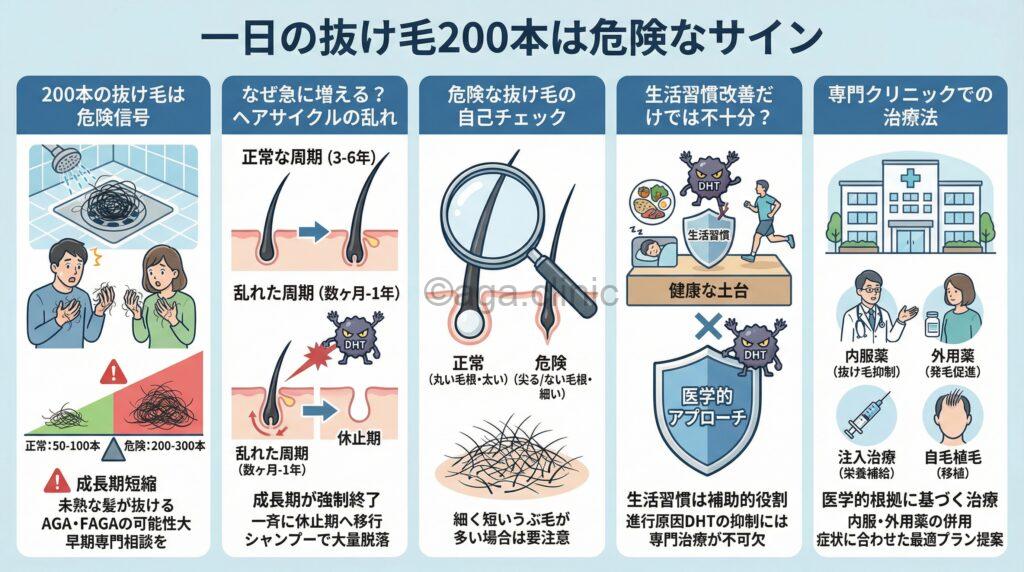

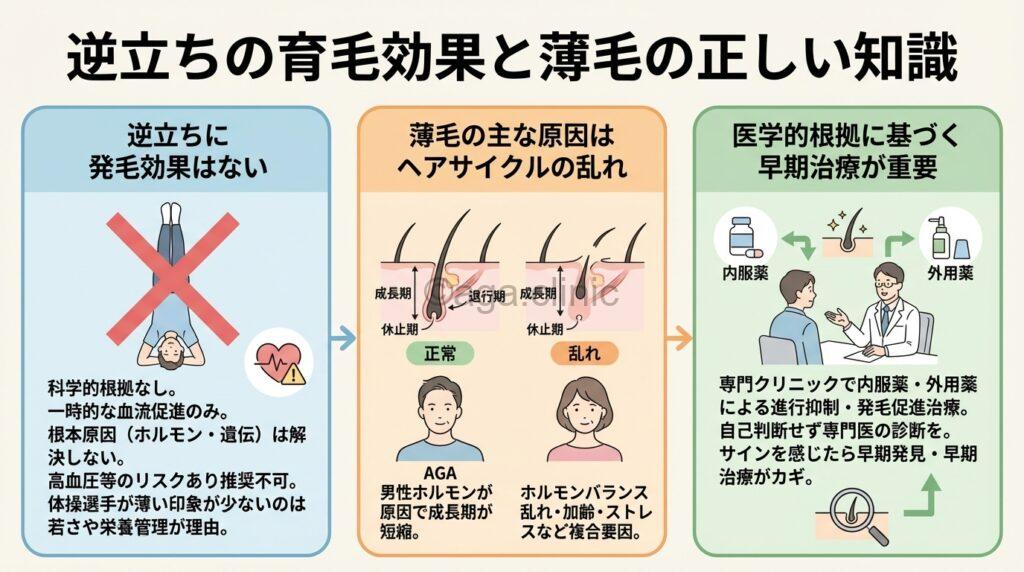

髪の毛には「ヘアサイクル*1」と呼ばれる成長の周期があります。

これは、髪が成長する「成長期」、成長が止まる「退行期」、そして髪が抜け落ちる準備をする「休止期」という3つの段階を繰り返すものです。

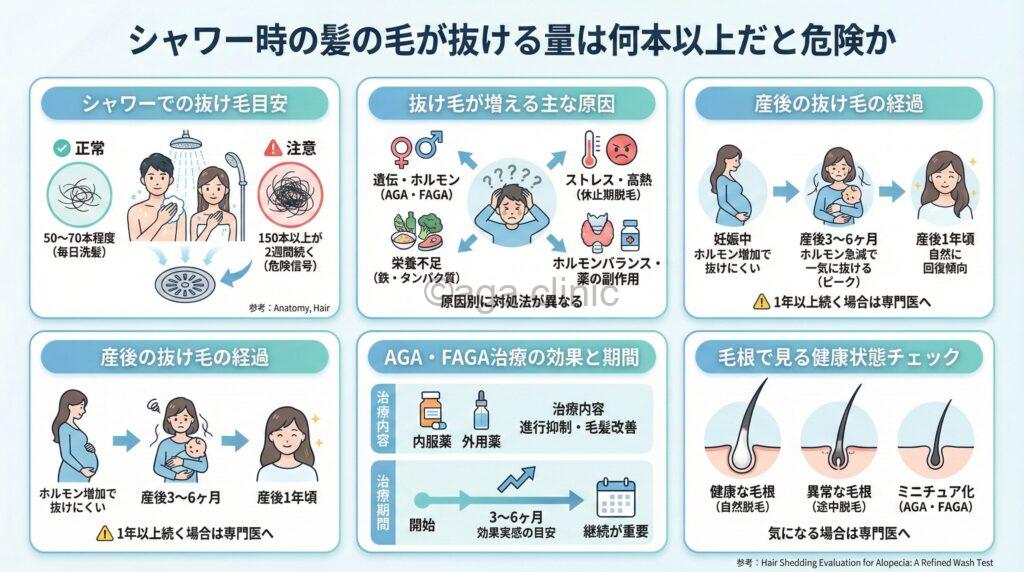

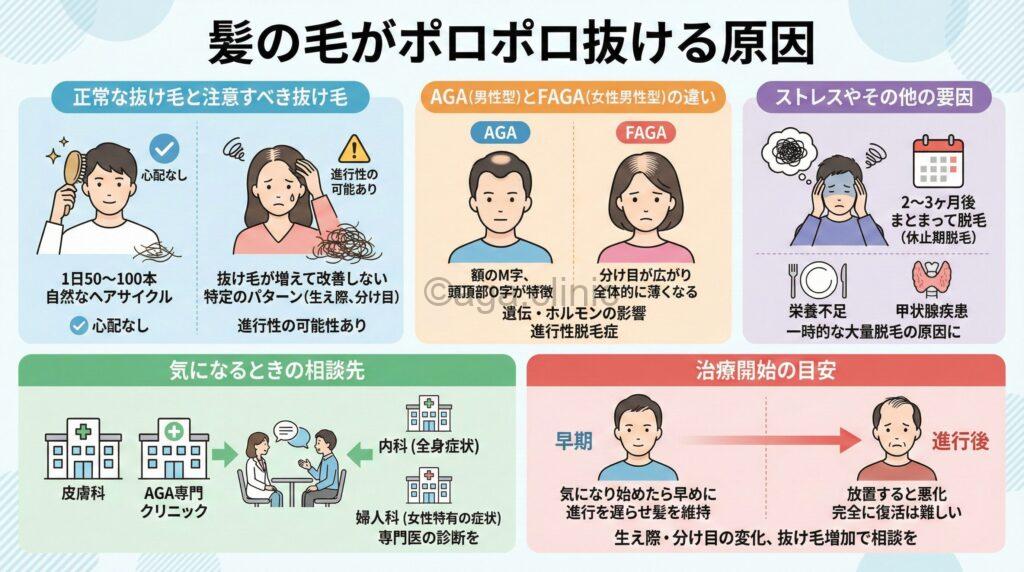

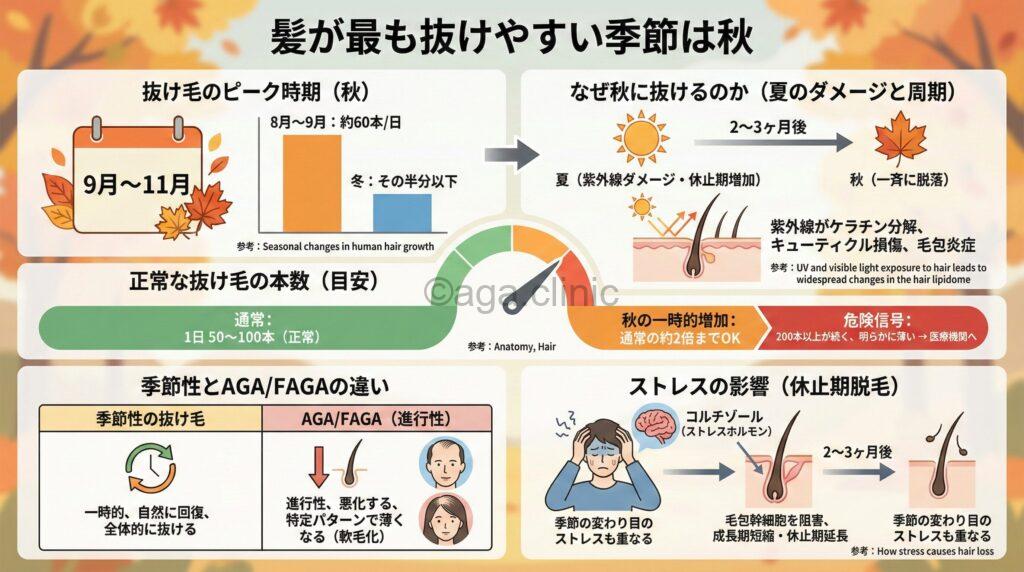

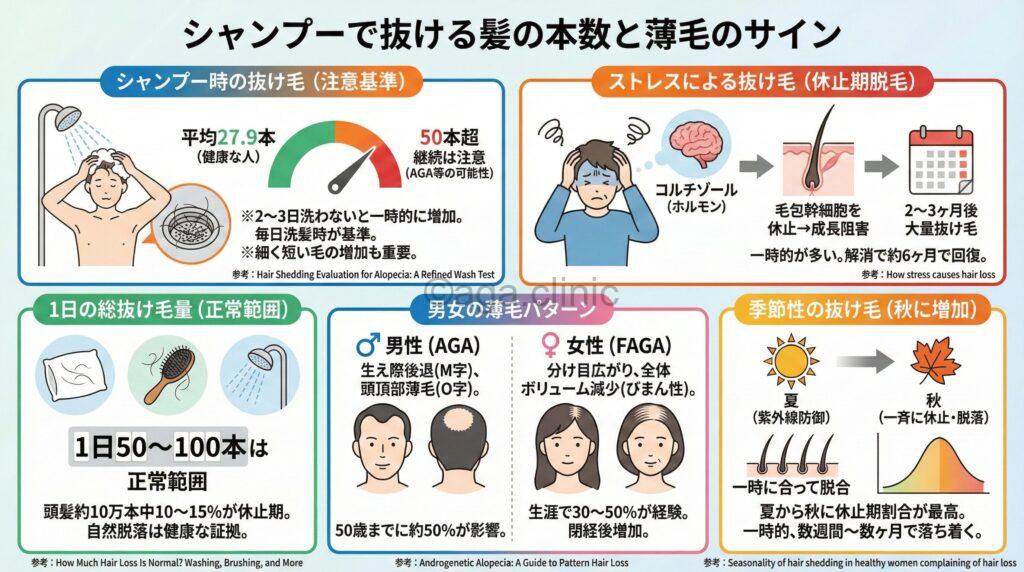

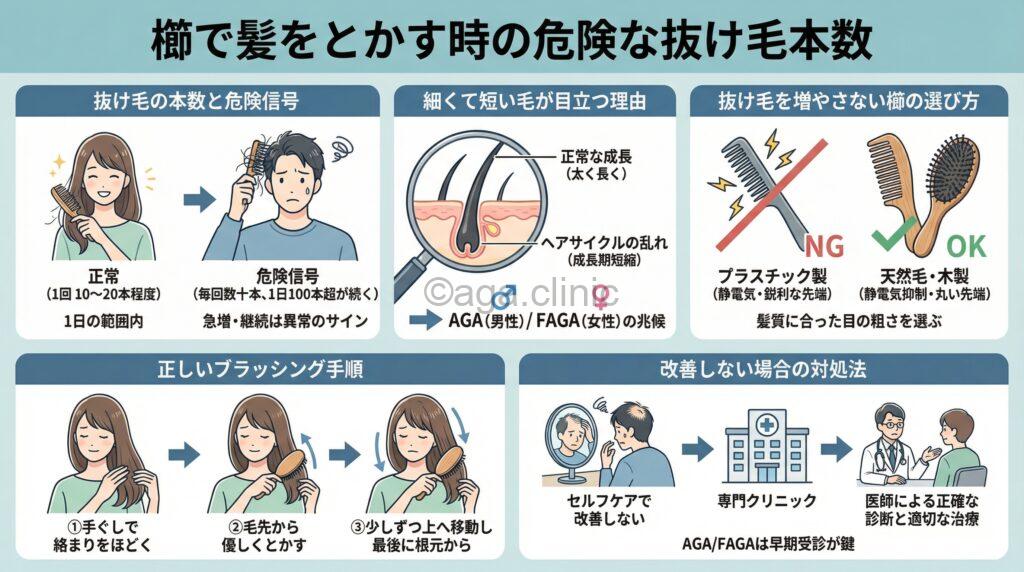

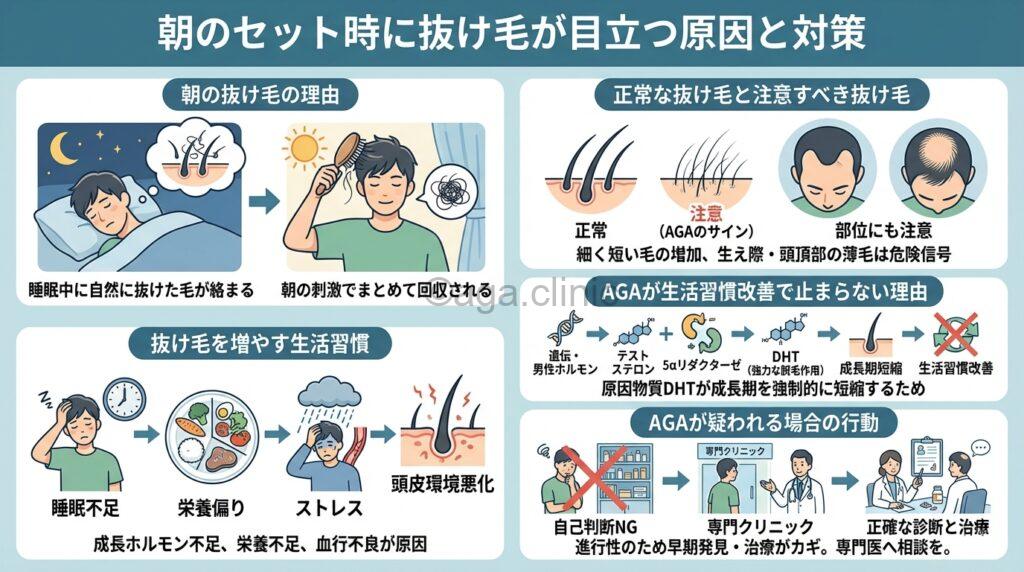

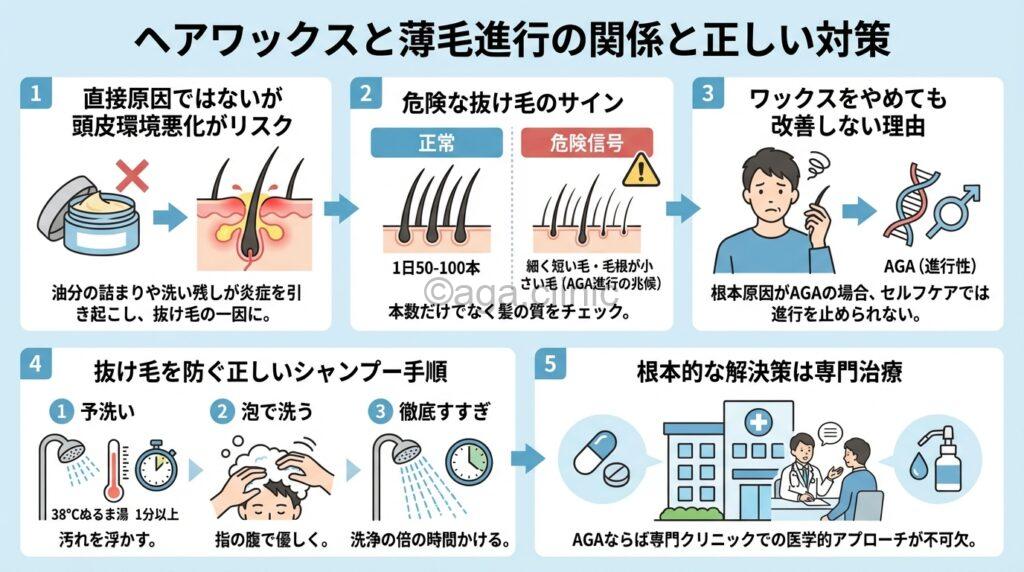

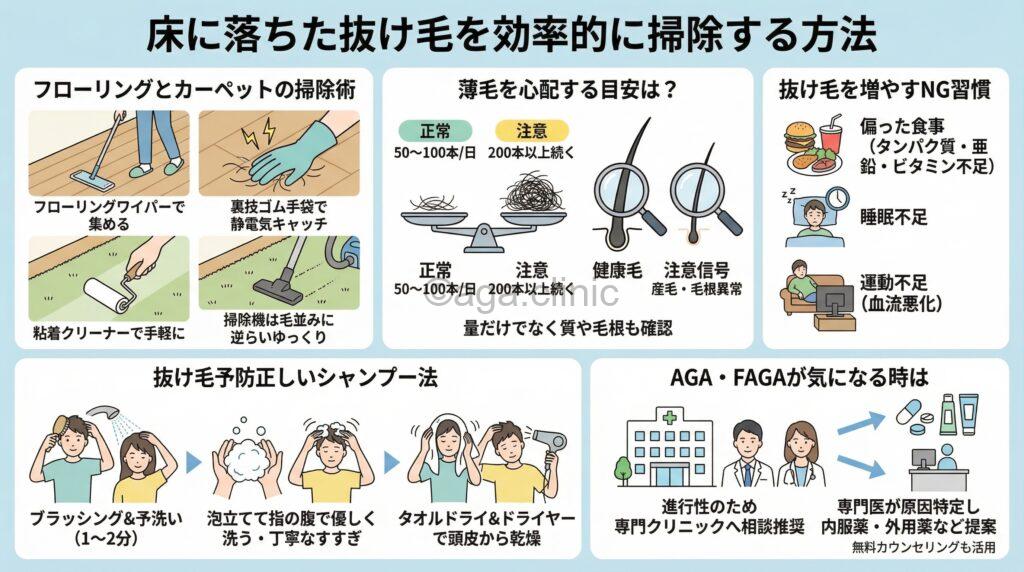

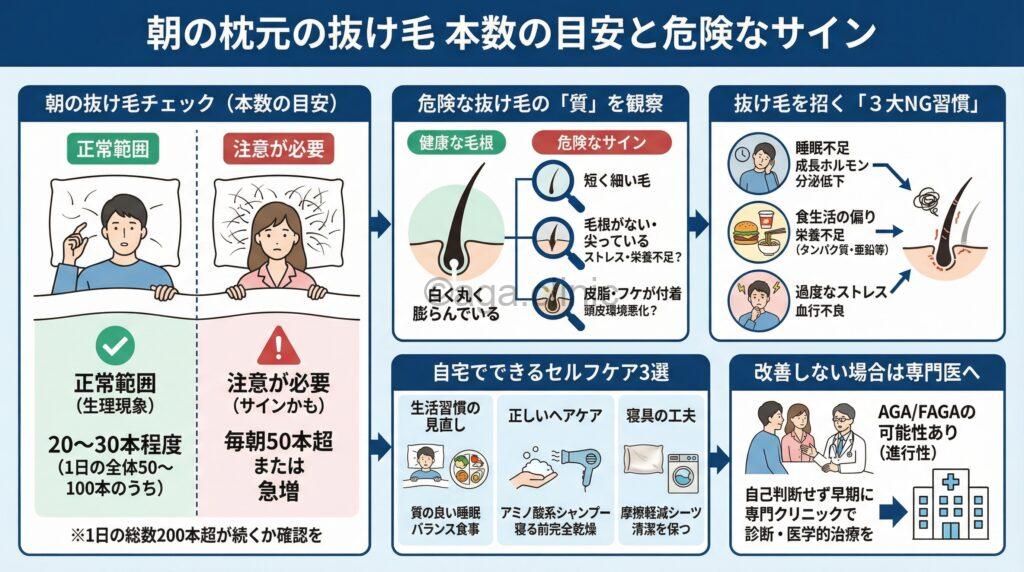

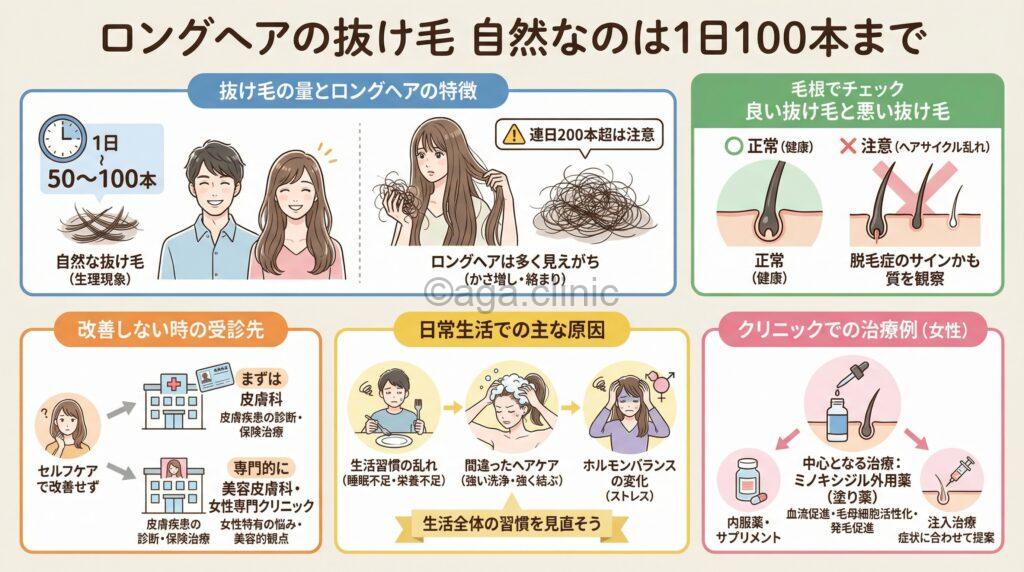

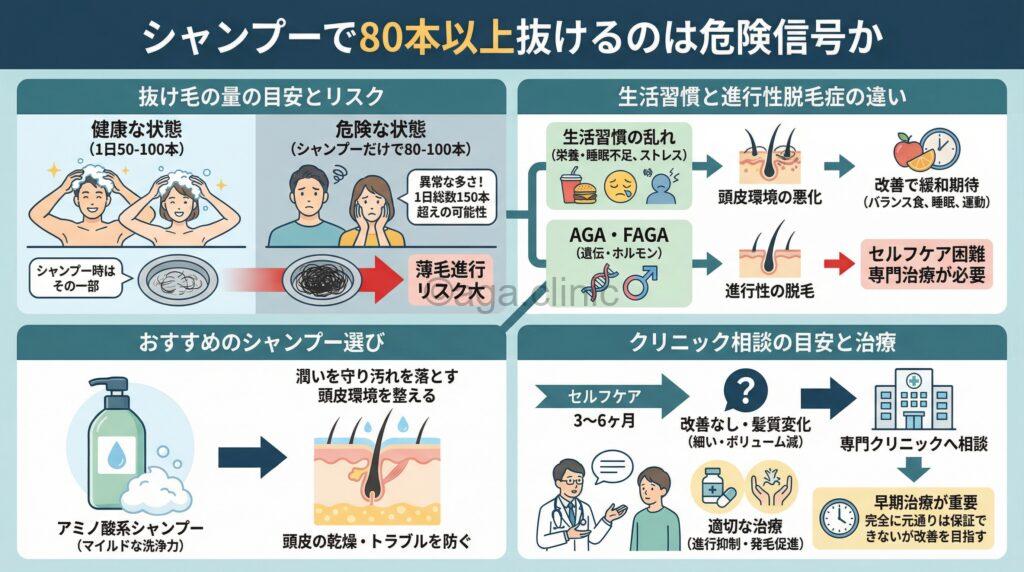

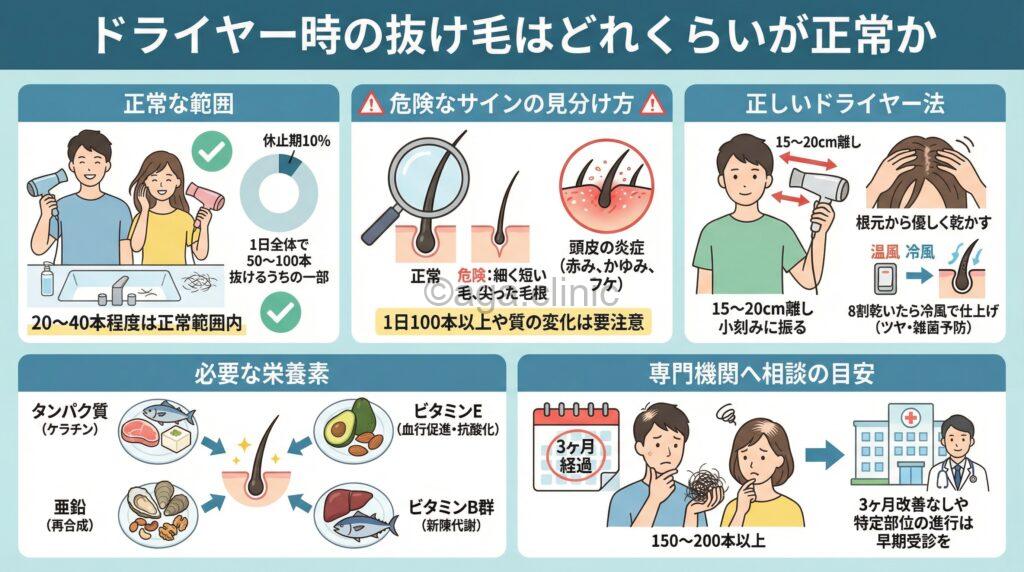

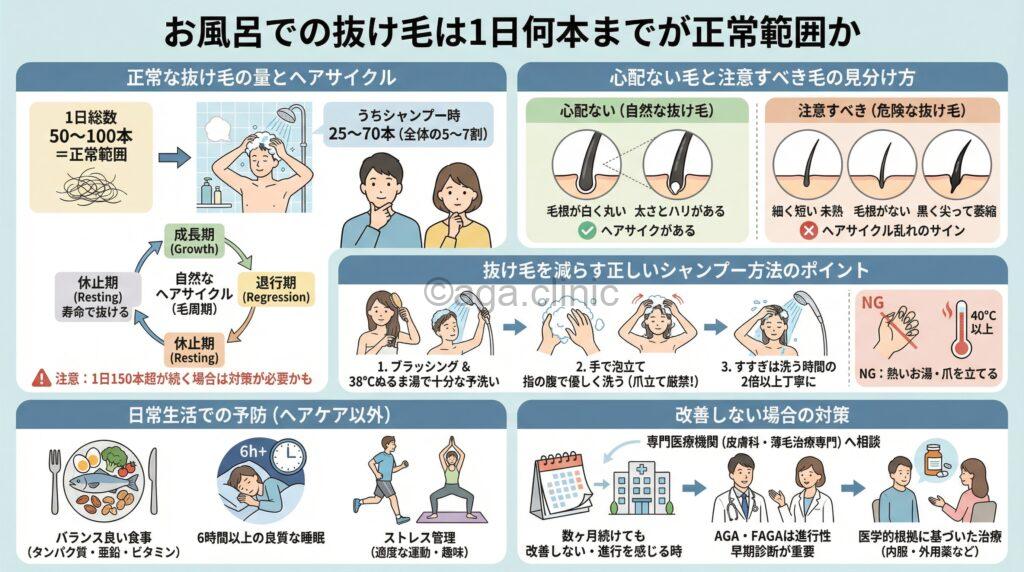

健康な人でも、1日に50本から100本程度の髪の毛は自然に抜け落ちており、その多くは休止期に入った髪です。

シャンプーの際には、この休止期の髪が物理的な力で抜けやすくなるため、抜け毛が目立つことがあります。

しかし、これは多くの場合、生理的な現象であり、すぐに薄毛に繋がるわけではありません。

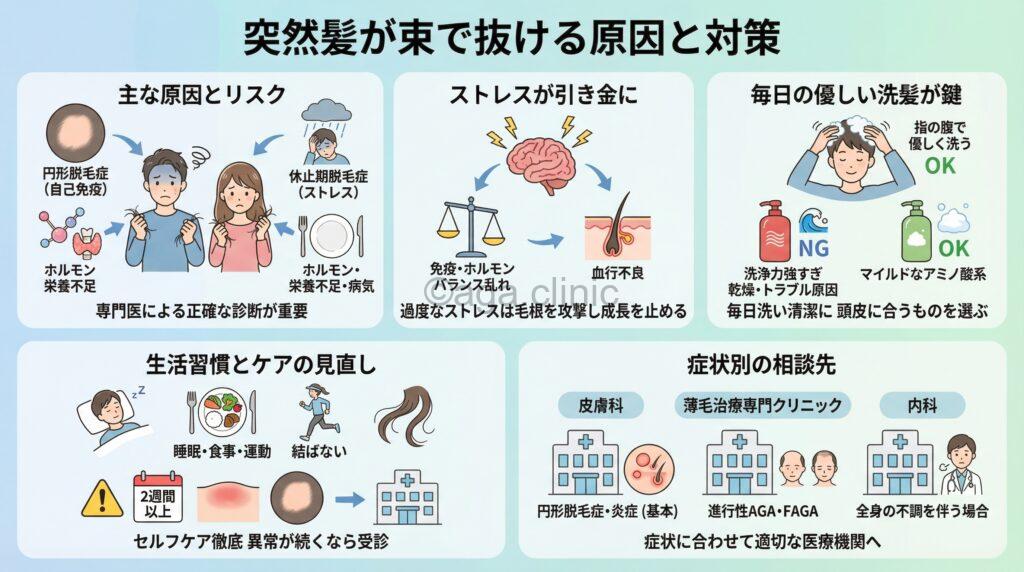

ただし、明らかに以前よりも抜け毛の量が増えたり、髪全体のボリュームが減ってきたと感じる場合は、何らかの異常のサインである可能性も考慮する必要があります。

なぜ「シャンプーでハゲる」という誤解が広まったのか?

シャンプーが直接的なハゲの原因ではないにもかかわらず、なぜこのような誤解が広まってしまったのでしょうか。

いくつかの要因が考えられます。

過去の刺激の強いシャンプーのイメージ

数十年前には、現在と比較して洗浄力が非常に強く、頭皮への刺激も強いシャンプーが存在していた時期がありました。

そのようなシャンプーの使用感が、頭皮トラブルや抜け毛と結びつけて記憶され、「シャンプー=髪に悪い」というイメージが一部で残ってしまったのかもしれません。

しかし、前述の通り、現在のシャンプーは成分も改良され、頭皮への優しさを考慮した製品が主流となっています。

メディアやインターネット上の誤情報、誇大広告の影響

残念ながら、メディアやインターネット上には、科学的根拠の乏しい情報や、特定の製品を売るための誇大広告も散見されます。

「このシャンプーを使わないとハゲる」「あの成分は危険」といったセンセーショナルな情報に触れることで、不安を煽られてしまうケースもあるでしょう。

情報を鵜呑みにせず、信頼できる情報源を見極めることが重要です。

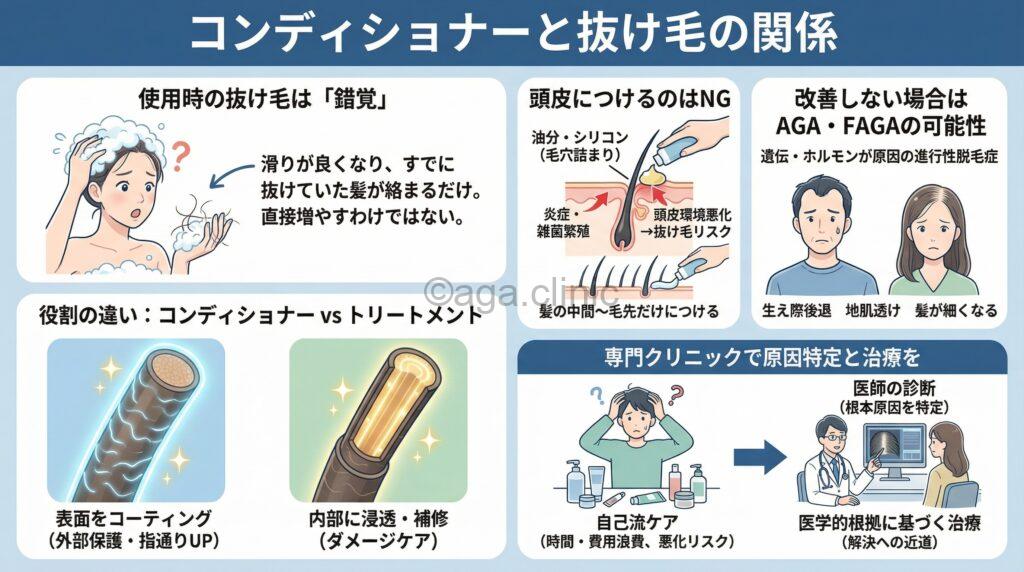

シャンプー時の抜け毛が目につきやすいことによる不安感

前述したように、シャンプー時には自然な抜け毛が目立ちやすくなります。

排水溝に溜まった髪の毛を見て、「こんなに抜けて大丈夫だろうか」と不安になり、シャンプー自体が悪影響を及ぼしているのではないかと考えてしまうのは、ある意味自然な心理かもしれません。

「シリコンの毛穴詰まり説」などの俗説とその真相

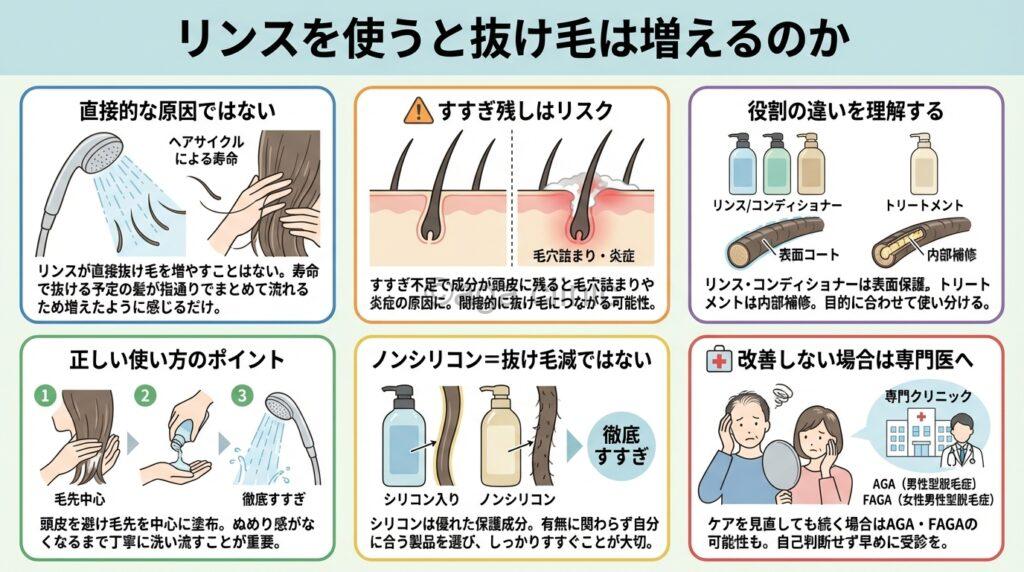

一時期、「シャンプーに含まれるシリコンが毛穴を詰まらせて薄毛の原因になる」という説が広まりました。

しかし、化粧品科学の専門家の間では、シリコンは髪の表面をコーティングして指通りを良くしたり、摩擦から保護したりする役割があり、毛穴を詰まらせるという科学的根拠は乏しいとされています。

むしろ、ノンシリコンシャンプーであっても、すすぎが不十分であれば他の成分が残留する可能性はありますし、シリコン配合シャンプーが必ずしも悪いというわけではありません。

大切なのは、製品の特性を理解し、自分に合ったものを選び、正しく使用することです。

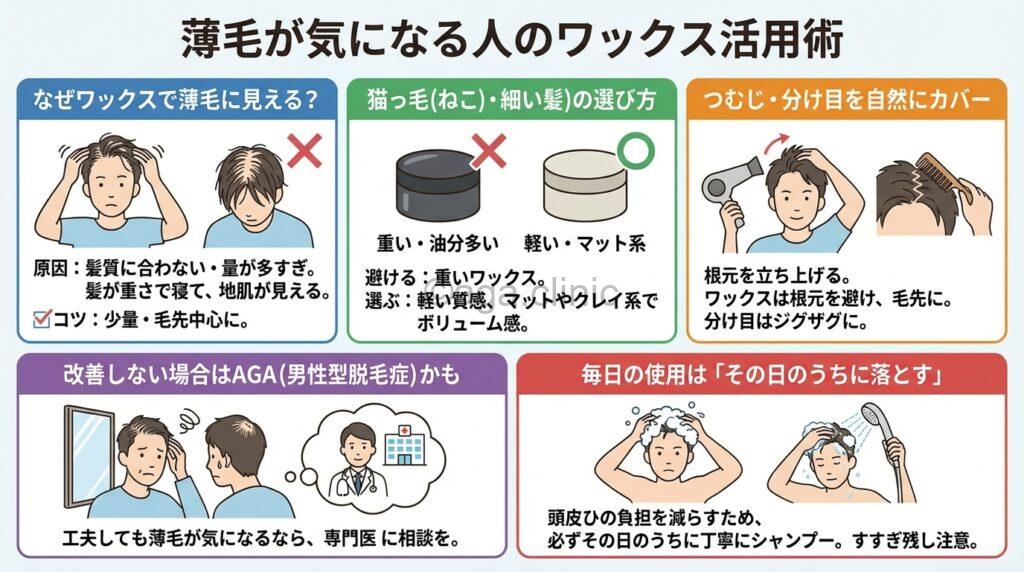

注意!間違ったシャンプー方法が頭皮環境を悪化させる可能性

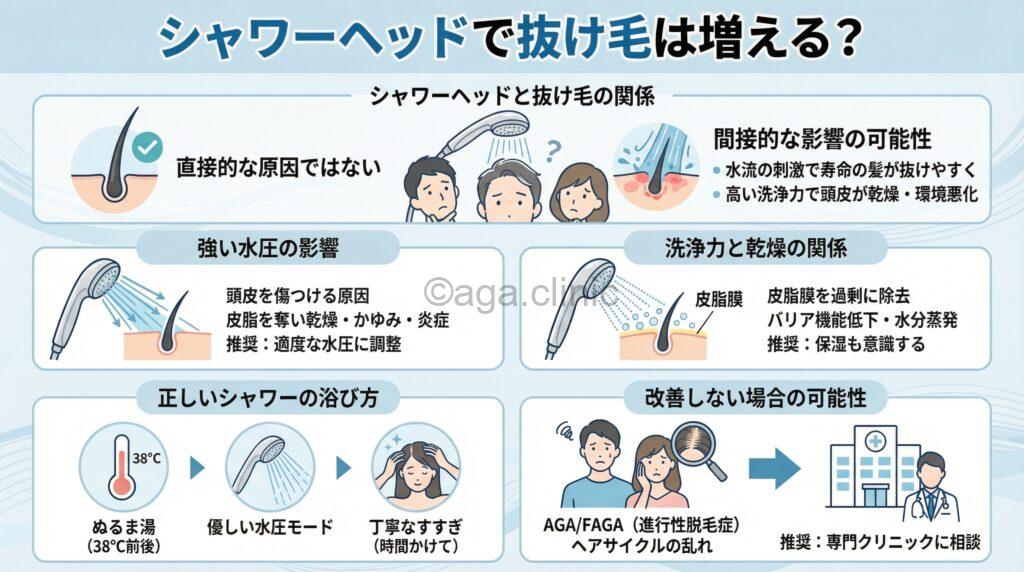

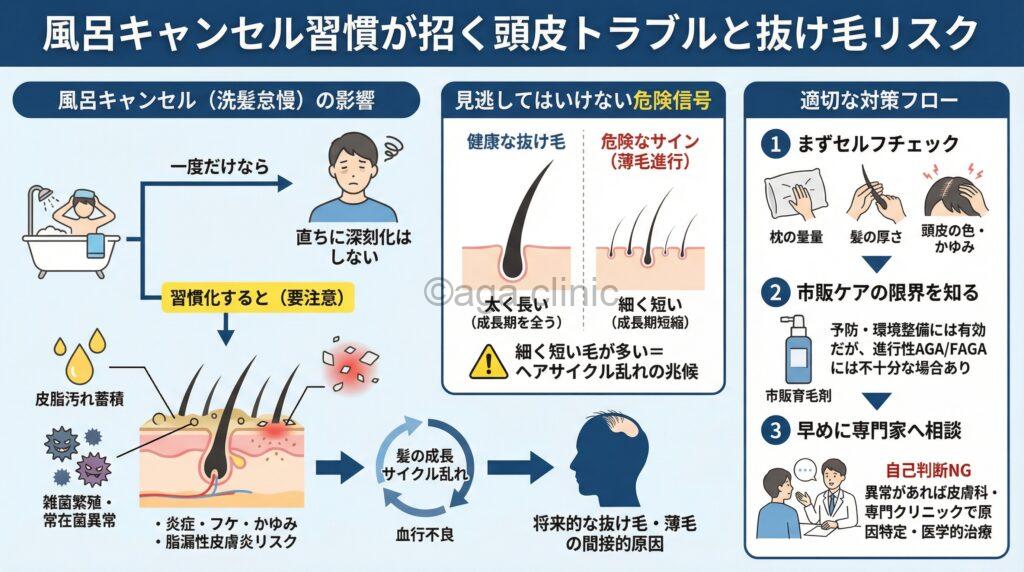

シャンプーそのものがハゲの直接原因になることは稀ですが、間違ったシャンプー方法を続けていると、頭皮環境が悪化し、間接的に抜け毛が増えたり、健康な髪の成長を妨げたりする可能性があります。

ここでは、注意すべきシャンプー習慣について解説します。

洗浄力の強すぎるシャンプーの長期使用

自分の頭皮タイプに合わない、洗浄力の強すぎるシャンプーを長期間使用し続けると、頭皮に必要な皮脂まで奪いすぎてしまうことがあります。

その結果、頭皮が乾燥し、バリア機能が低下してしまうのです。

頭皮のバリア機能が低下すると、外部からの刺激に弱くなり、かゆみや炎症などのトラブルが起きやすくなります。

また、皮脂を取りすぎた反動で、かえって皮脂が過剰に分泌される「インナードライ」状態を招くこともあります。

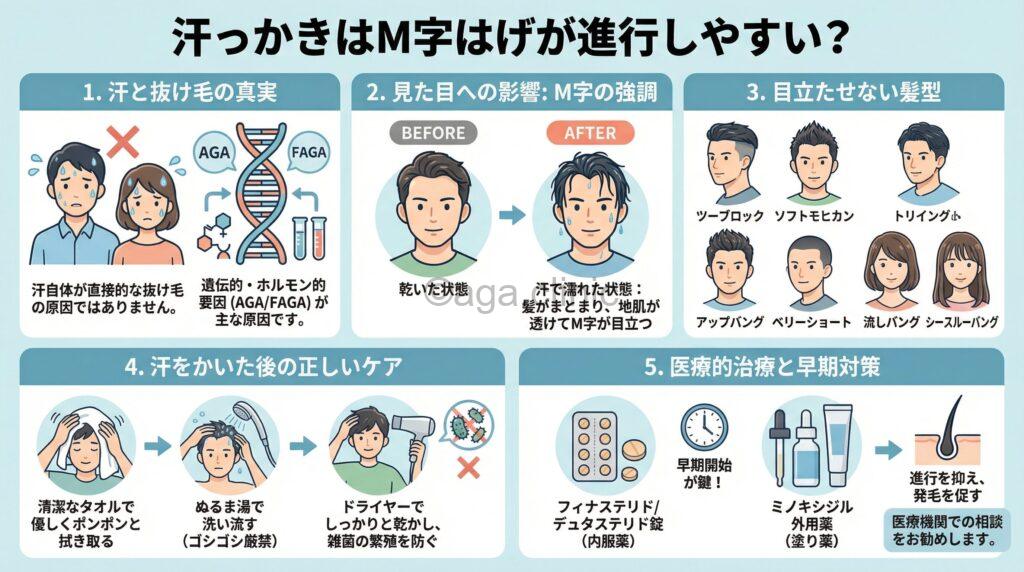

頻繁すぎるシャンプー(1日に何度も洗うなど)

頭皮を清潔に保つことは大切ですが、1日に何度もシャンプーをするなど、洗いすぎも禁物。

これもまた、頭皮の必要な皮脂を奪い、乾燥やバリア機能の低下に繋がります。

通常、シャンプーは1日1回で十分。

汗を大量にかいた日など、特別な場合を除き、過度な洗浄は避けるべきでしょう。

不十分なすすぎ

シャンプーやコンディショナーの成分が頭皮や髪に残留すると、毛穴詰まりや頭皮のかゆみ、炎症、フケなどの原因となることがあります。

特に、生え際や耳の後ろ、襟足などはすすぎ残しが多い部分なので、意識して丁寧に洗い流すことが重要です。

すすぎ時間の目安としては、シャンプーにかかった時間の2倍程度かけると良いと言われています。

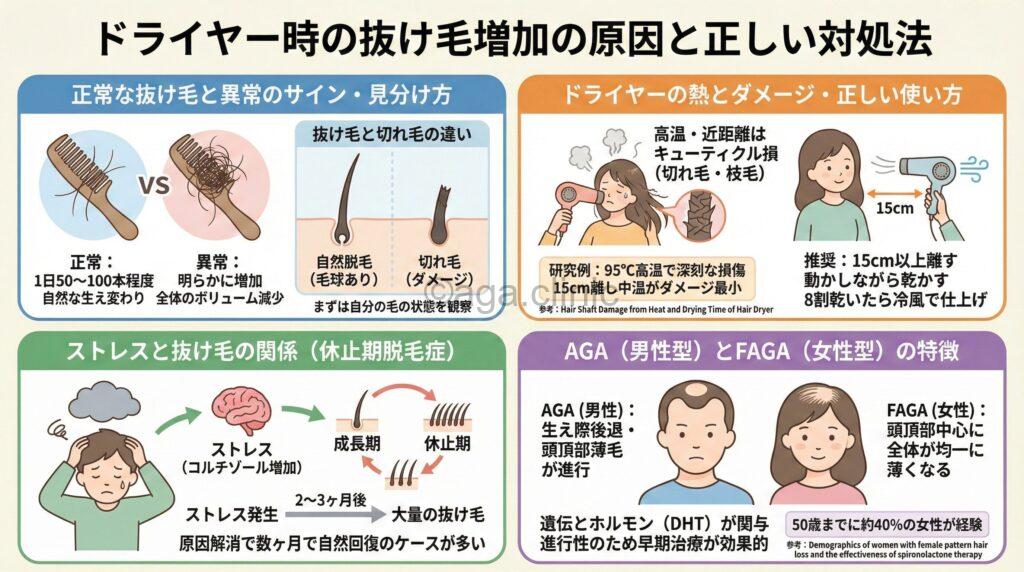

熱すぎるお湯の使用

シャンプー時のお湯の温度も大切。

熱すぎるお湯(40℃以上)は、頭皮への刺激となり、必要な皮脂を奪いすぎて乾燥を助長します。

また、頭皮の血管が過度に拡張し、炎症を引き起こす可能性も考えられます。

シャンプーに適したお湯の温度は、38℃前後のぬるま湯です。

ゴシゴシ洗いによる頭皮への物理的ダメージ

頭皮を清潔にしたいあまり、爪を立ててゴシゴシと力強く洗ってしまうと、頭皮を傷つけてしまう恐れがあります。

頭皮に傷がつくと、そこから雑菌が侵入して炎症を起こしたり、健康な髪の成長を妨げたりする可能性があります。

シャンプーは、指の腹を使って、優しくマッサージするように洗うのが基本です。

これらの間違ったシャンプー方法は、直接的に「ハゲ」を引き起こすわけではありません。

しかし、頭皮環境を悪化させ、抜け毛を一時的に増やしたり、髪の毛が細くなったりする要因にはなり得ます。

健やかな髪を育むためには、正しいシャンプー習慣を身につけることが不可欠です。

薄毛・抜け毛の本当の原因とは?シャンプー以外の要因を探る

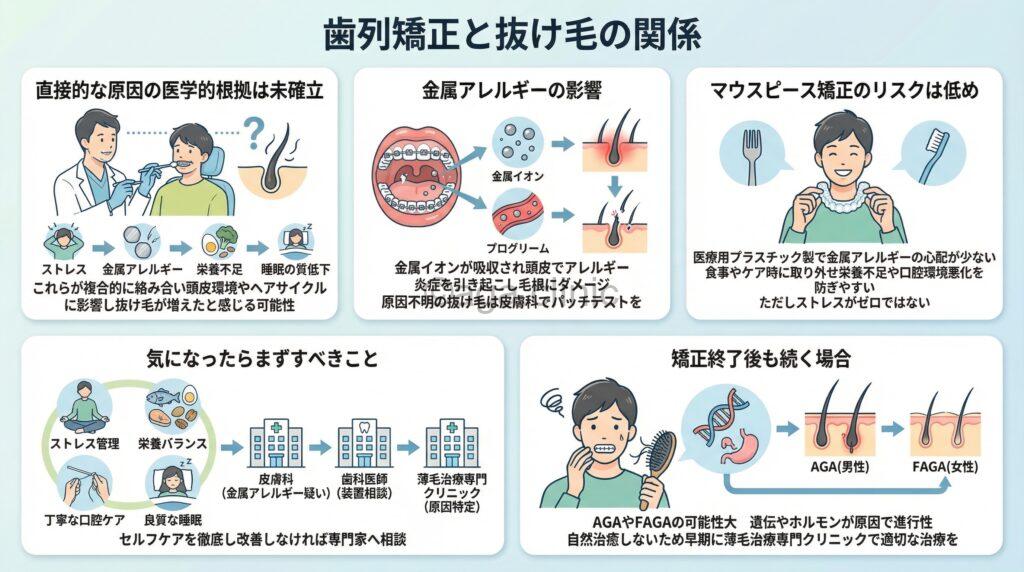

シャンプーが直接的なハゲの原因ではないとすると、薄毛や抜け毛の本当の原因は何なのでしょうか。

実は、薄毛には様々な要因が複雑に絡み合っています。

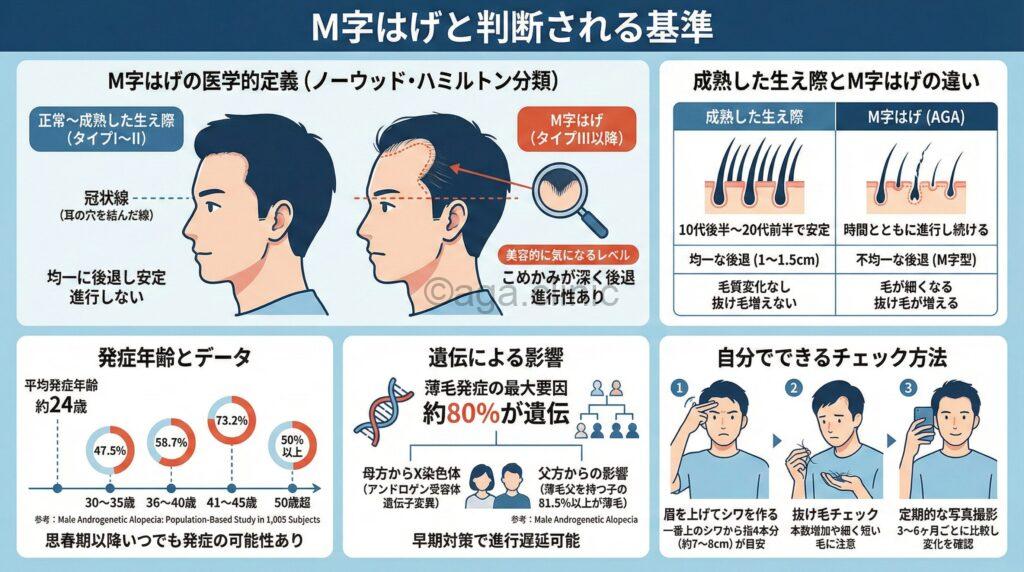

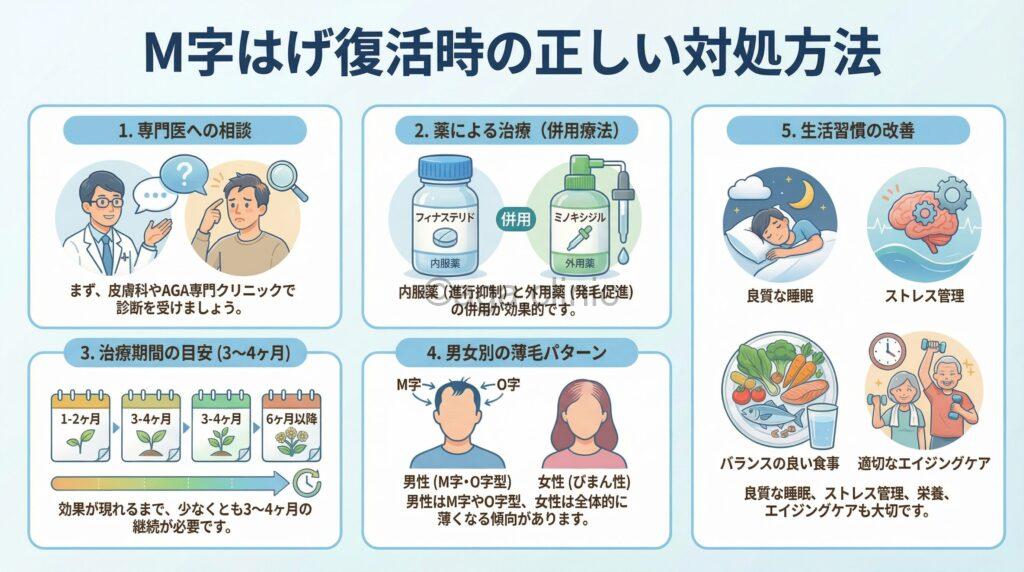

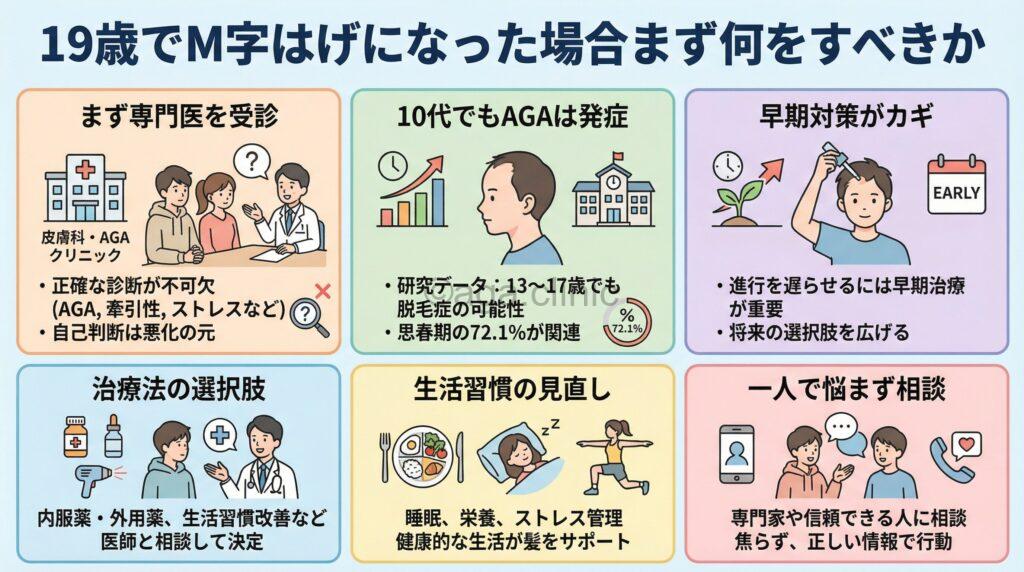

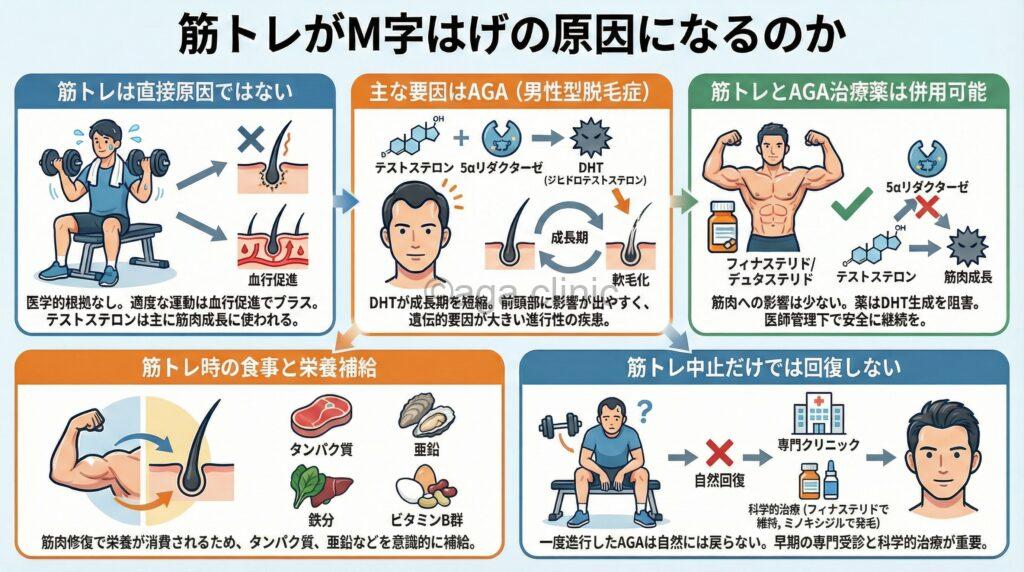

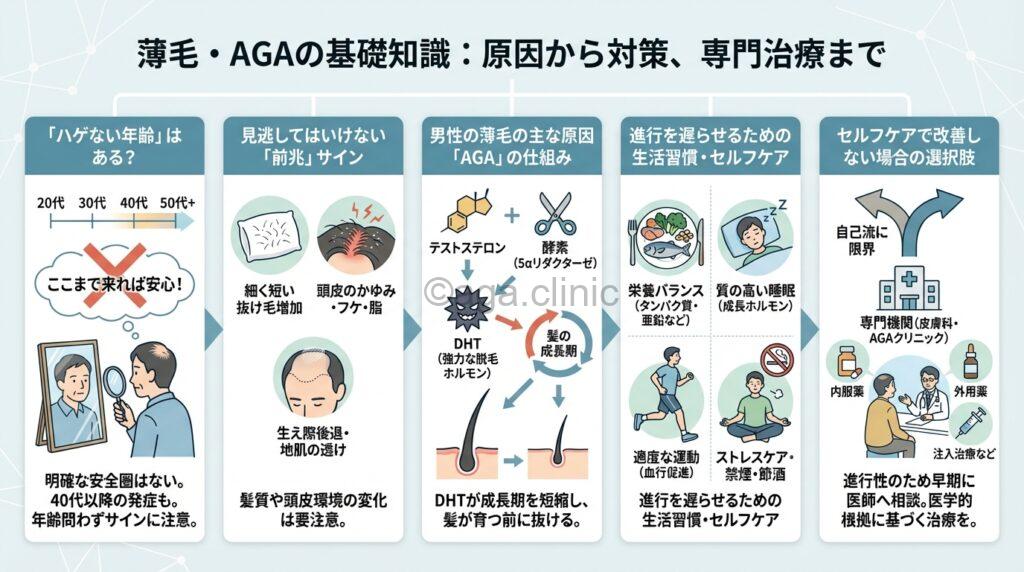

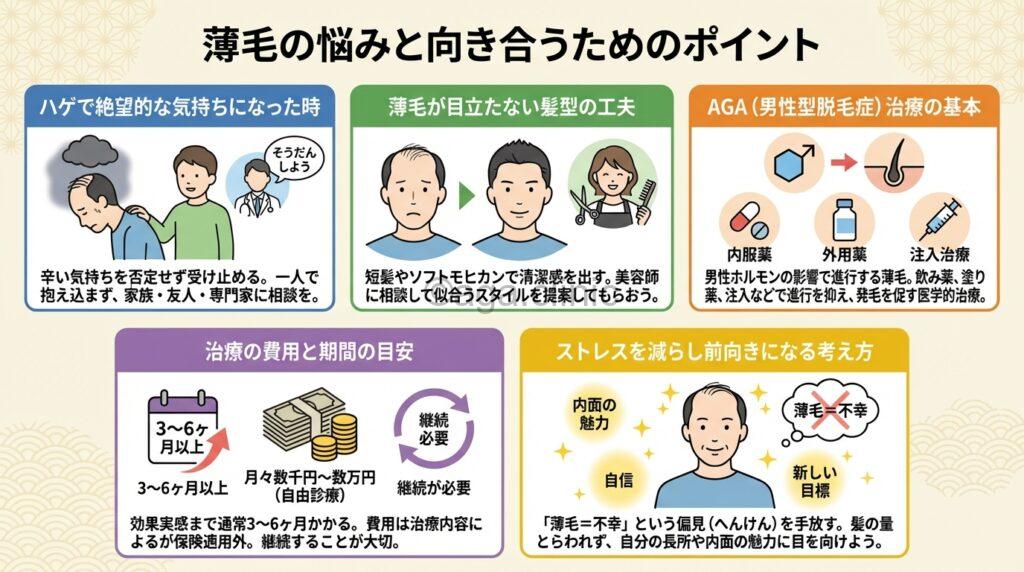

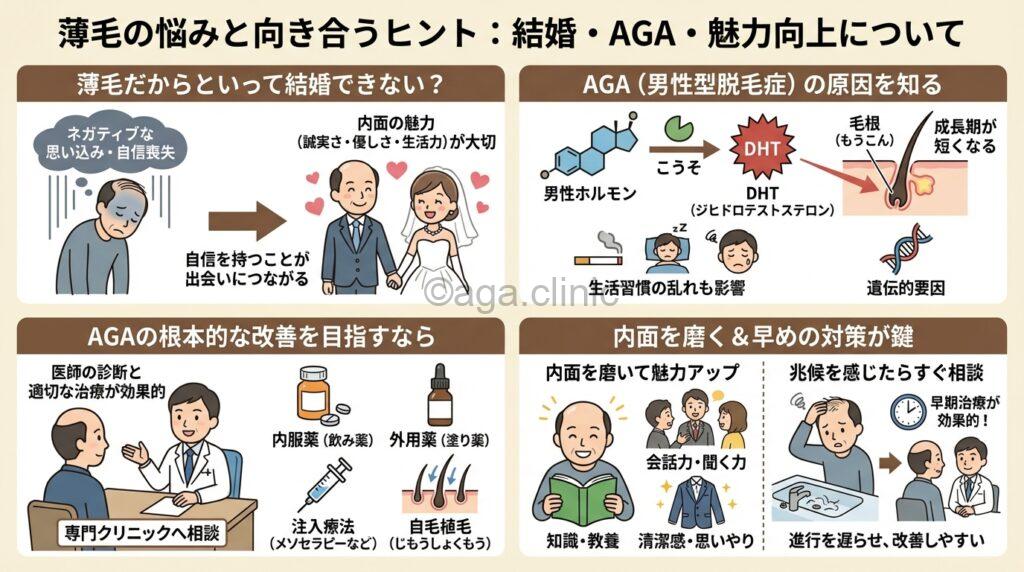

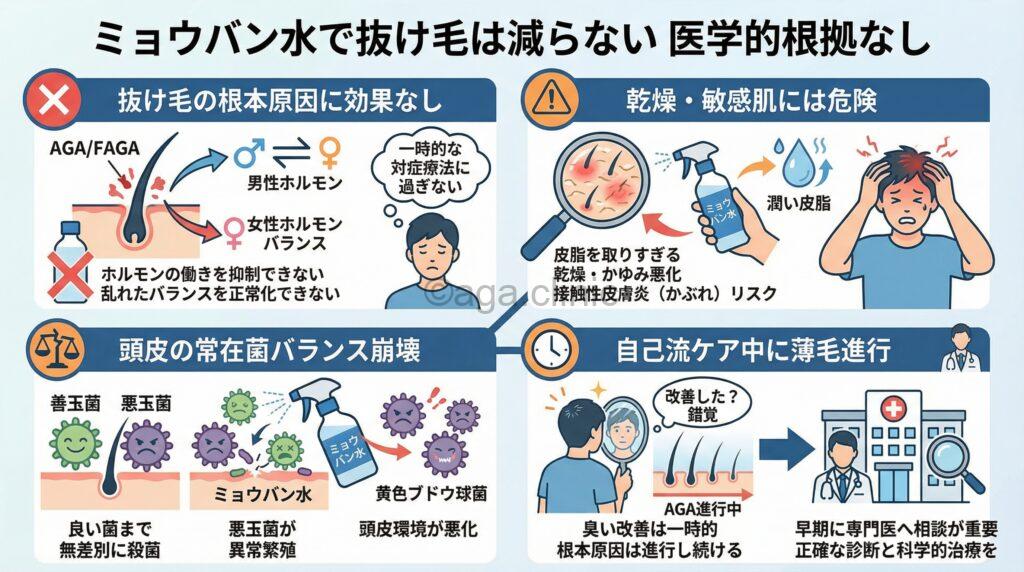

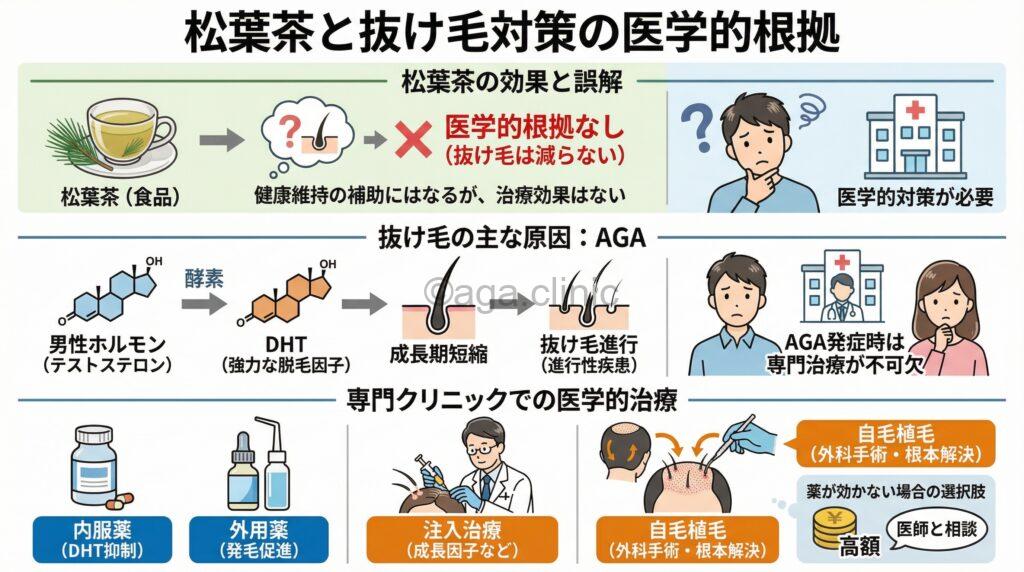

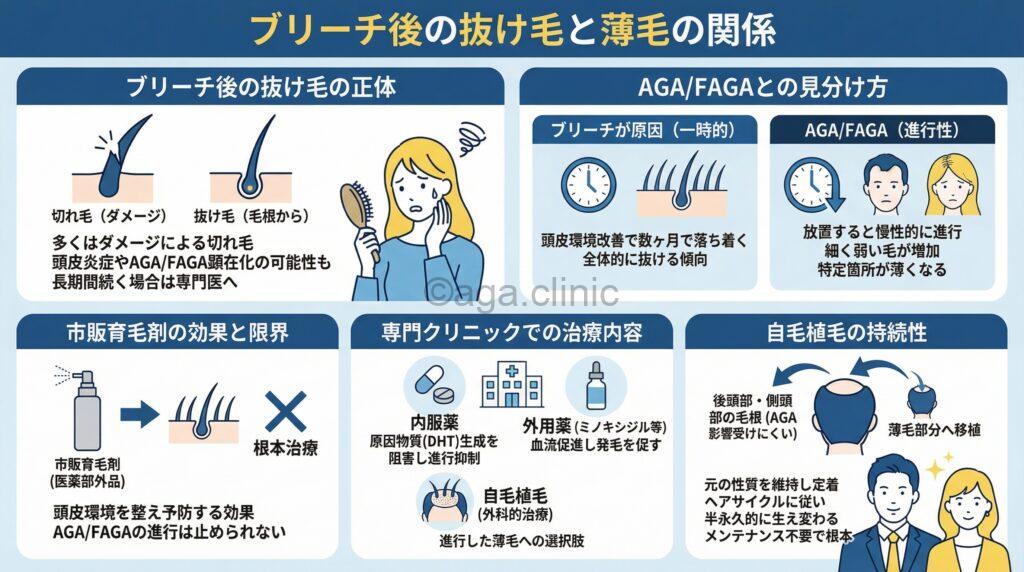

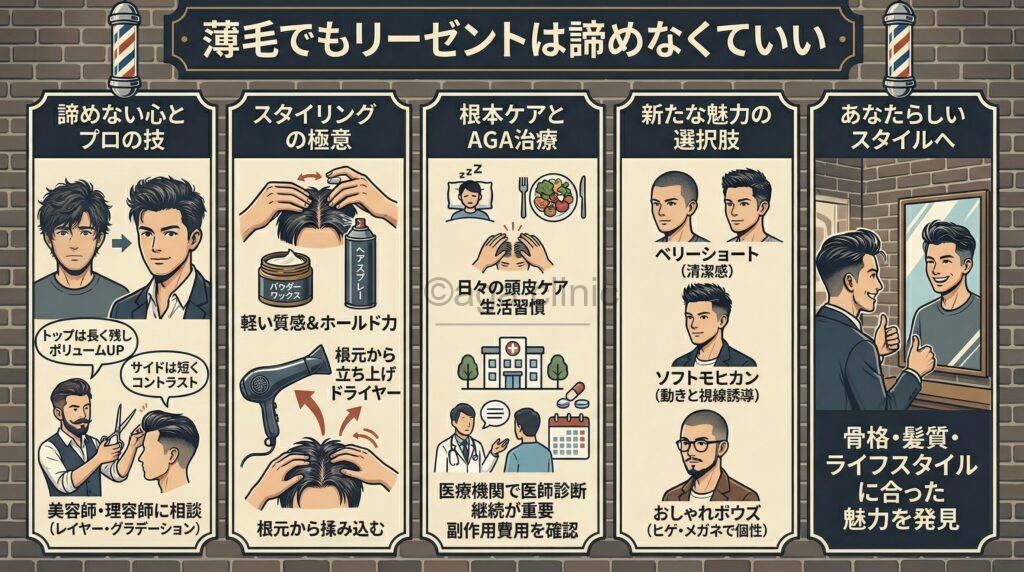

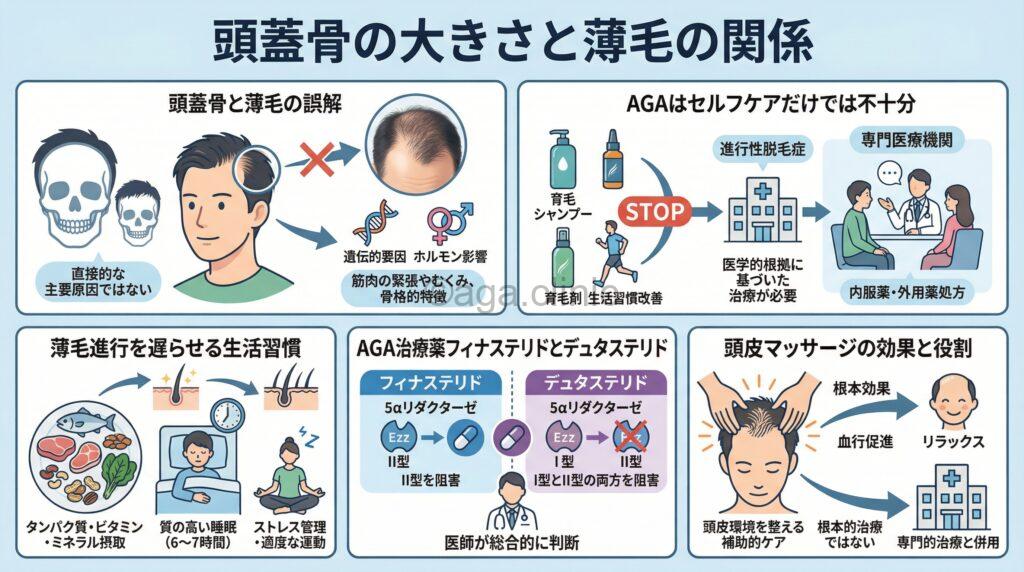

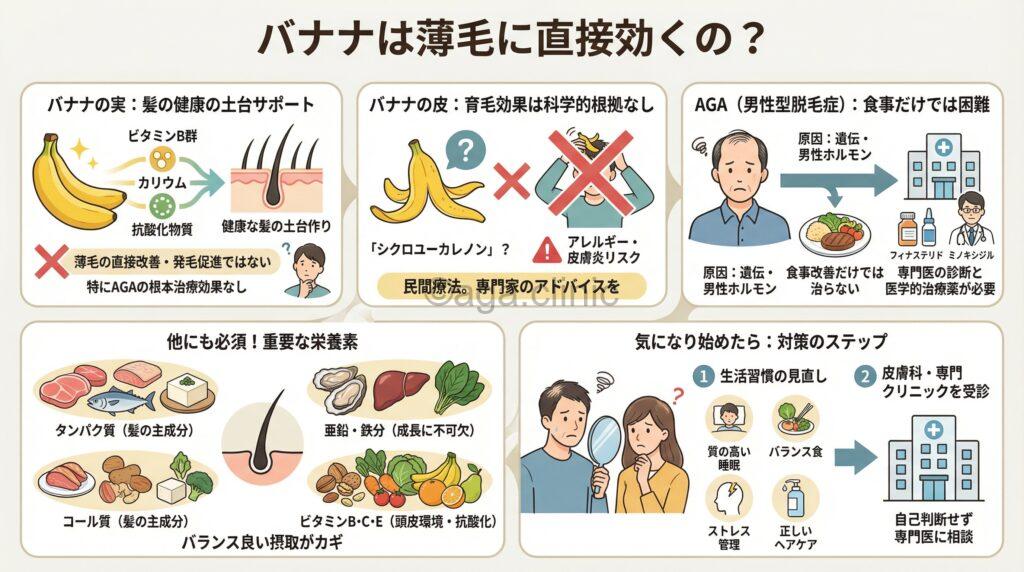

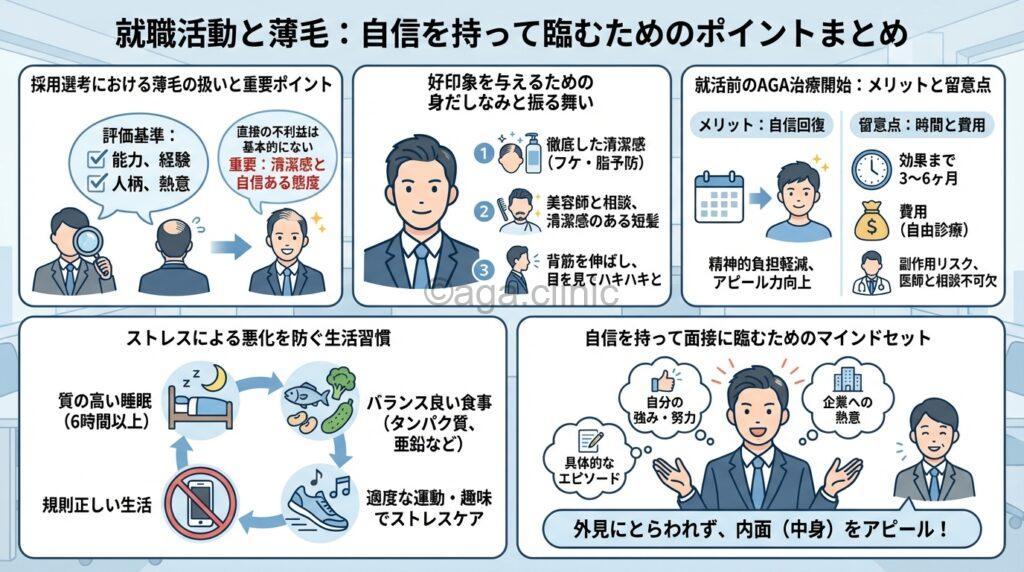

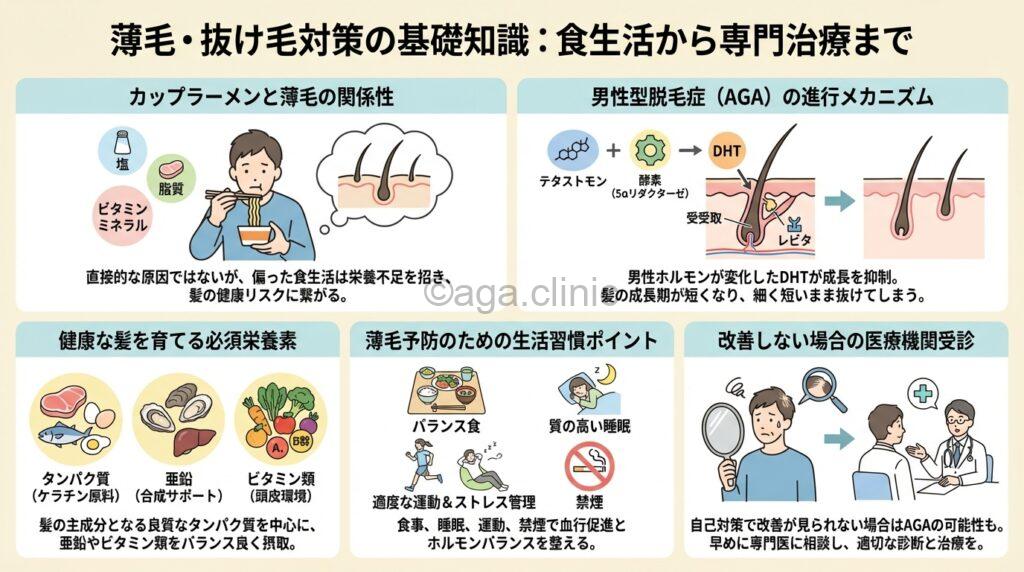

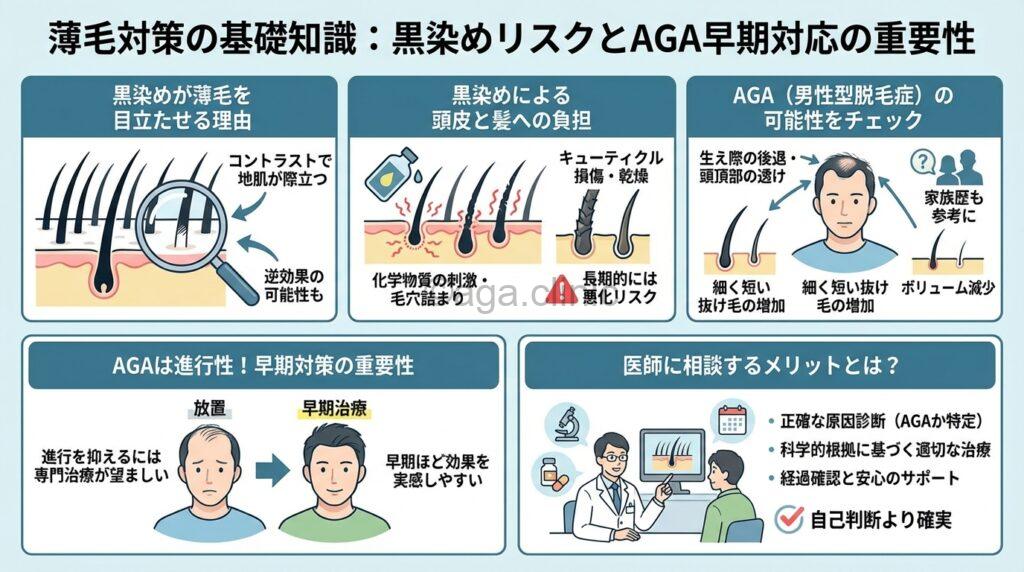

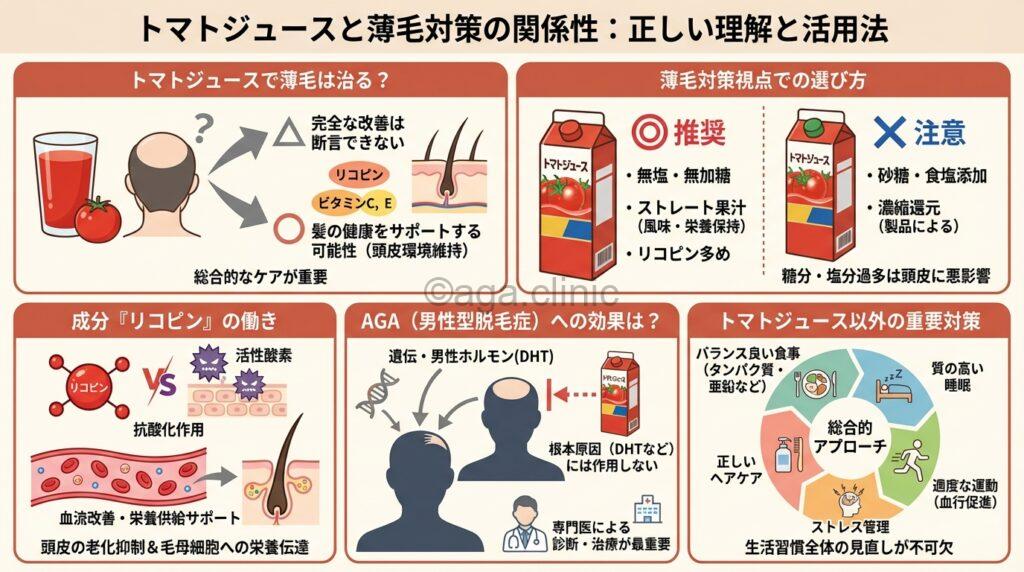

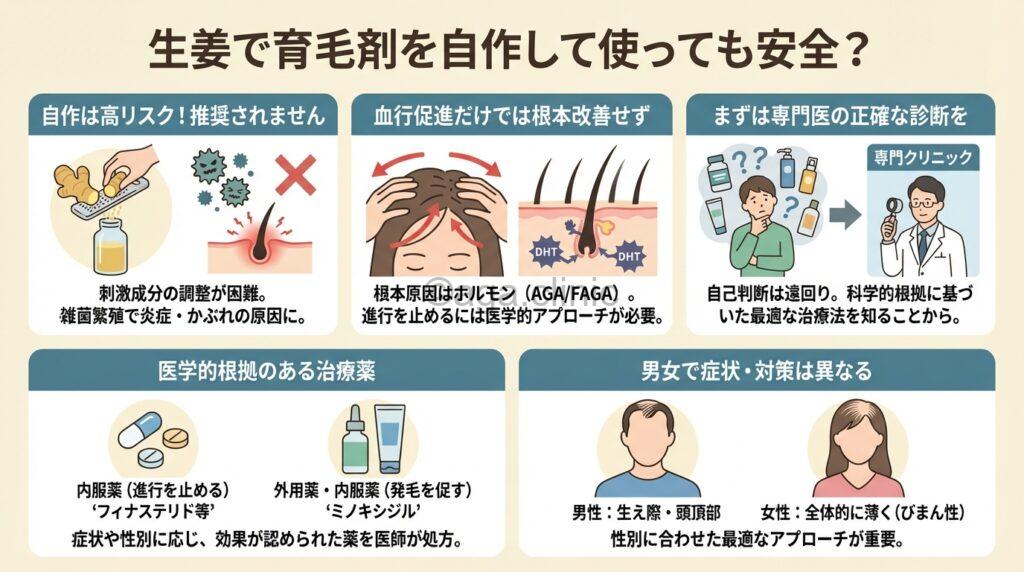

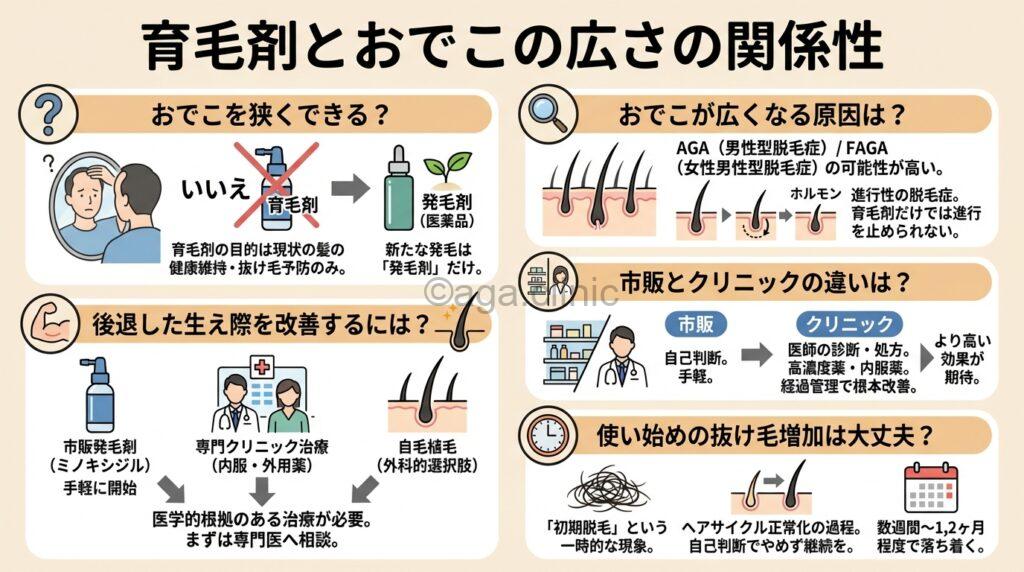

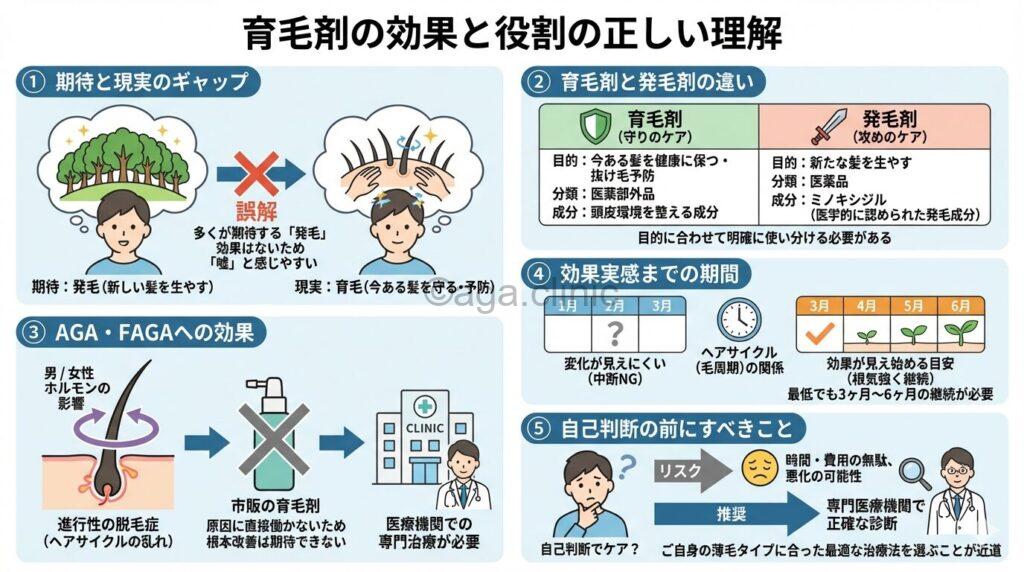

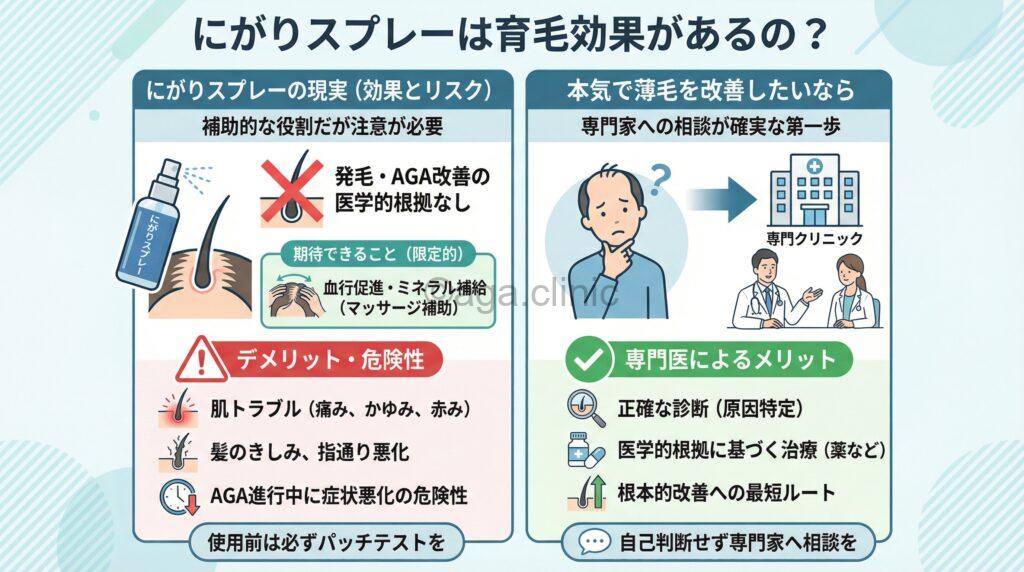

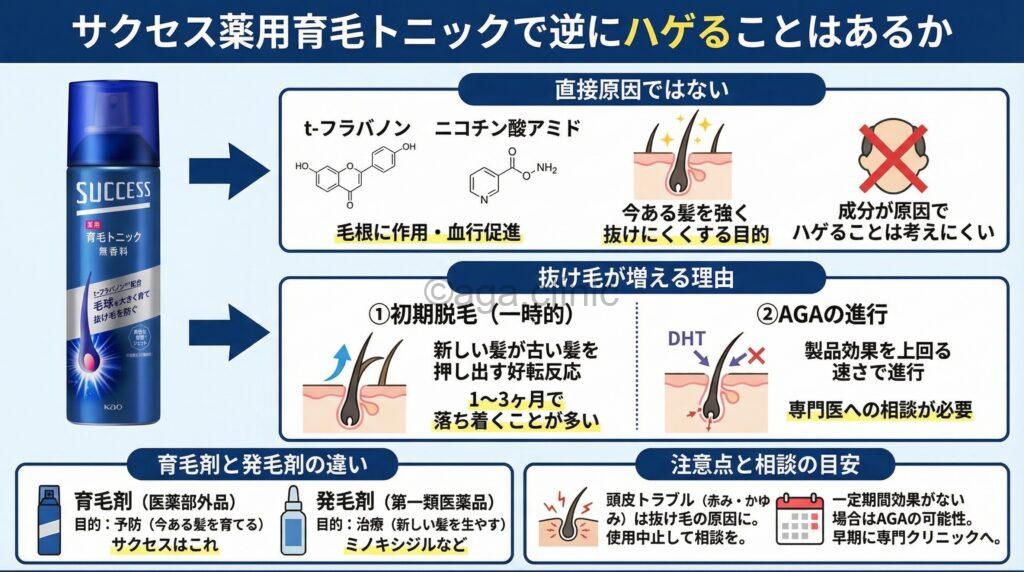

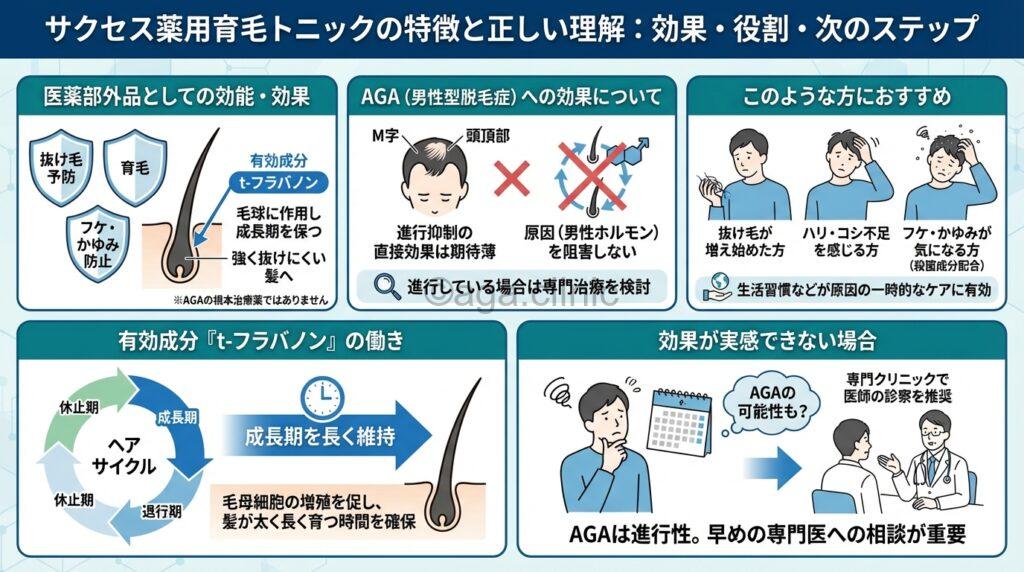

最も一般的な原因「AGA(男性型脱毛症)」とは?

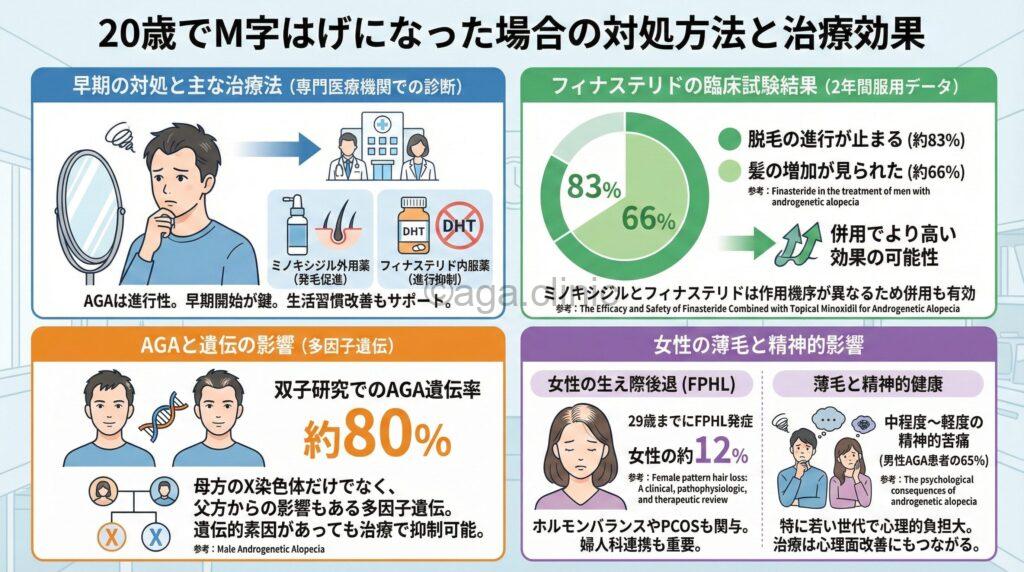

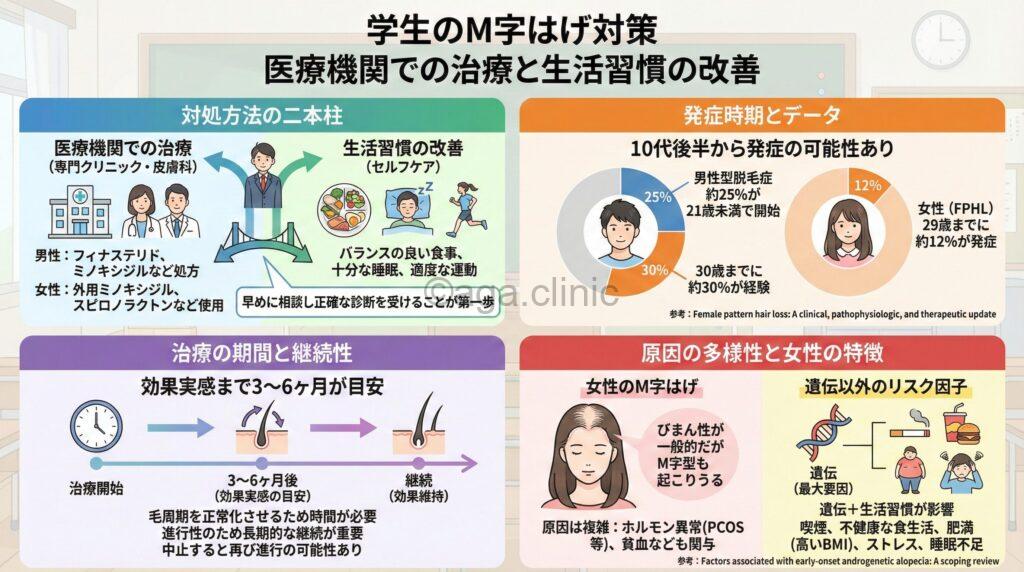

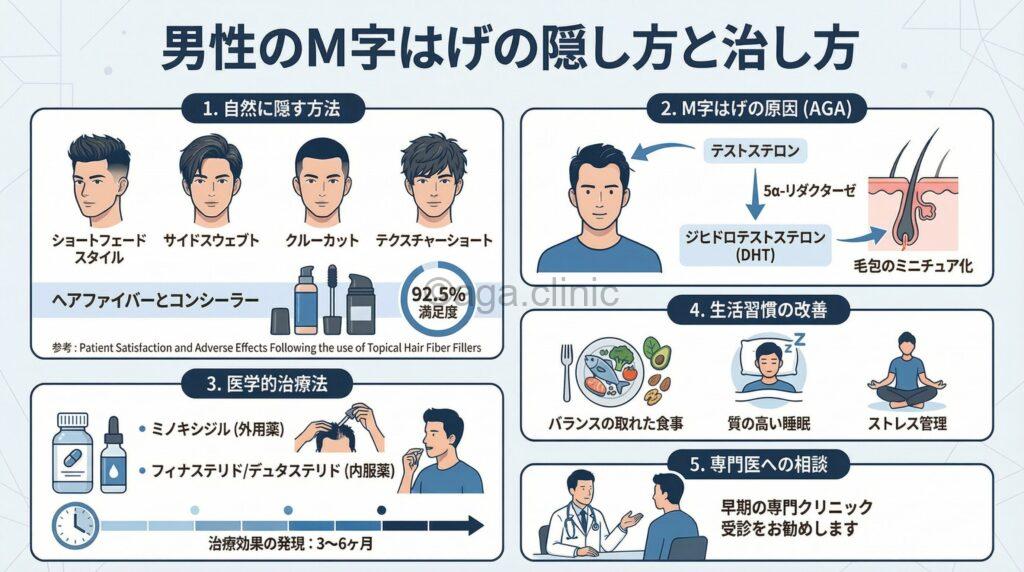

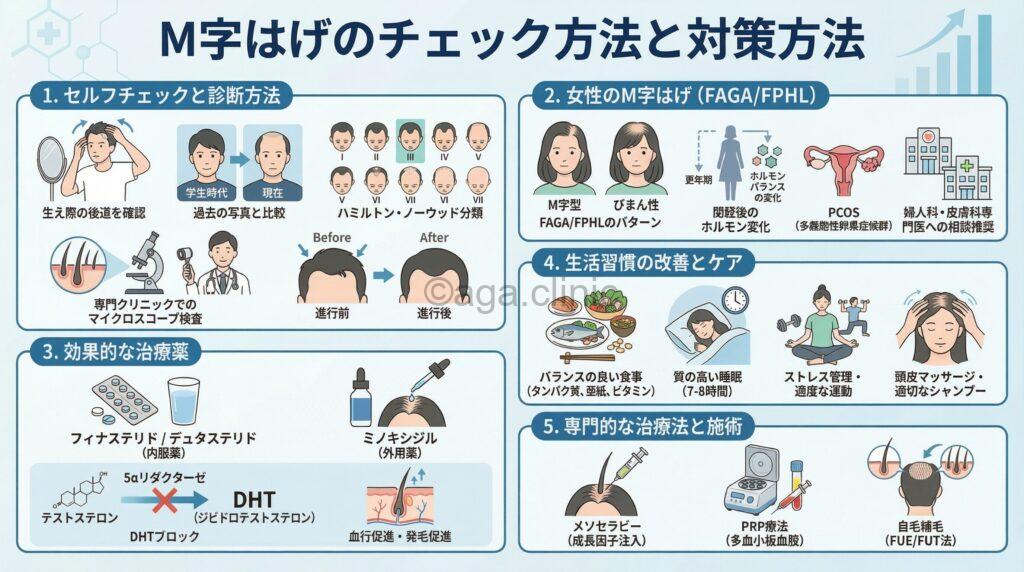

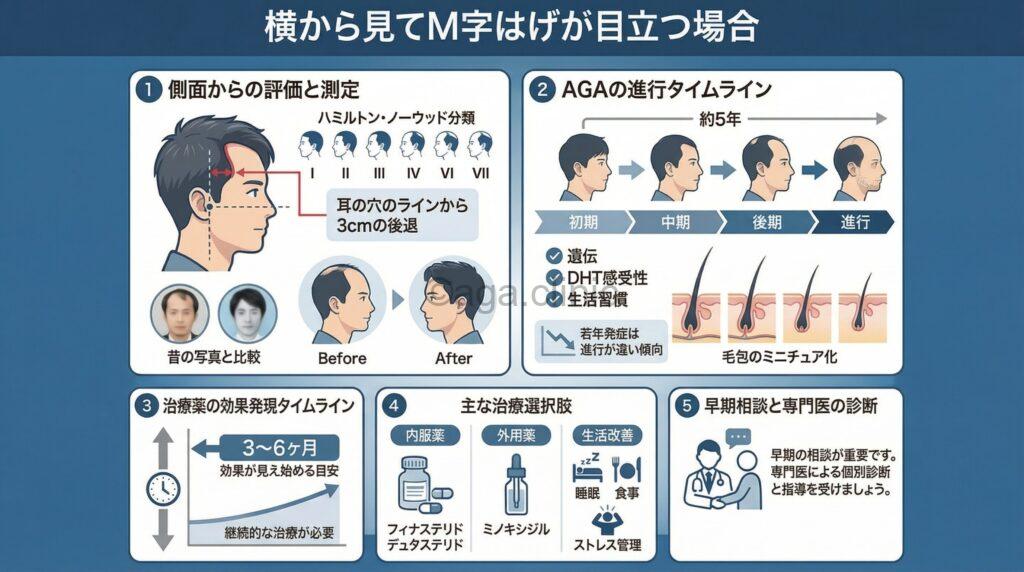

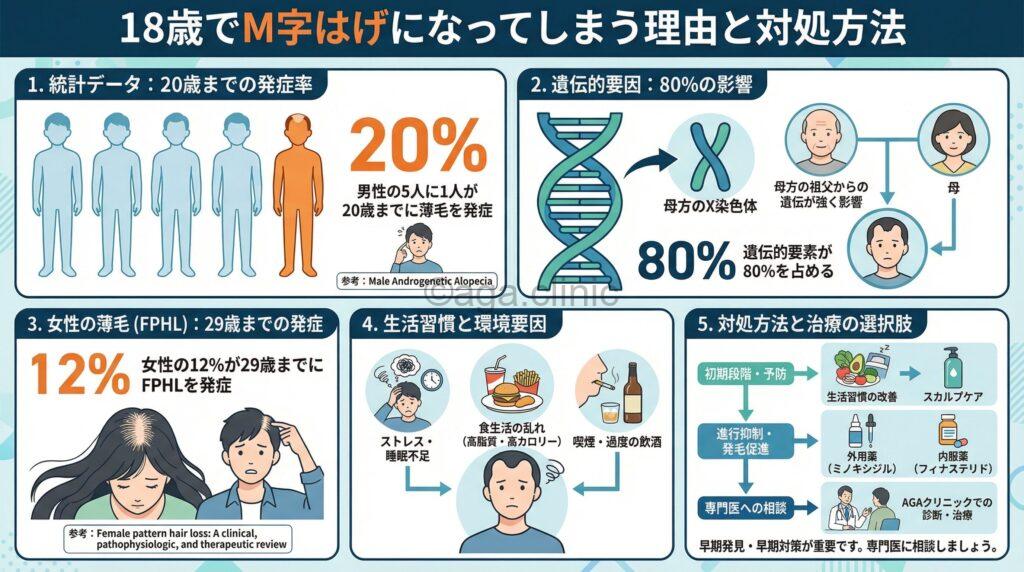

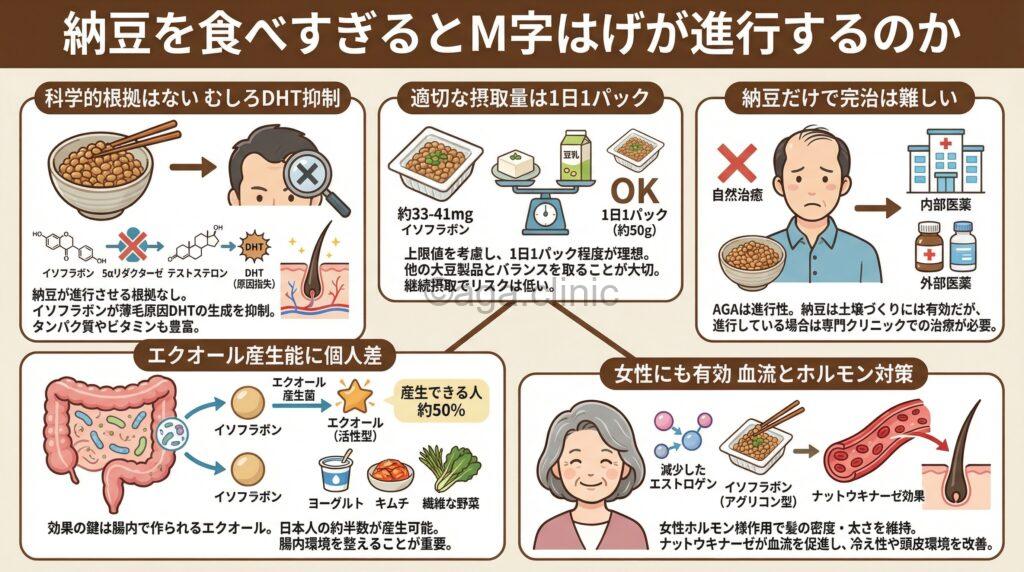

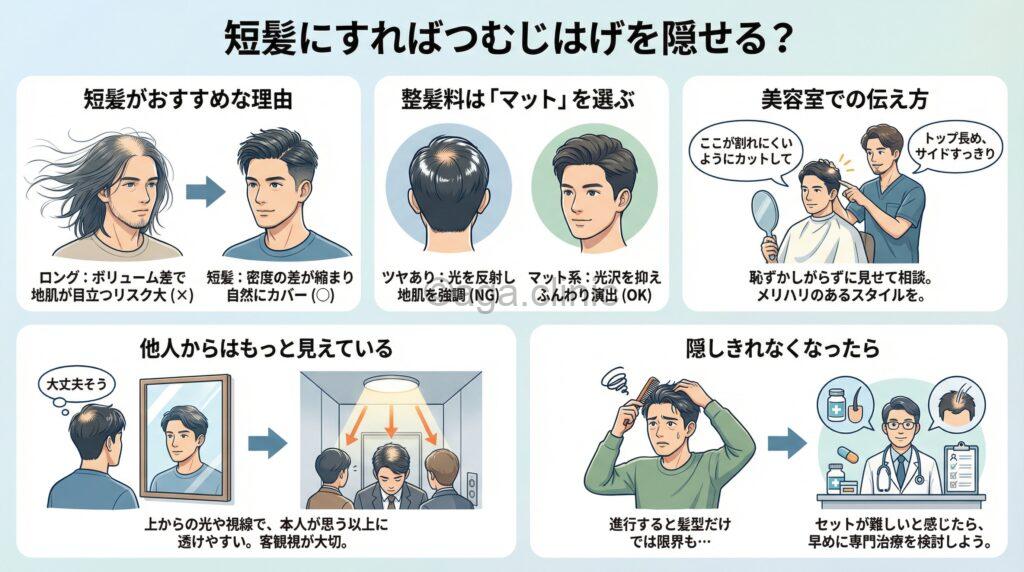

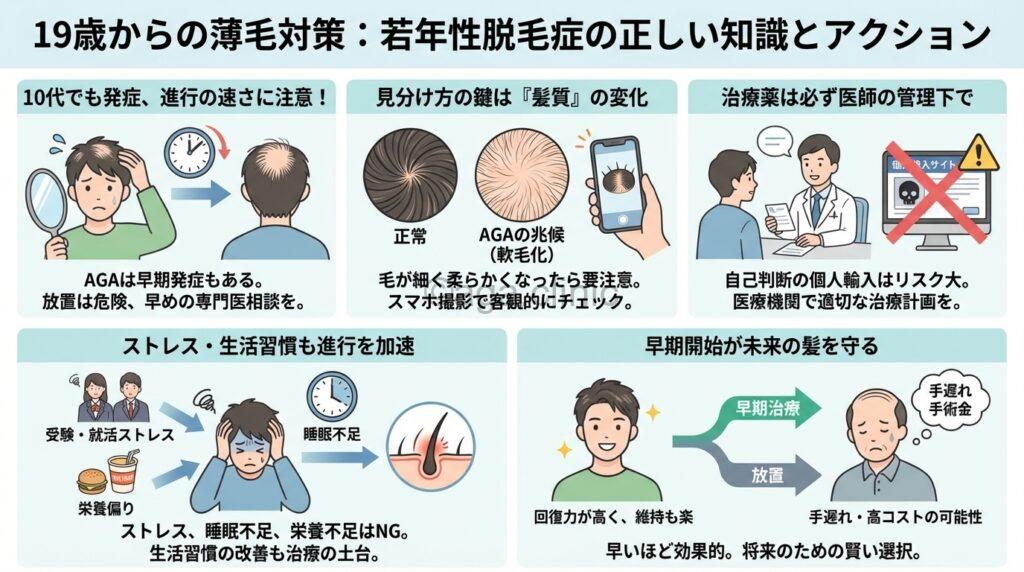

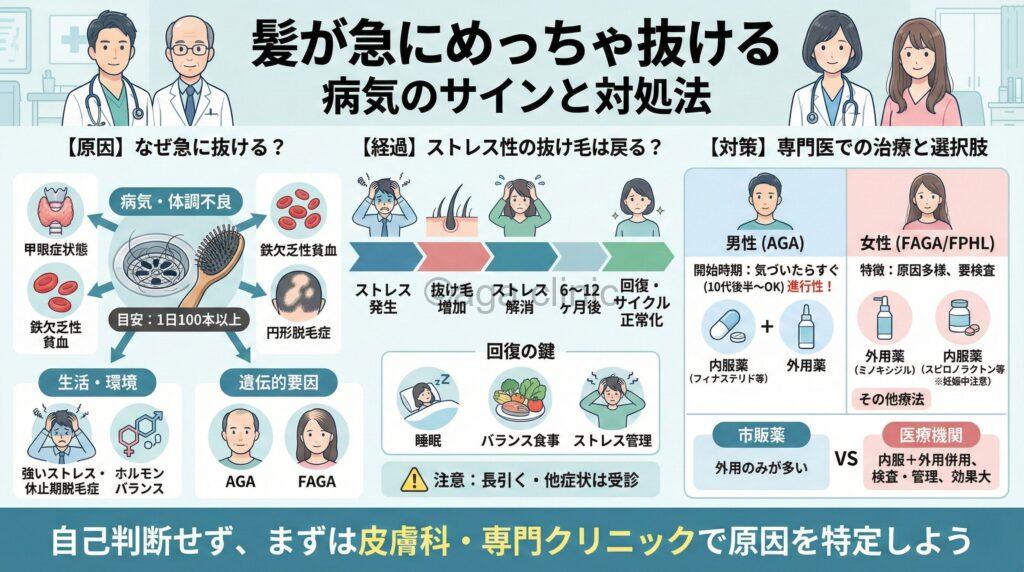

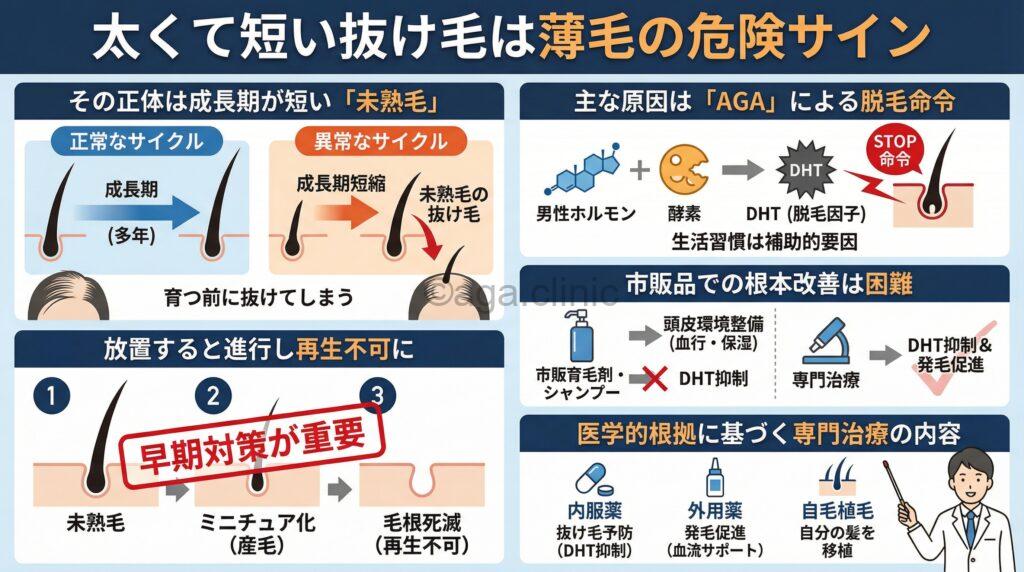

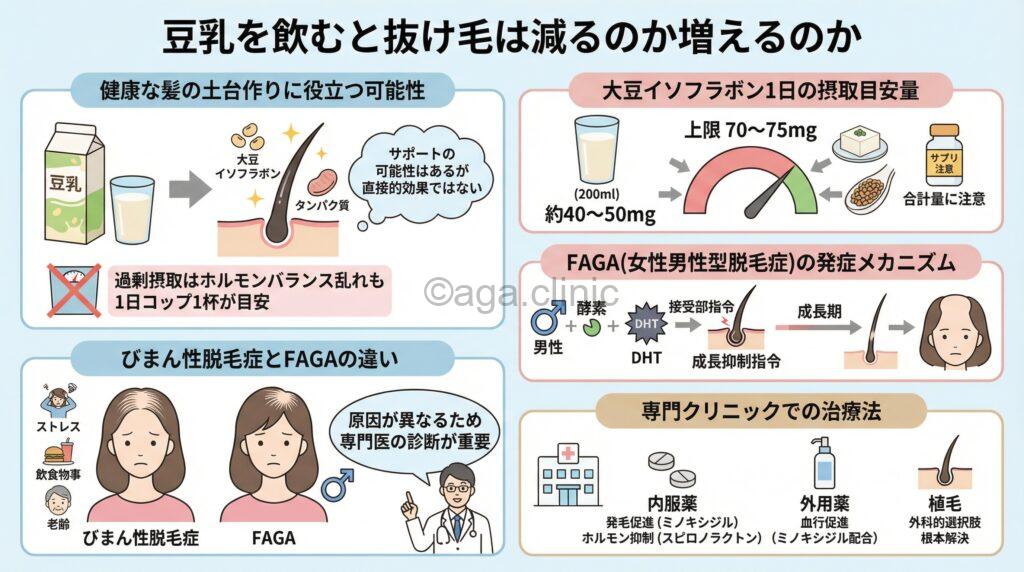

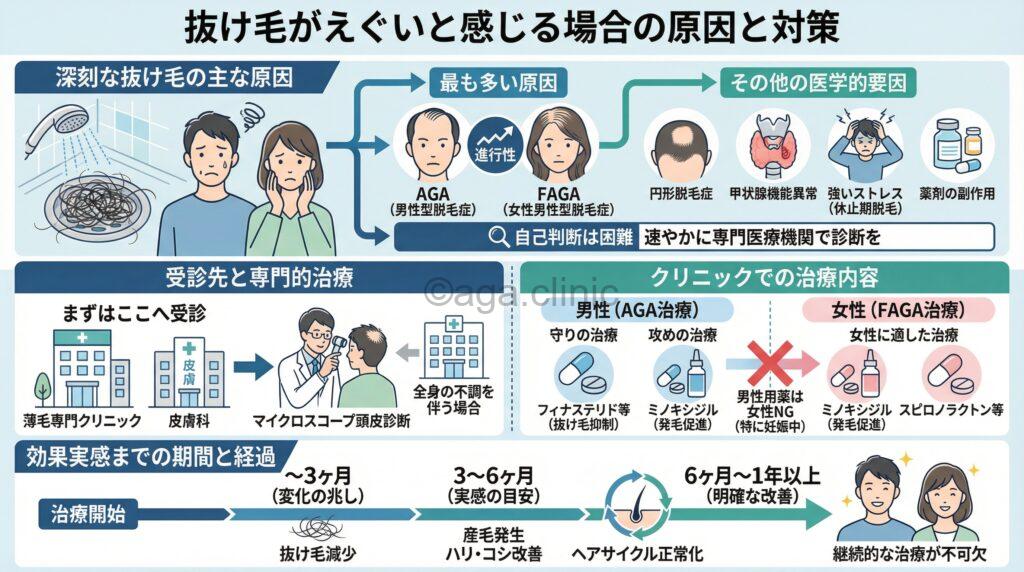

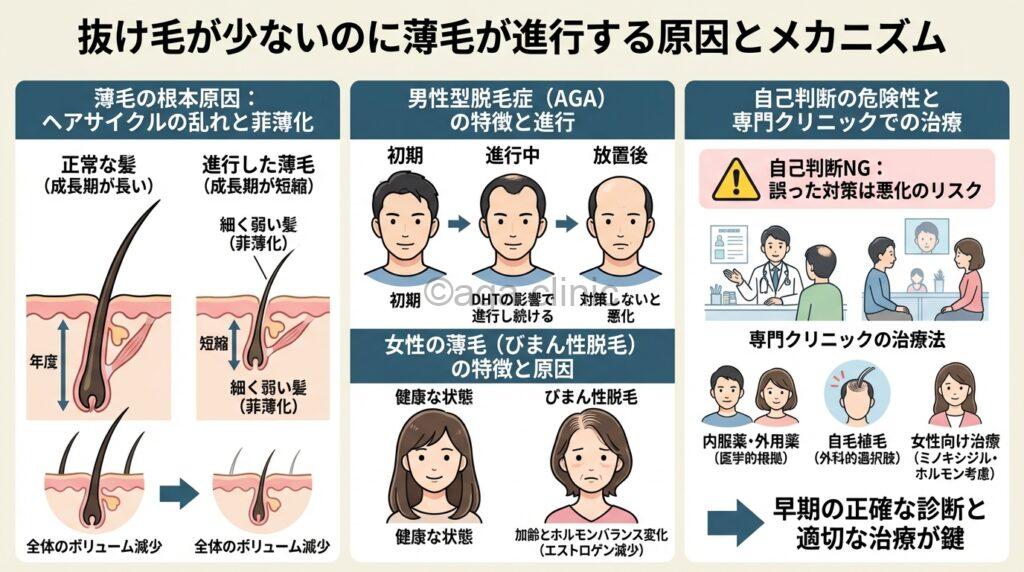

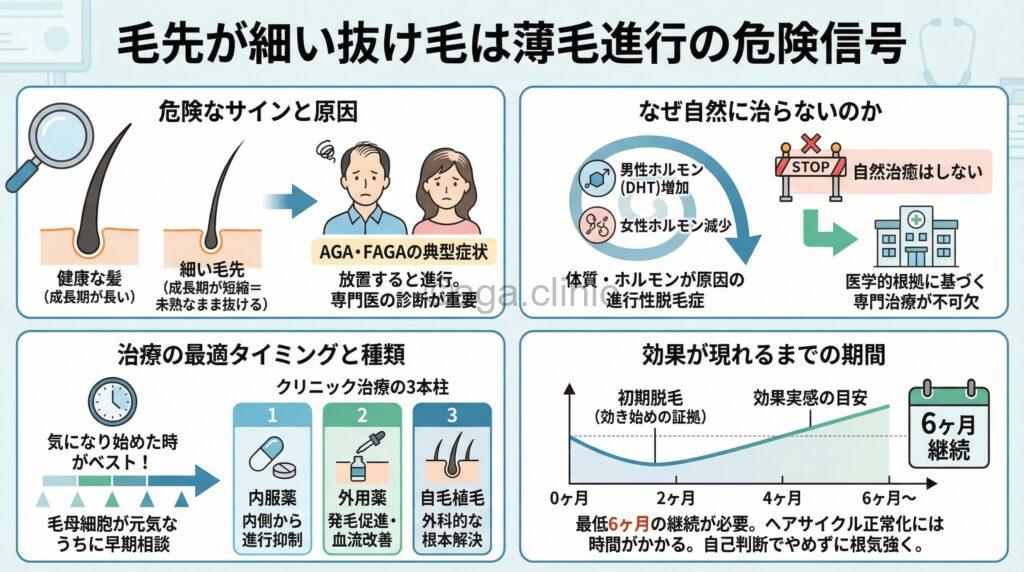

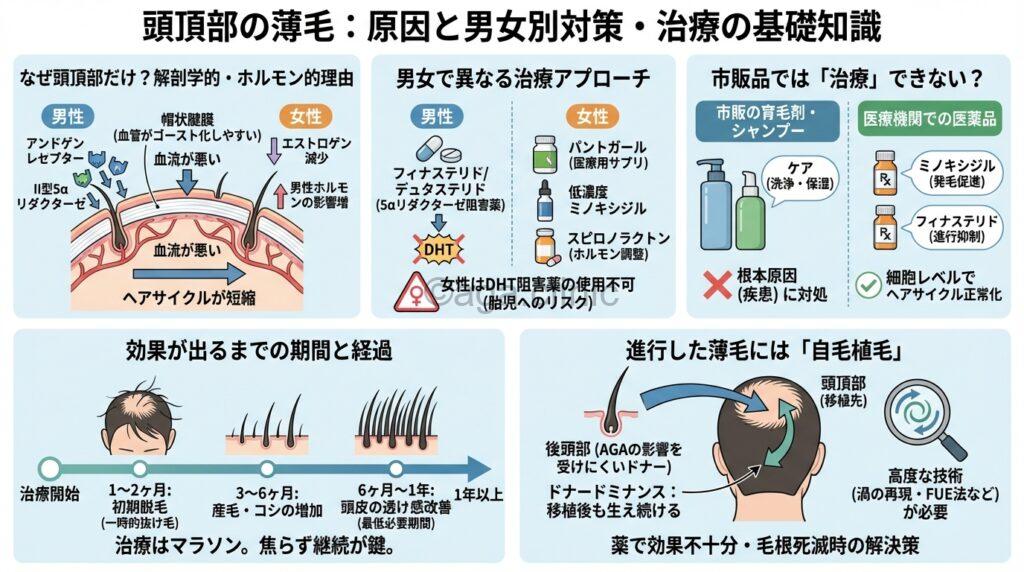

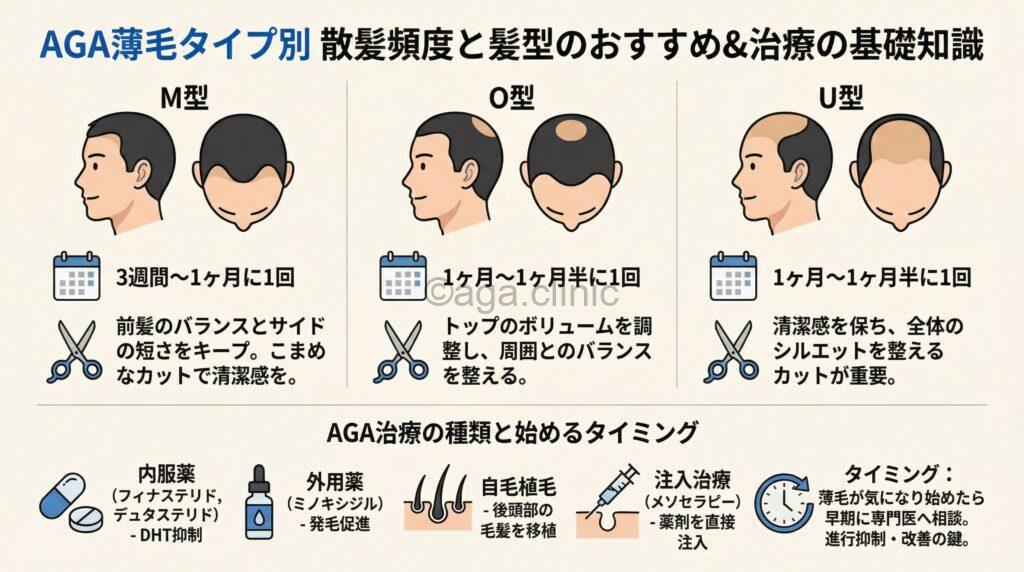

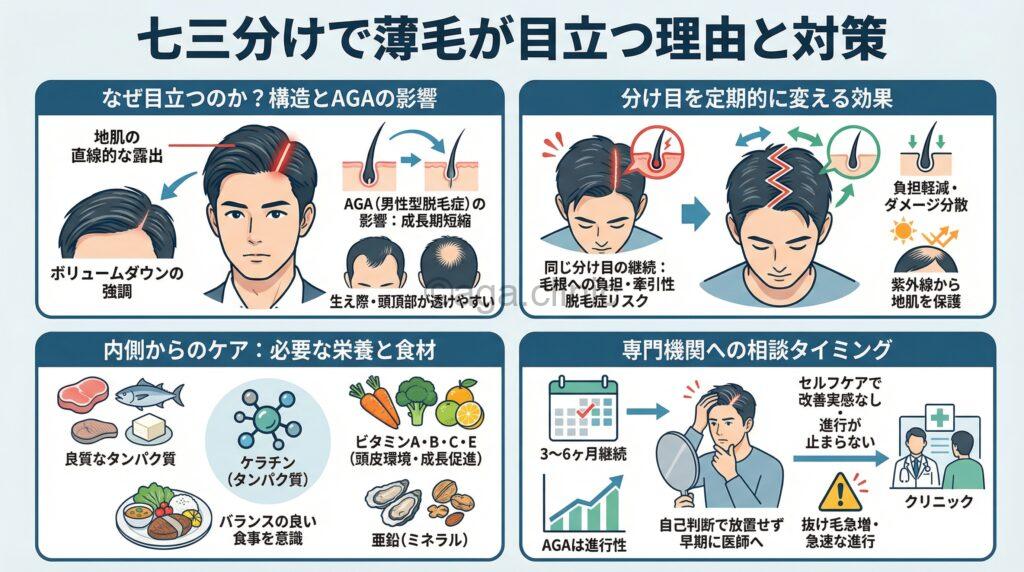

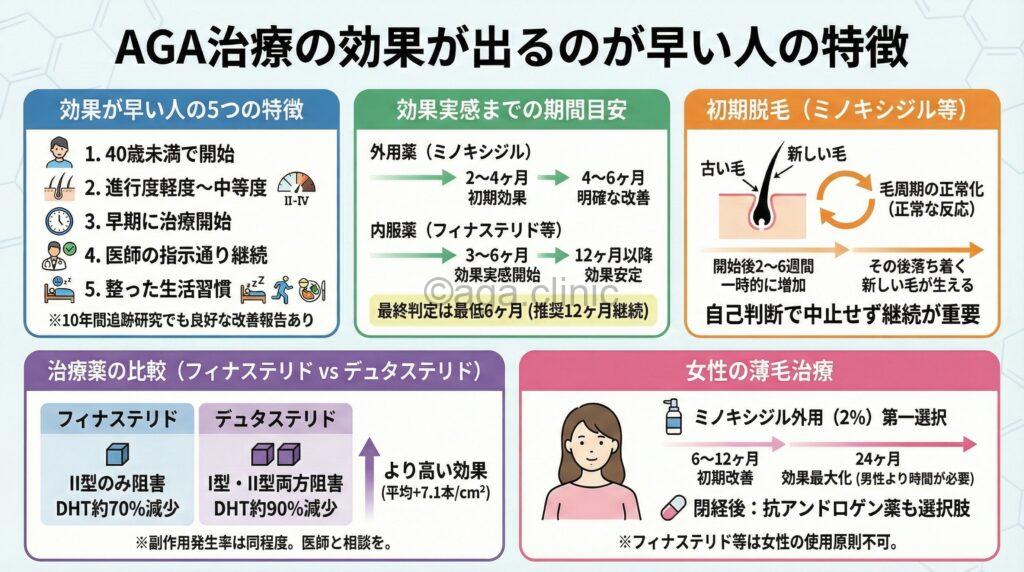

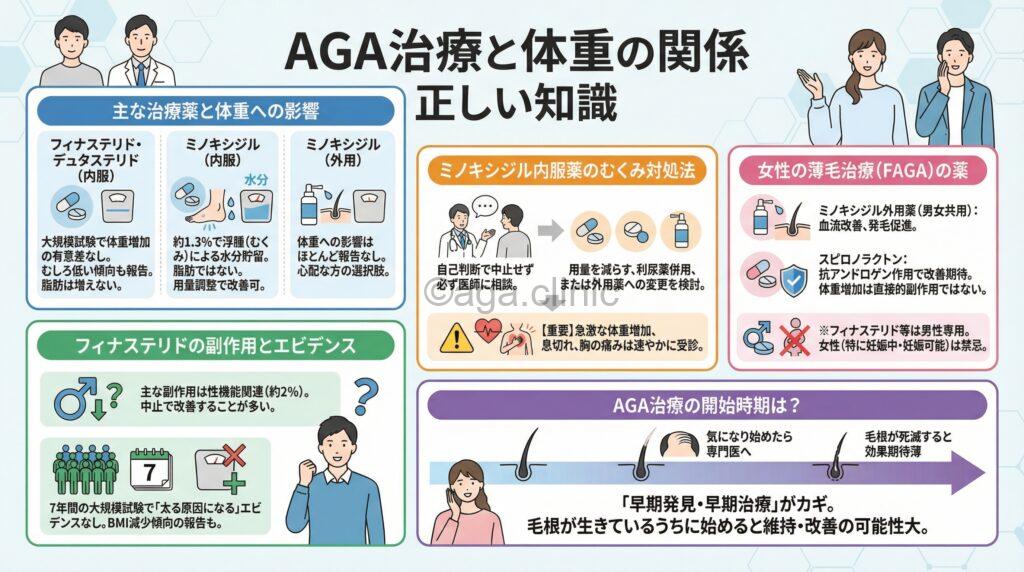

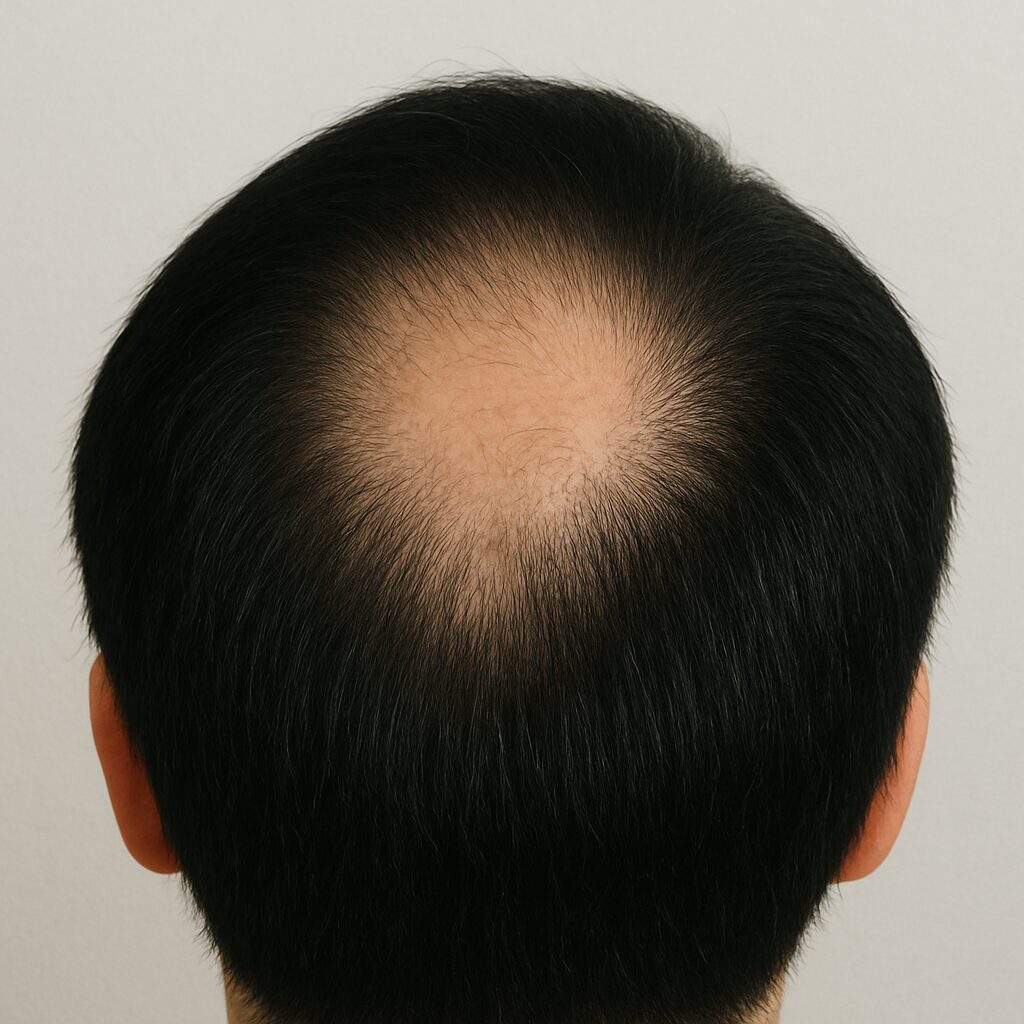

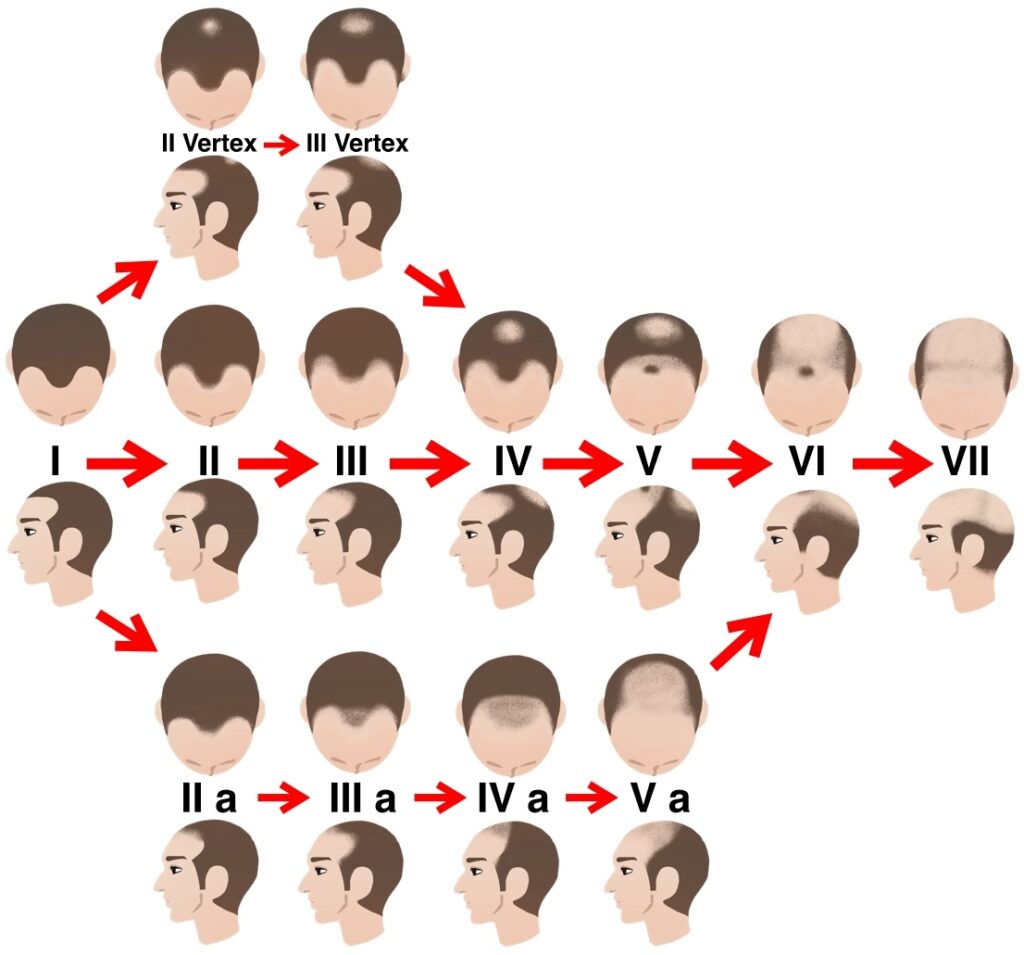

男性の薄毛で最も多い原因は、「AGA*2(Androgenetic Alopecia:男性型脱毛症)」です。

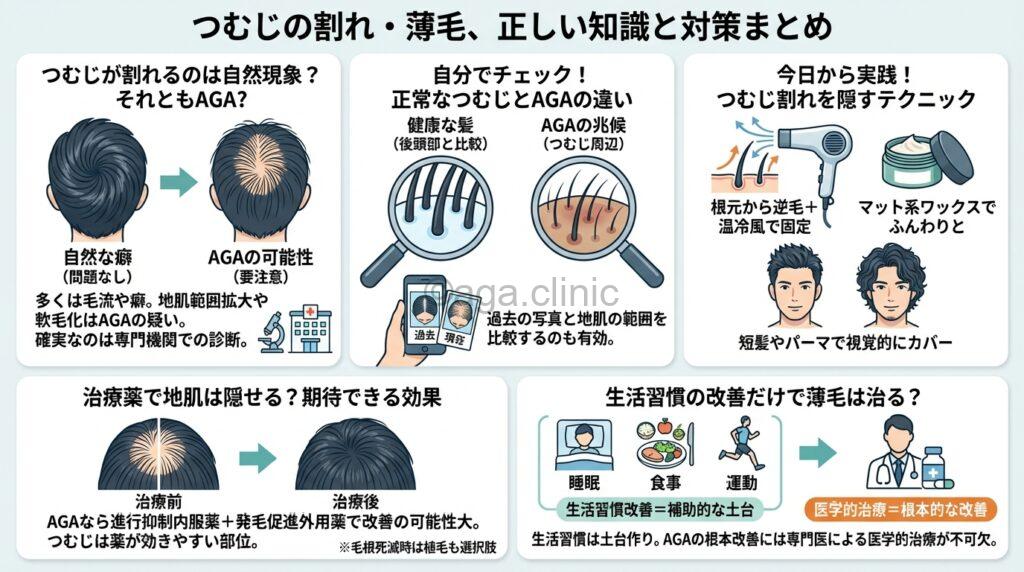

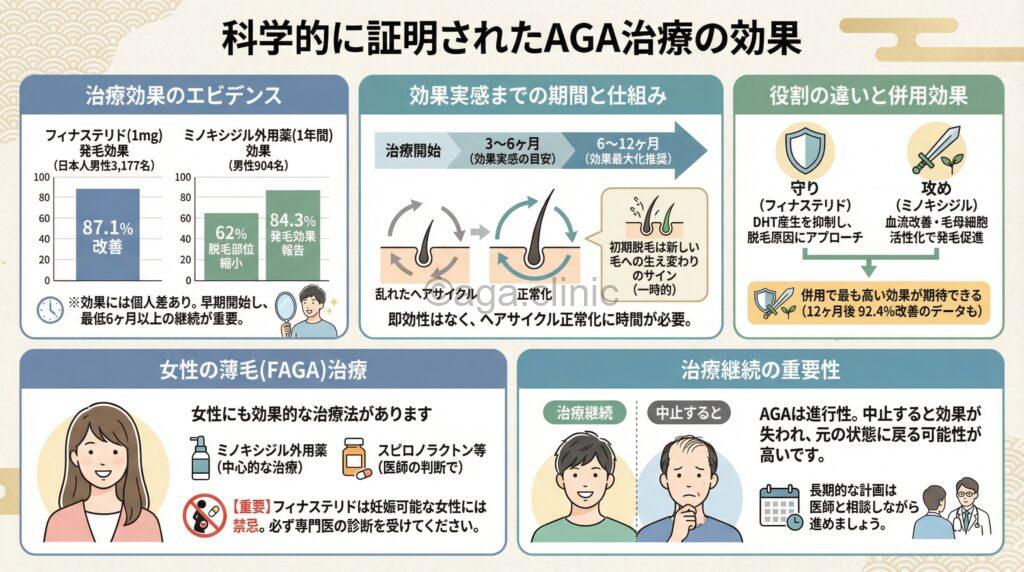

これは、遺伝的な要因と男性ホルモンの影響によって引き起こされる進行性の脱毛症です。

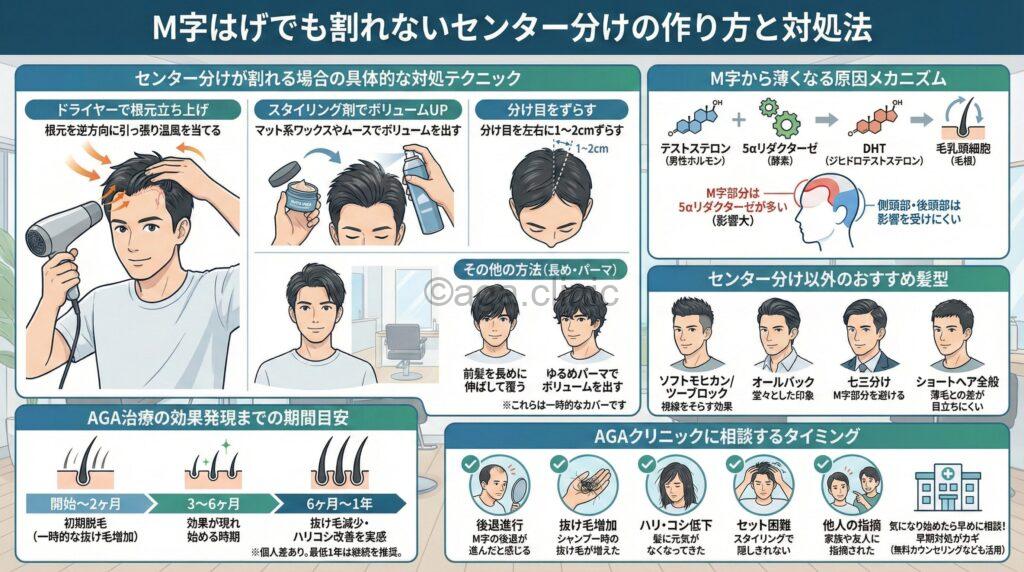

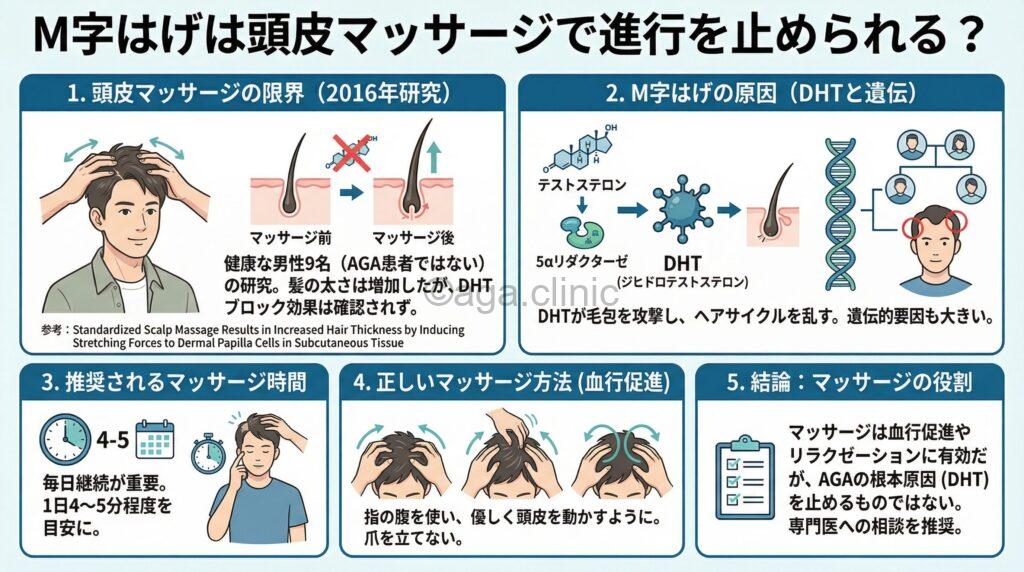

AGAのメカニズムには、男性ホルモンの一種である「テストステロン*3」が関与しています。

テストステロンは、体内の「5αリダクターゼ*4」という酵素の働きによって、「DHT(ジヒドロテストステロン)」というより強力な男性ホルモンに変換されます。

このDHTが、毛根にある毛乳頭細胞の受容体と結合すると、髪の成長を抑制するシグナルが送られ、ヘアサイクルが乱れてしまうのです。

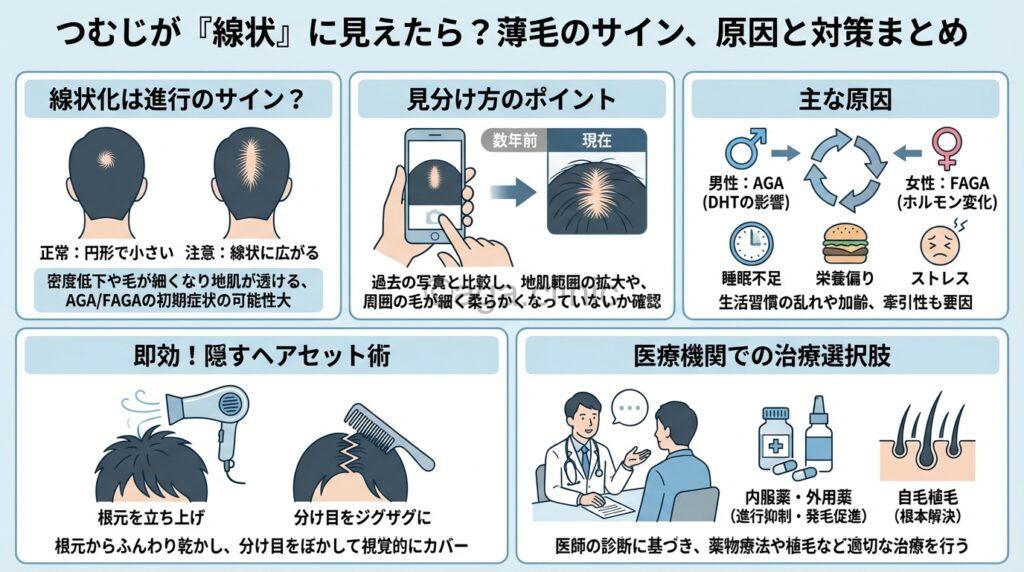

具体的には、髪の成長期が短縮し、髪の毛が太く長く成長する前に抜け落ちてしまいます。

その結果、細くて短い毛が増え、全体的に薄毛が進行していきます。

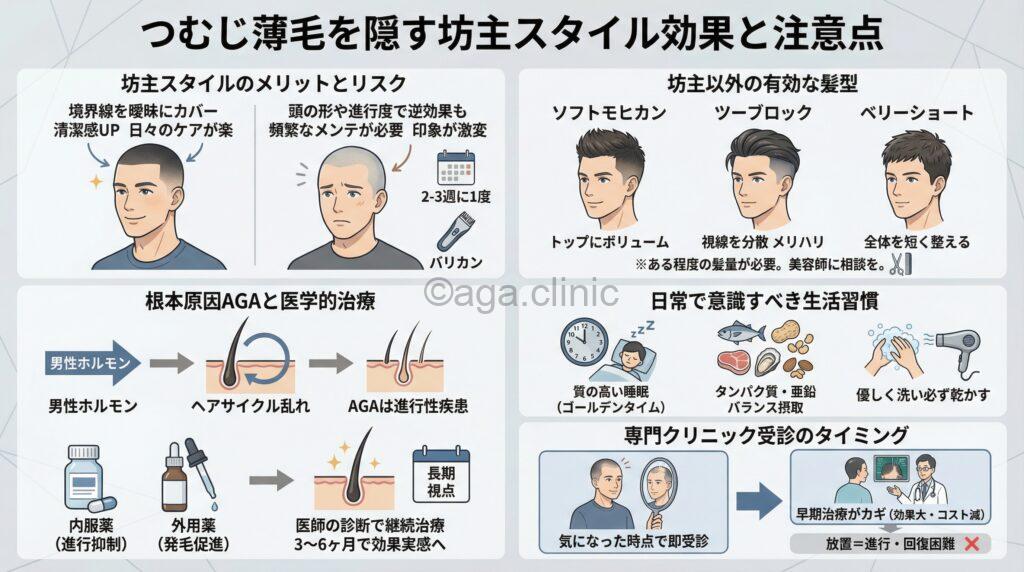

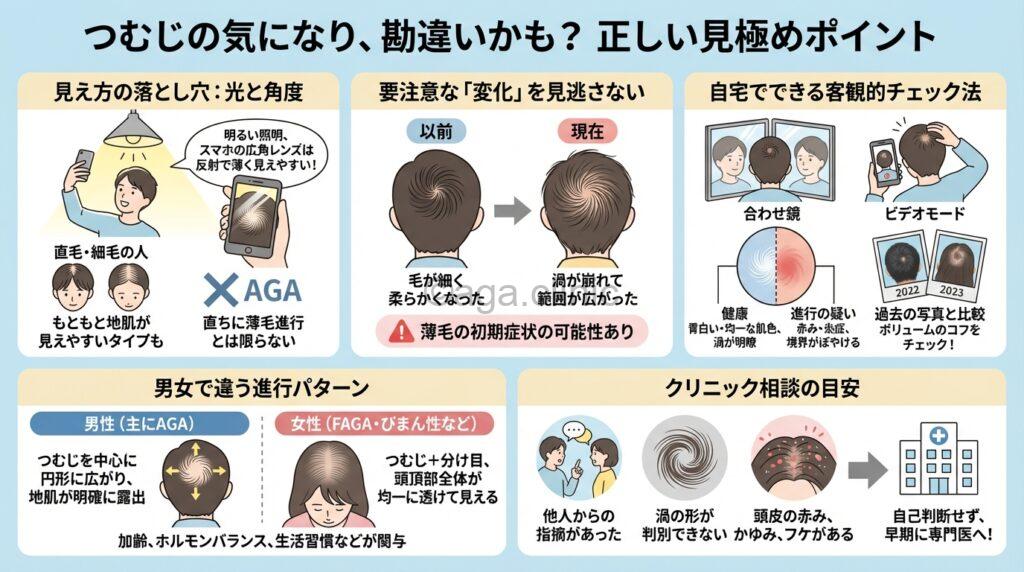

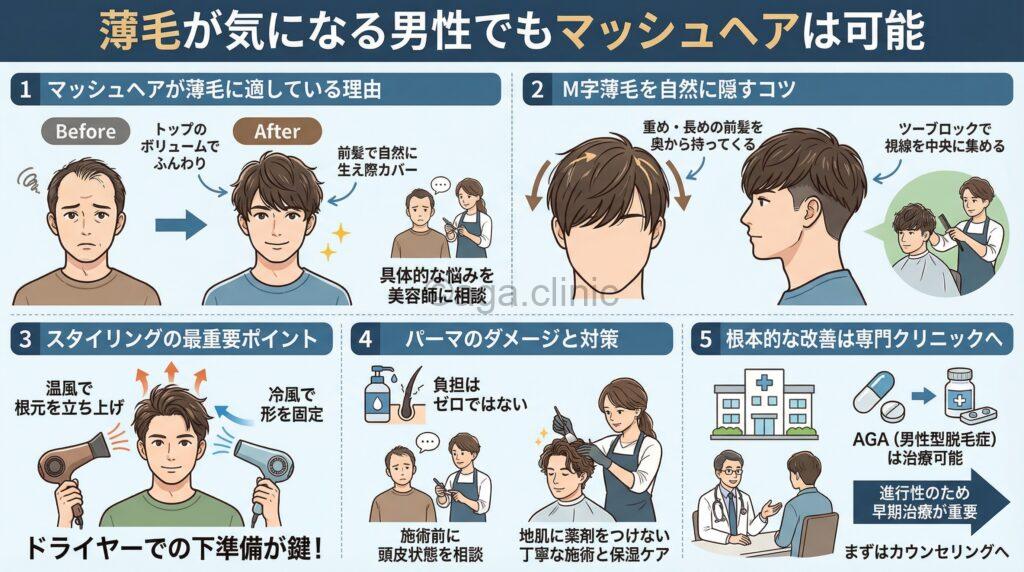

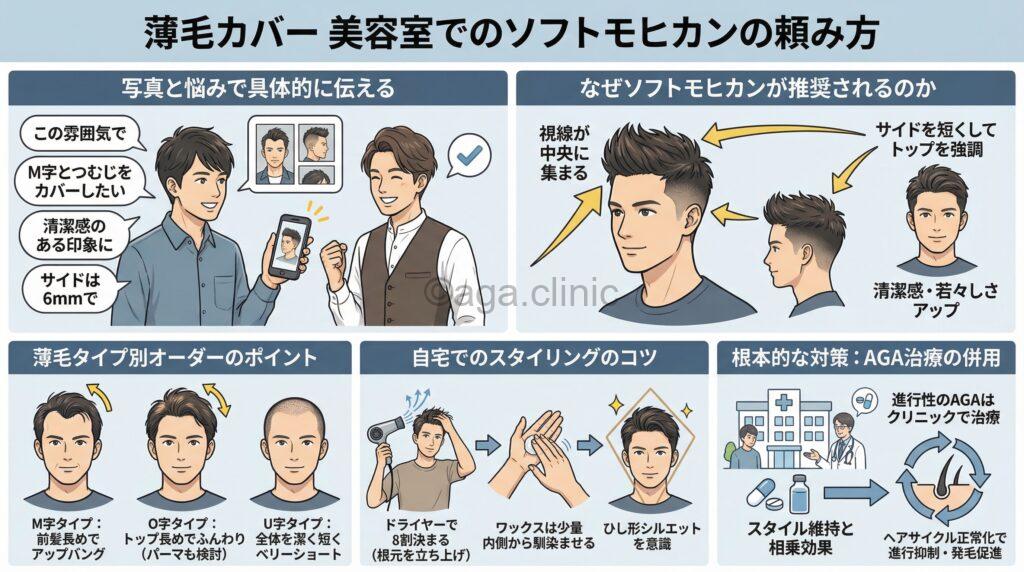

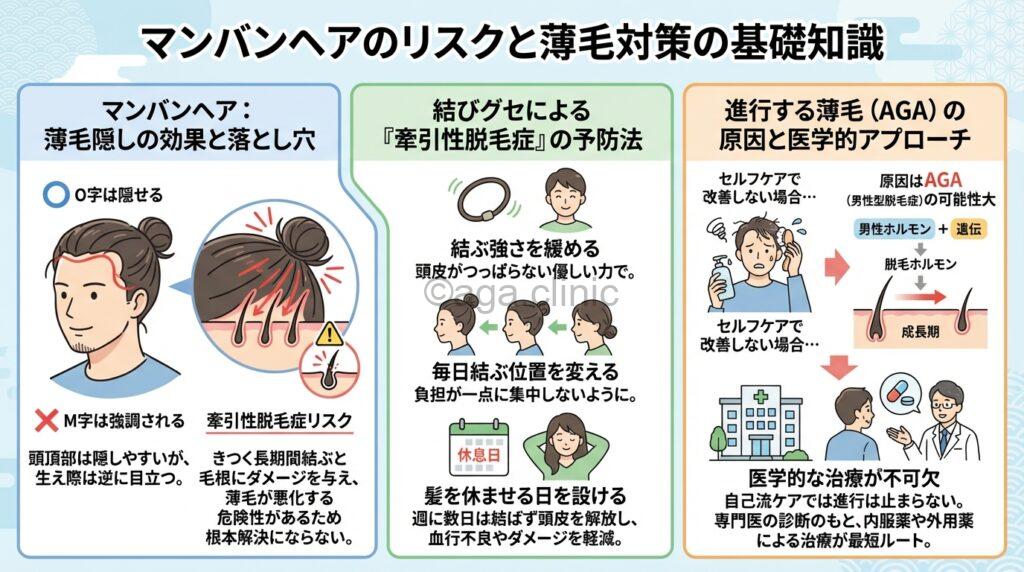

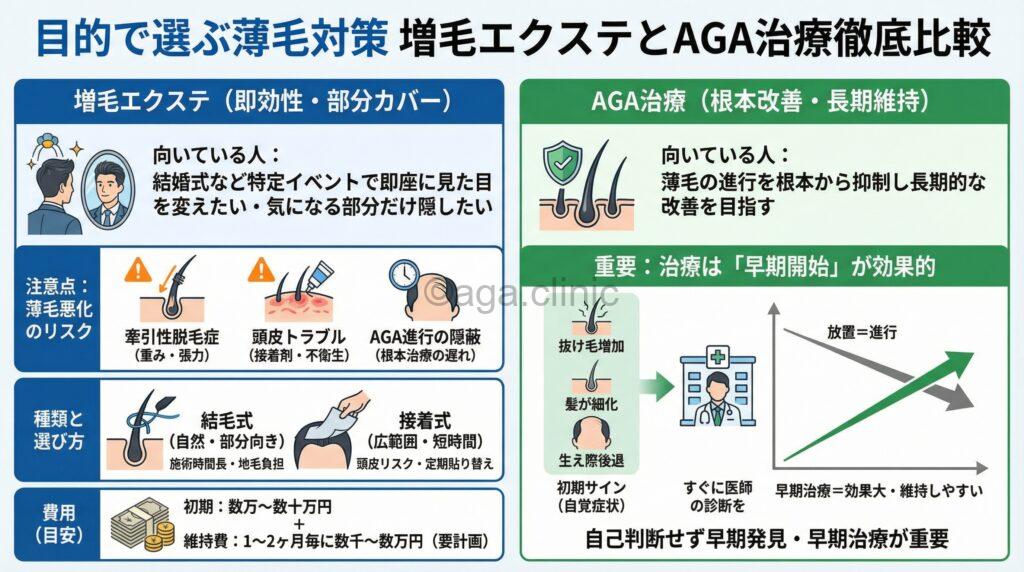

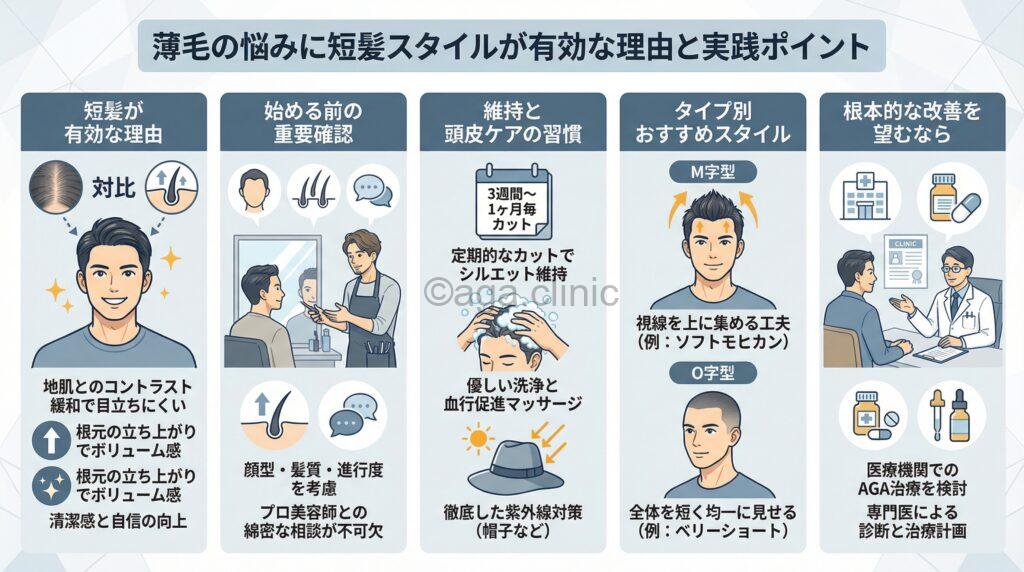

AGAは、額の生え際が後退する「M字型」や、頭頂部が薄くなる「O字型」、あるいはその両方が進行する「U字型」など、特徴的な進行パターンを示すことが多いです。

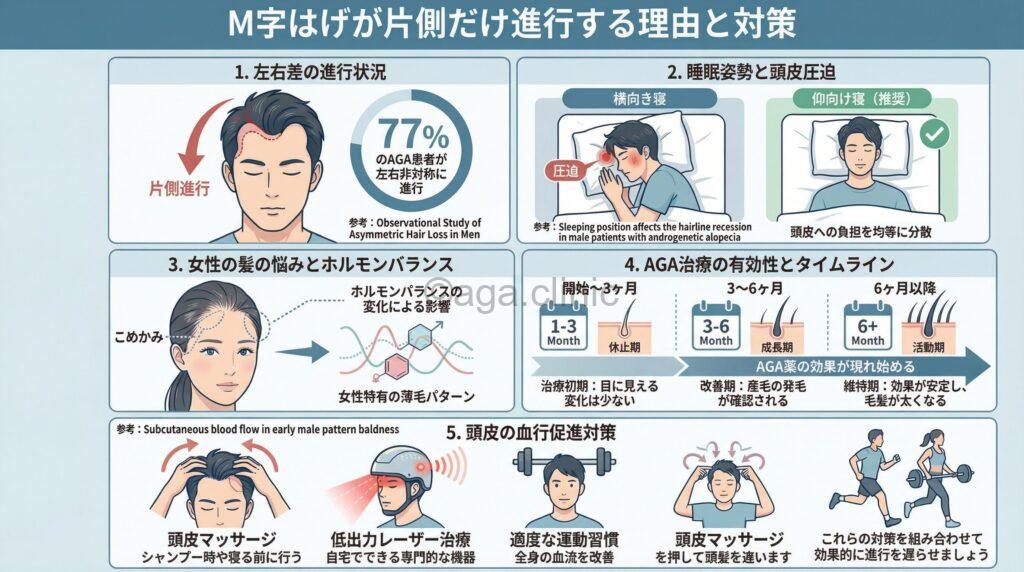

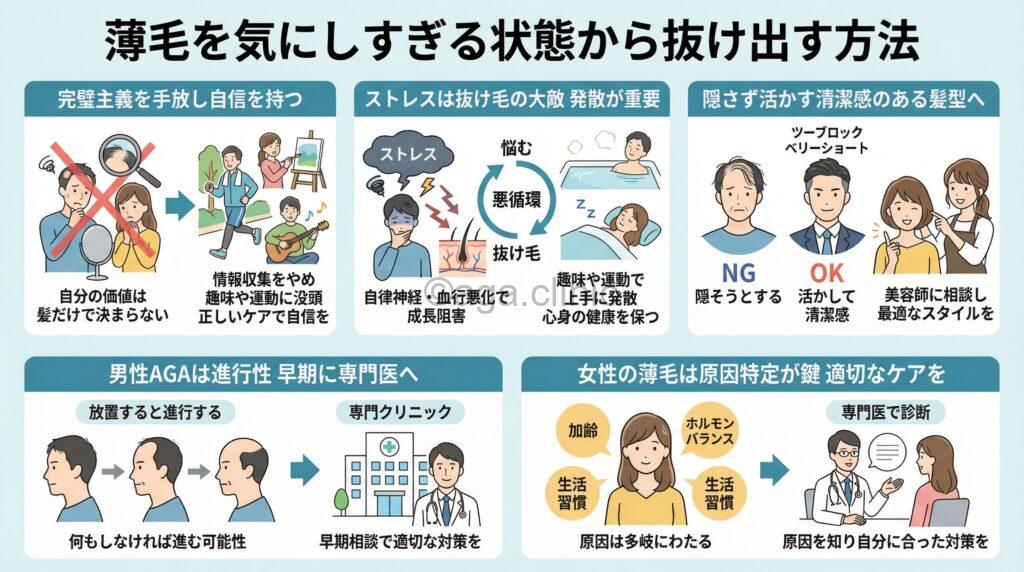

重要なのは、AGAは進行性であるということです。

放置しておくと、薄毛は徐々に進行していくため、気になる場合は早めの対策が望ましいです。

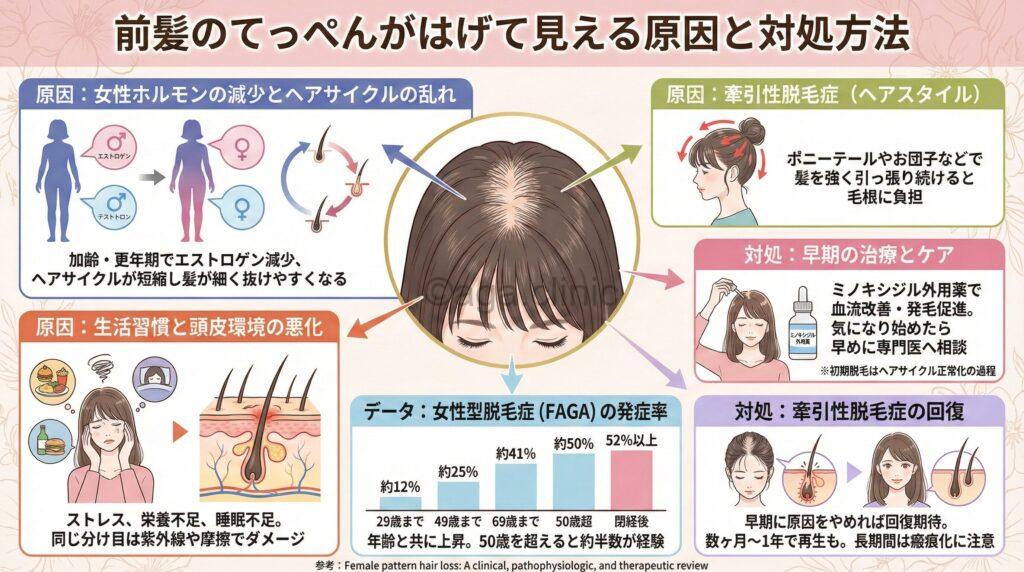

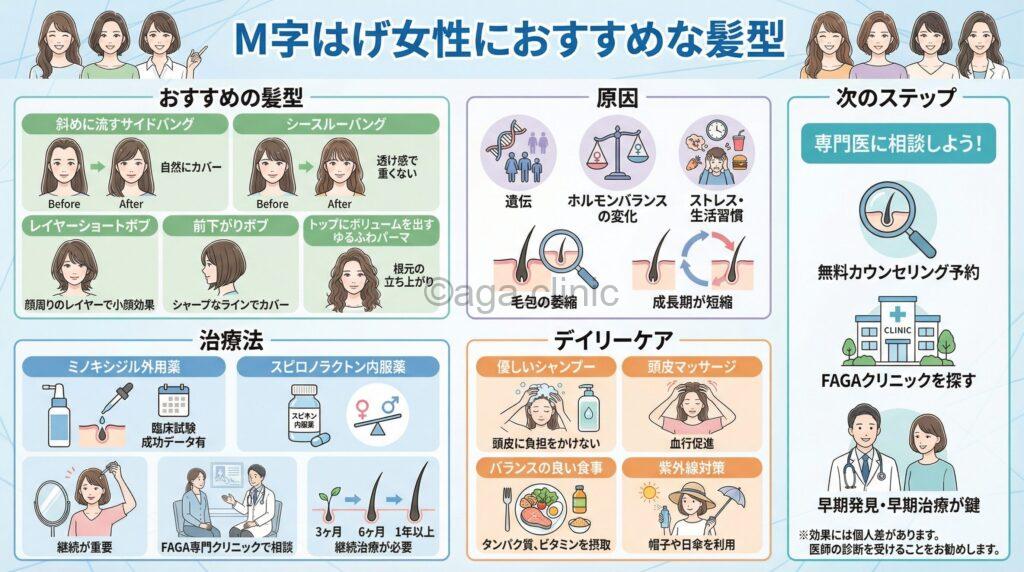

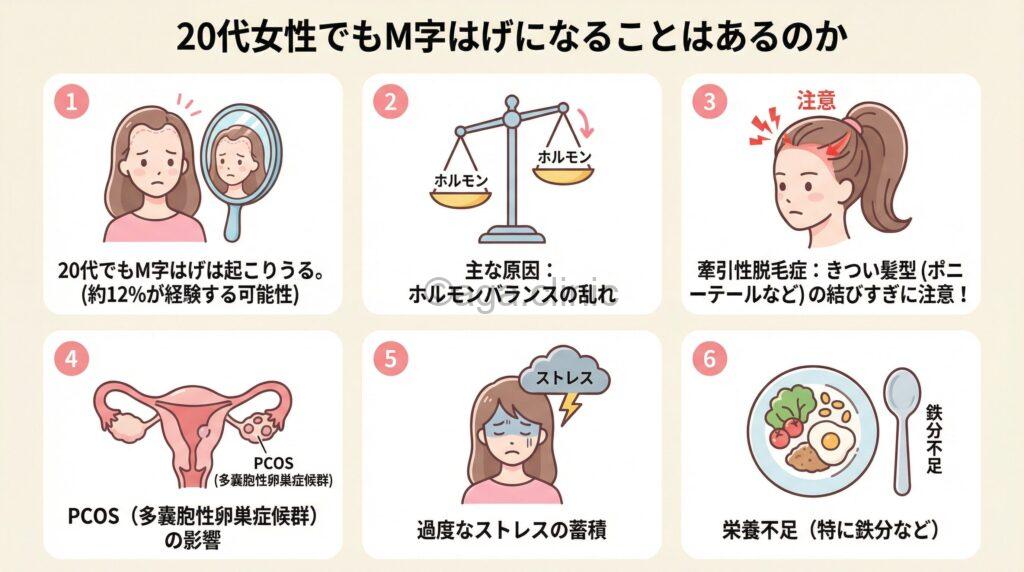

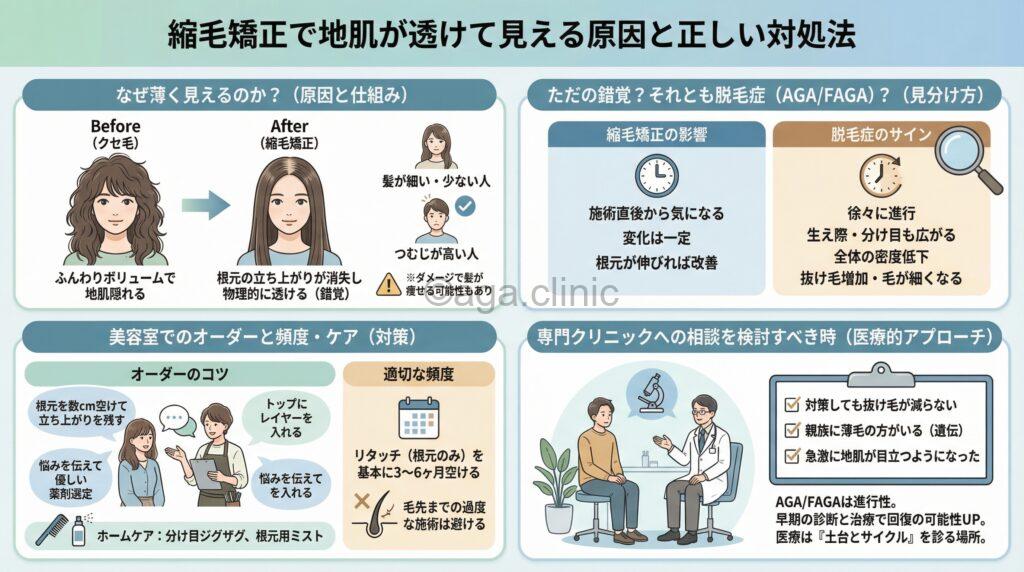

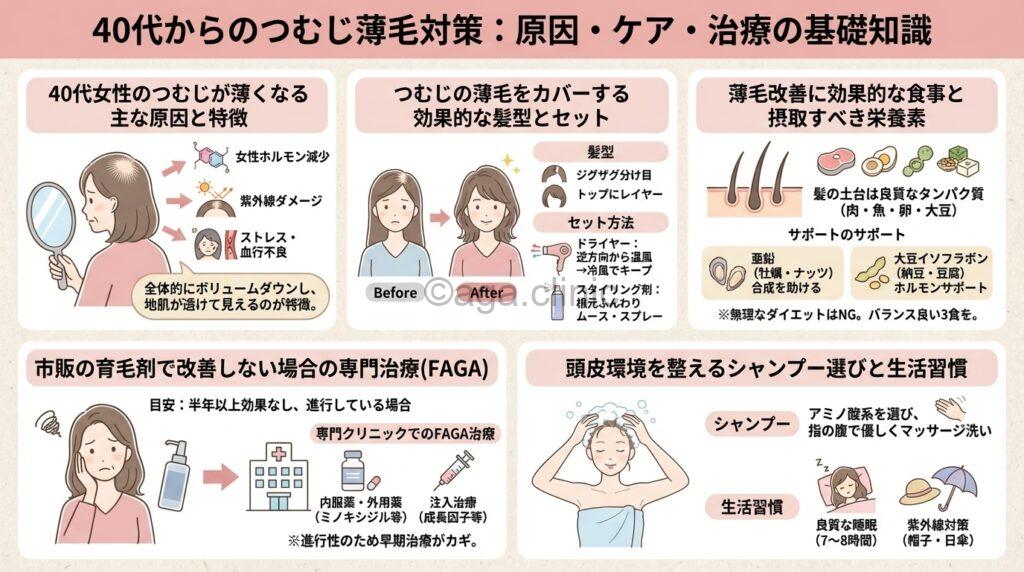

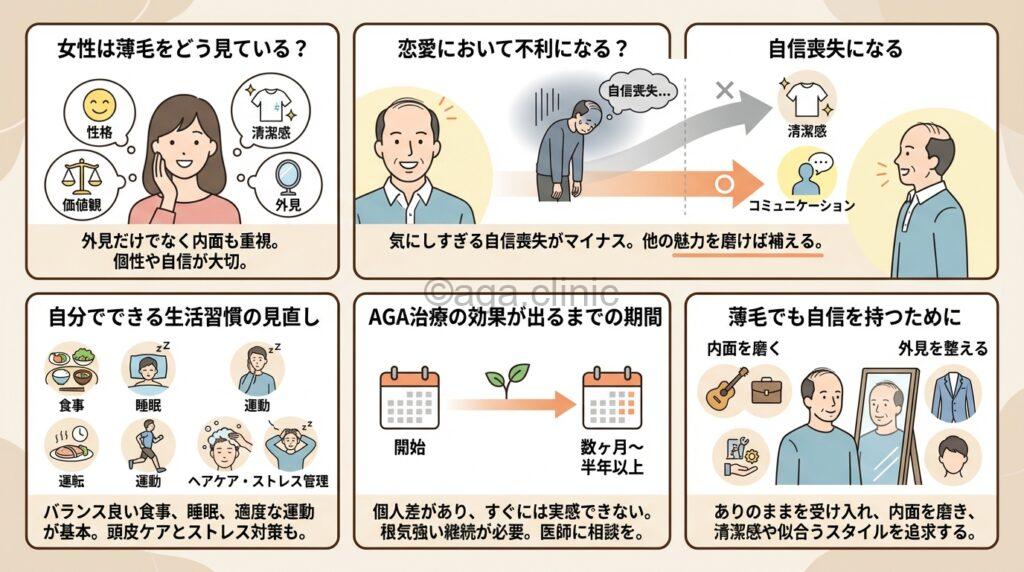

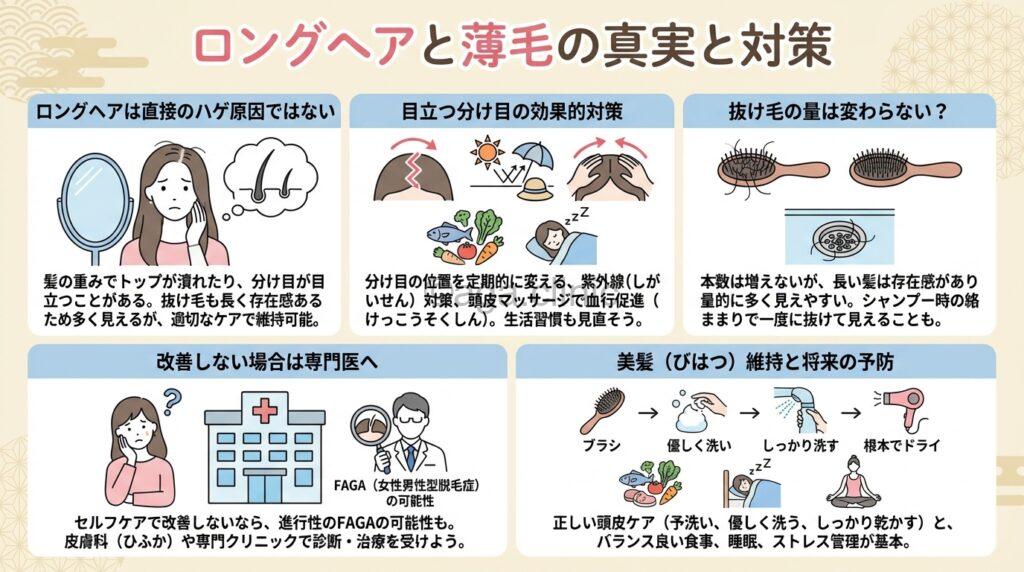

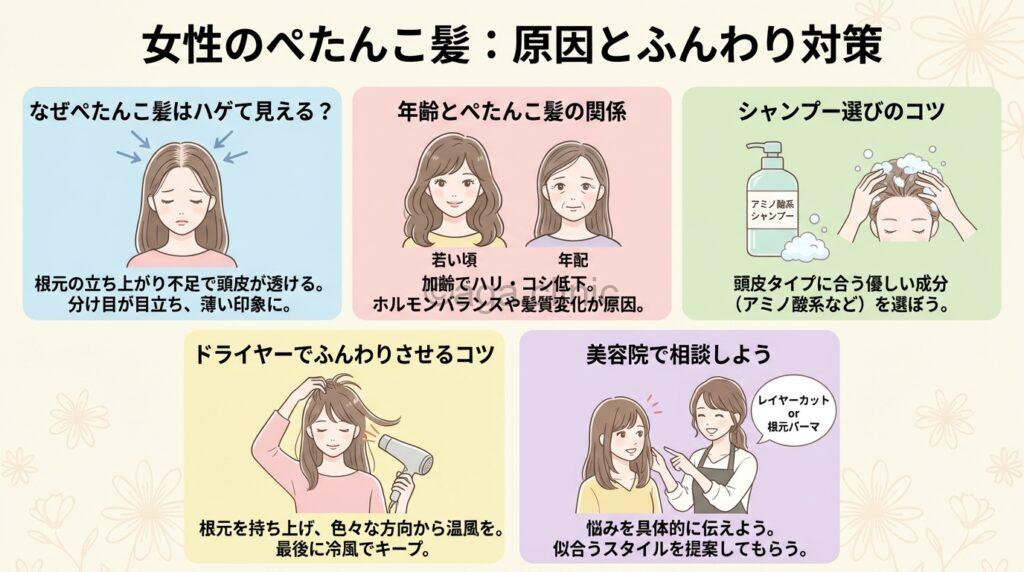

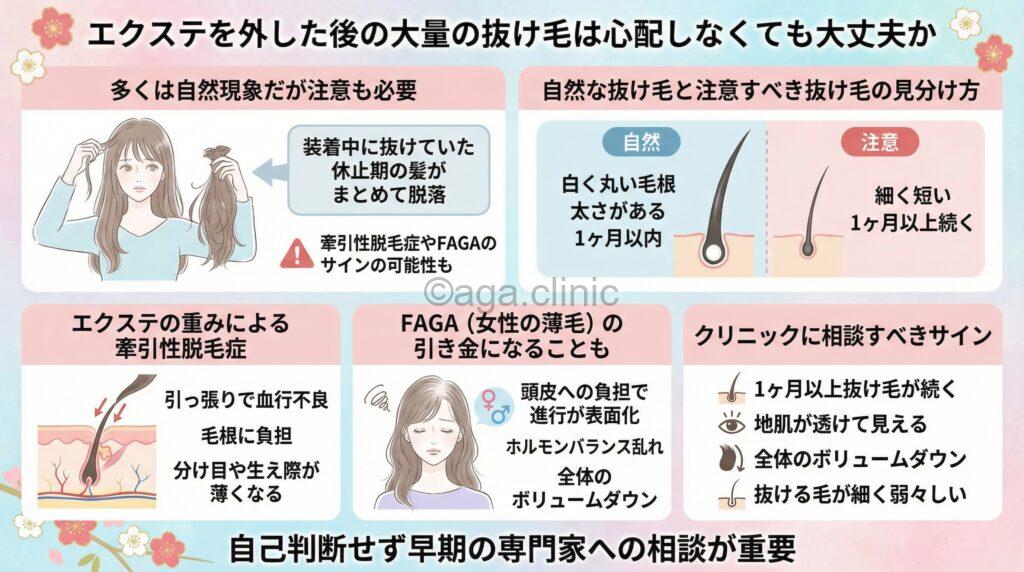

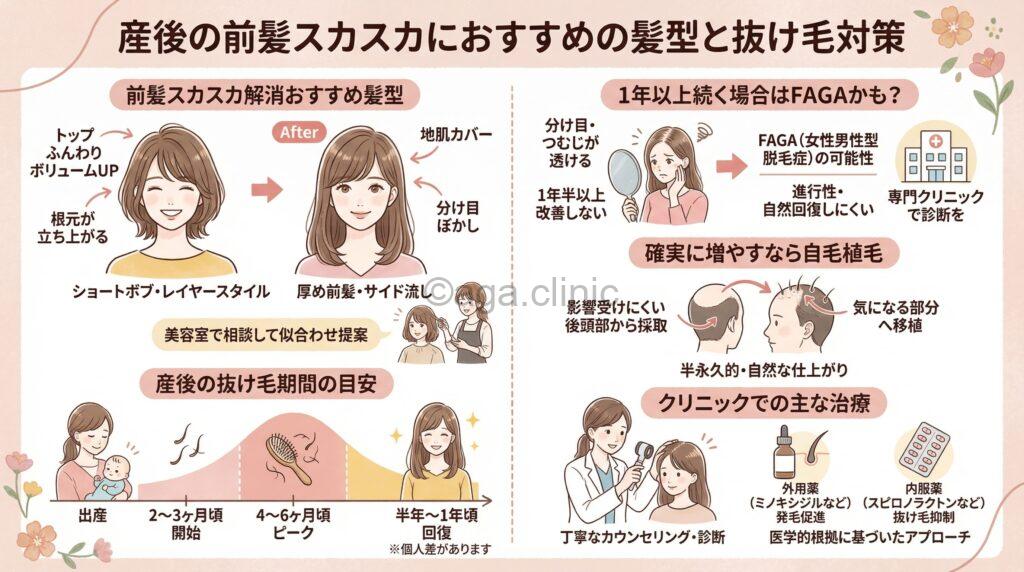

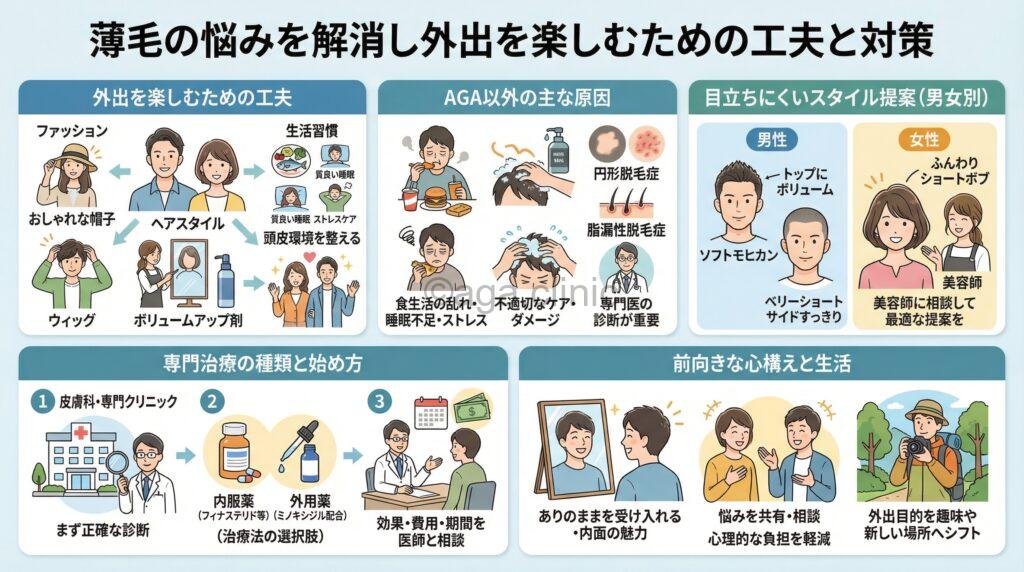

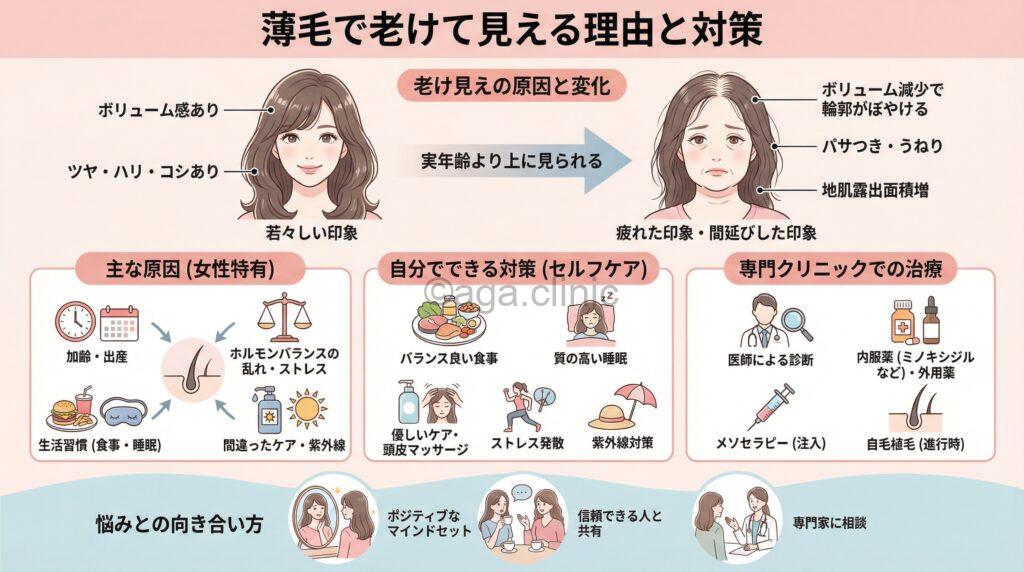

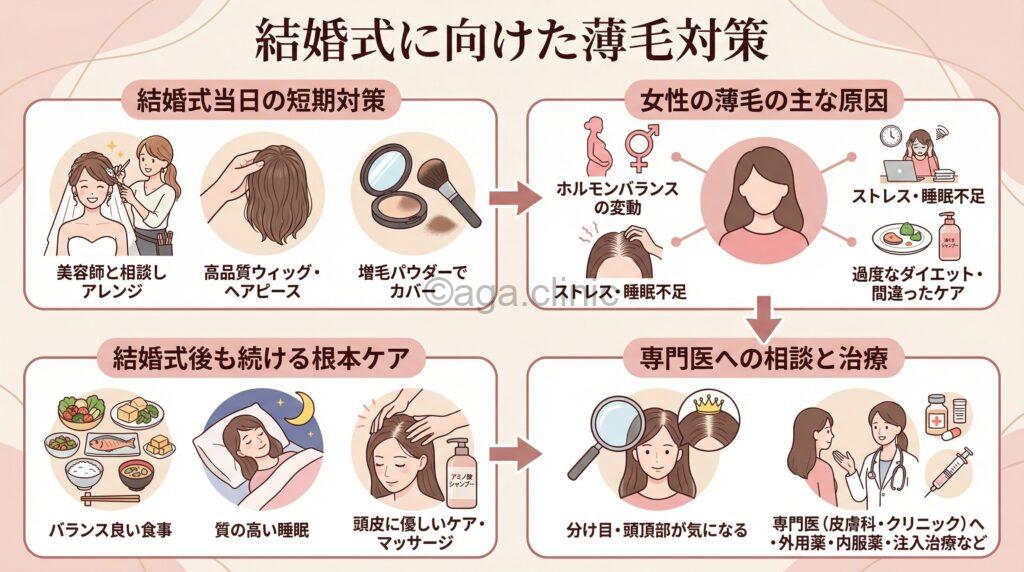

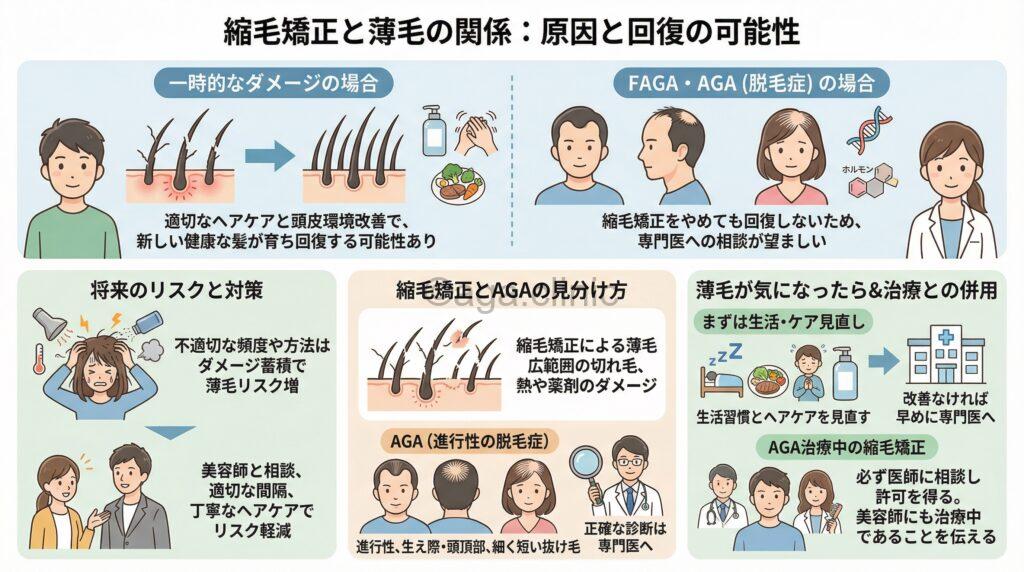

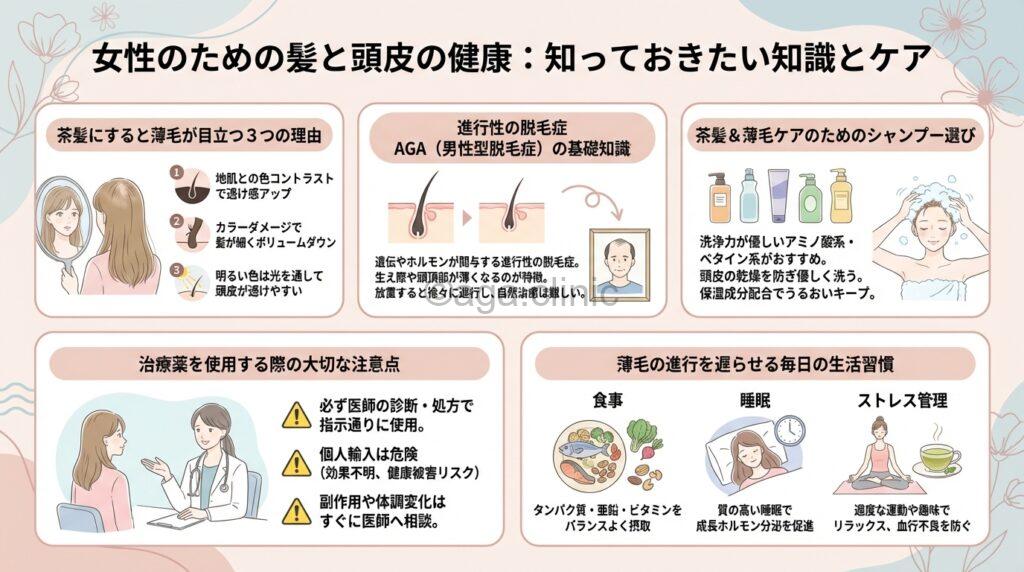

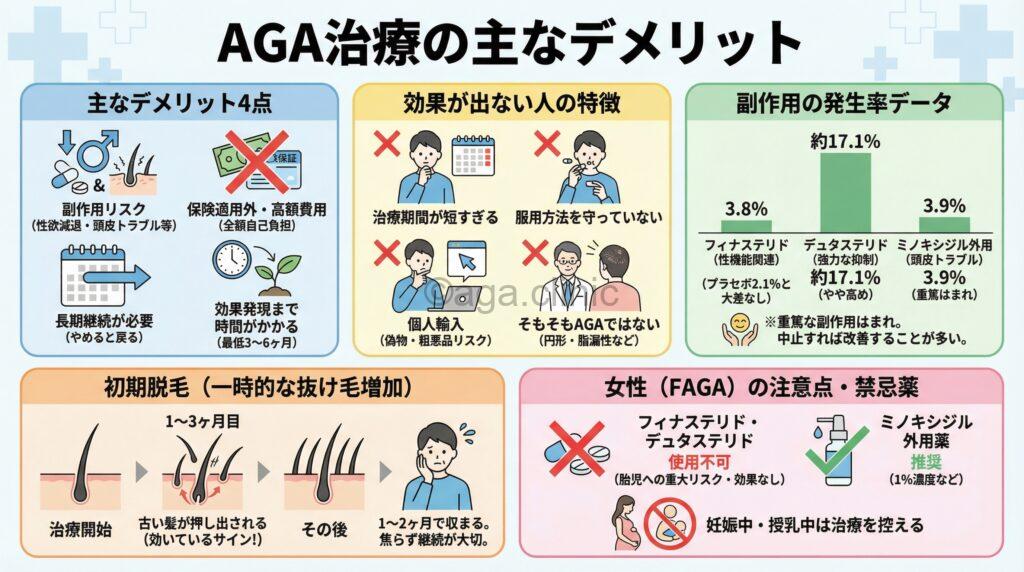

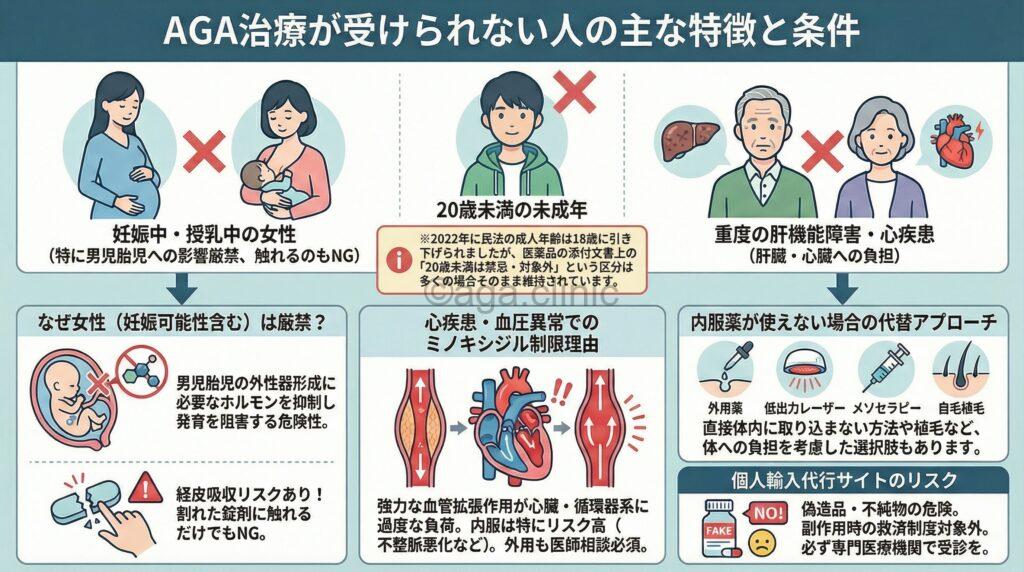

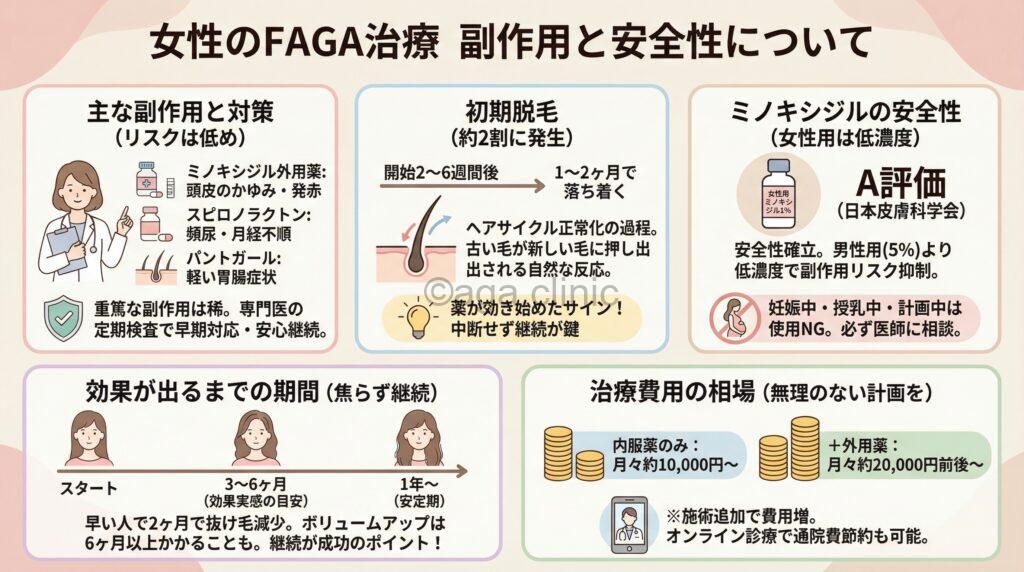

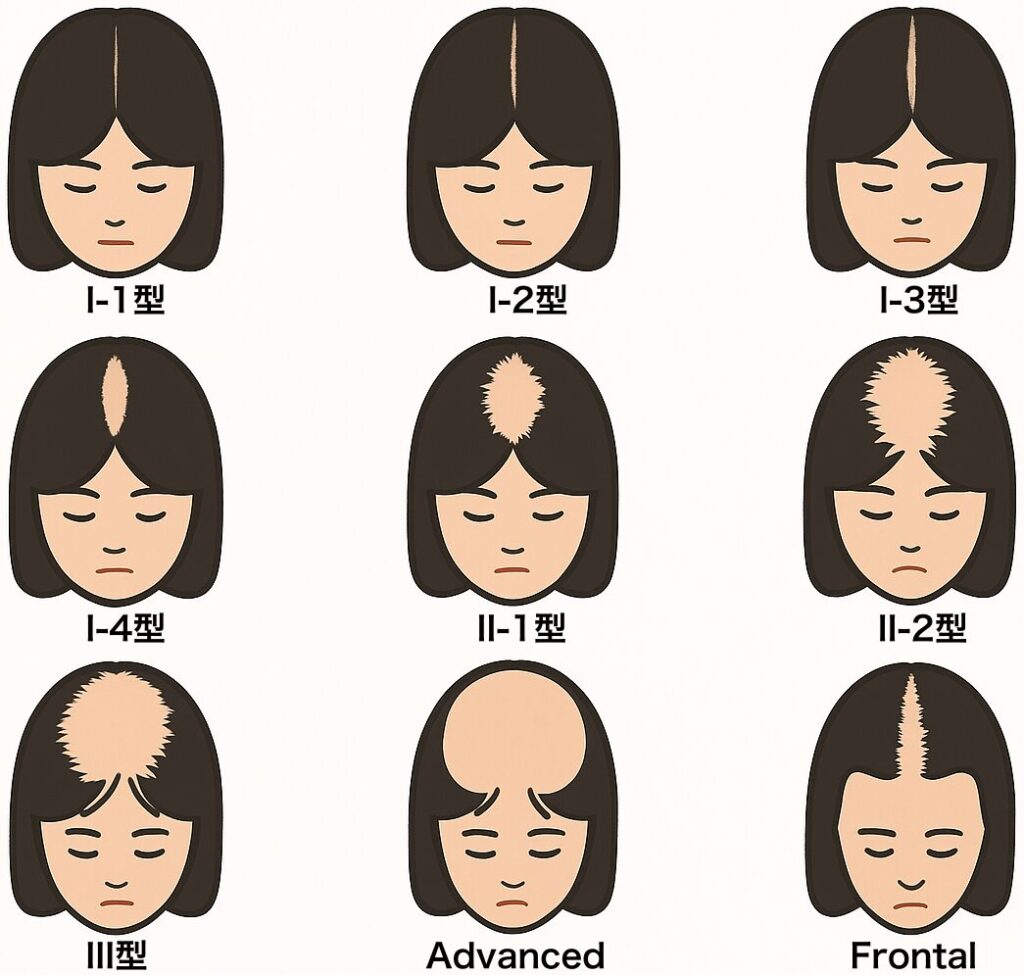

FAGA(女性男性型脱毛症)やびまん性脱毛症など女性の薄毛

薄毛は男性だけの悩みではありません。

女性にも薄毛の悩みはあり、その原因も様々です。

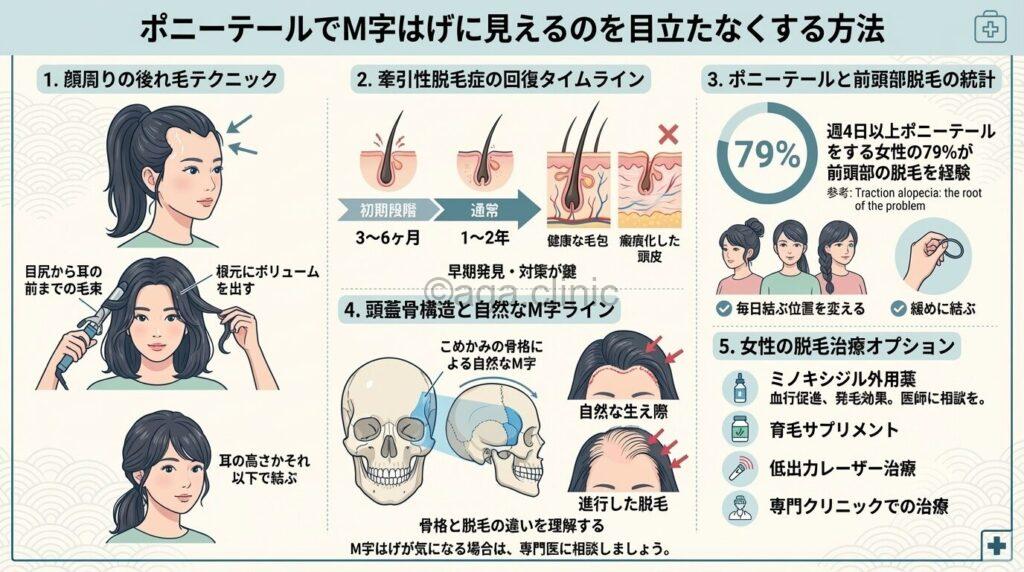

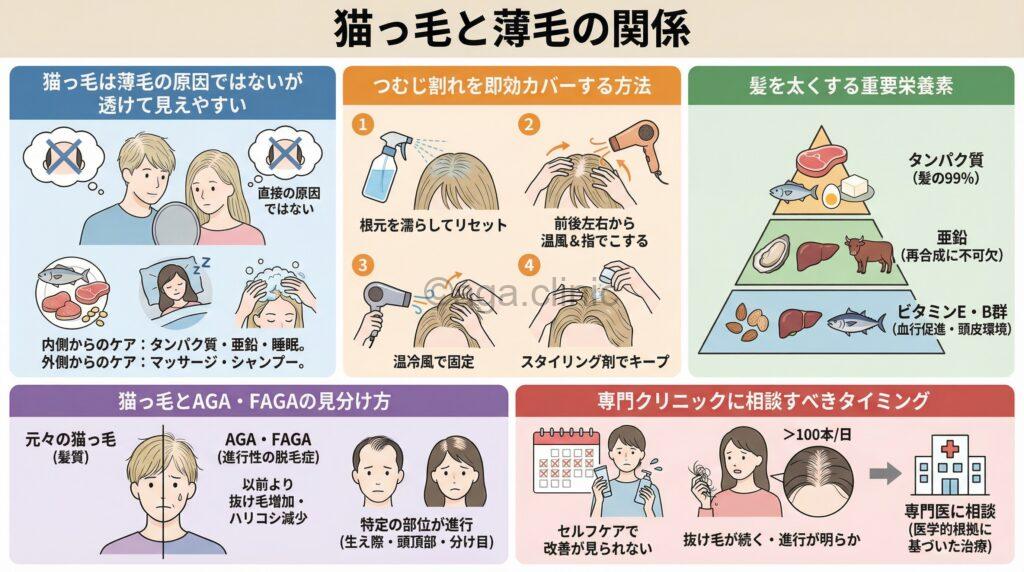

「FAGA(Female Androgenetic Alopecia:女性男性型脱毛症)」は、男性のAGAと同様にホルモンの影響が関与していると考えられていますが、男性のように局所的に薄くなるのではなく、頭部全体の髪が薄くなる「びまん性」の症状を示すことが多いのが特徴です。

また、女性の場合は、妊娠・出産に伴うホルモンバランスの急激な変化や、更年期における女性ホルモンの減少などが、抜け毛や薄毛の原因となることがあります。

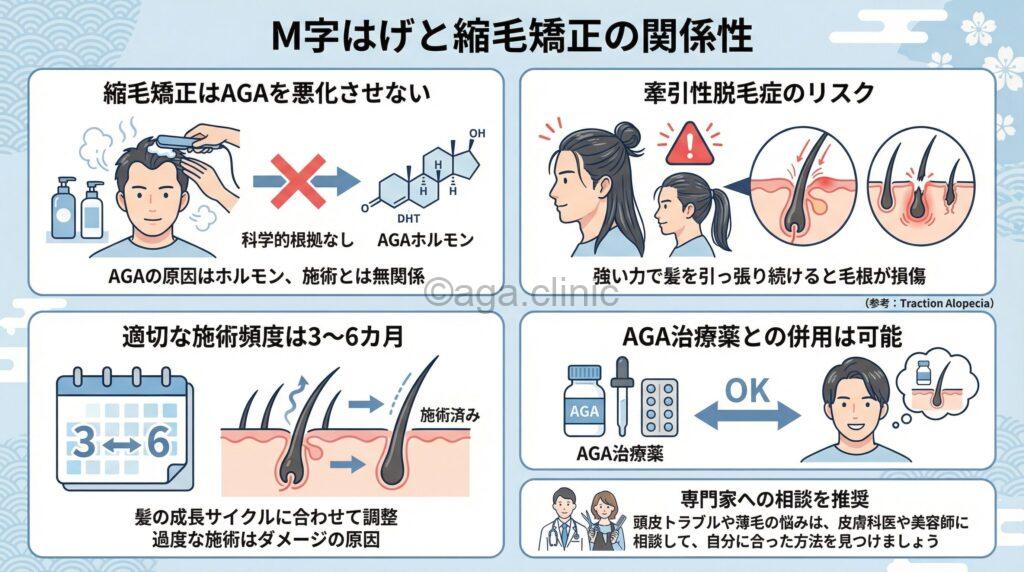

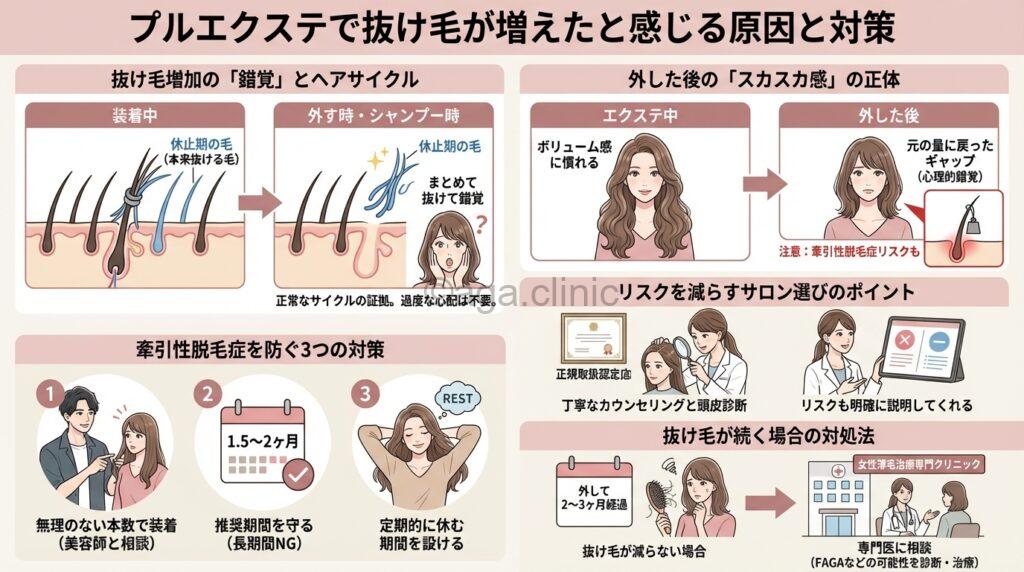

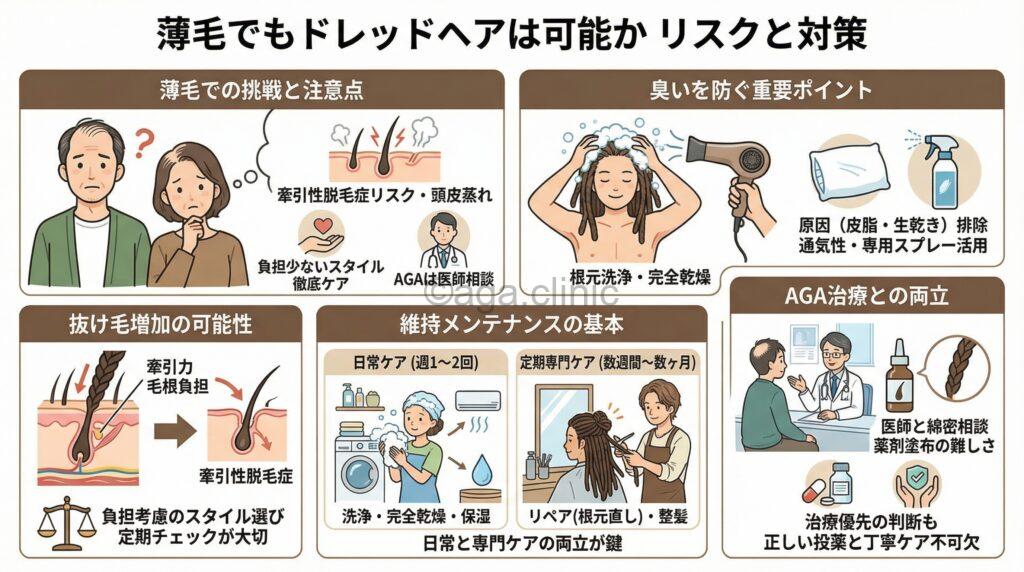

「産後脱毛症」や「牽引性脱毛症(髪を強く引っ張る髪型が原因)」なども女性に見られる脱毛症の一種です。

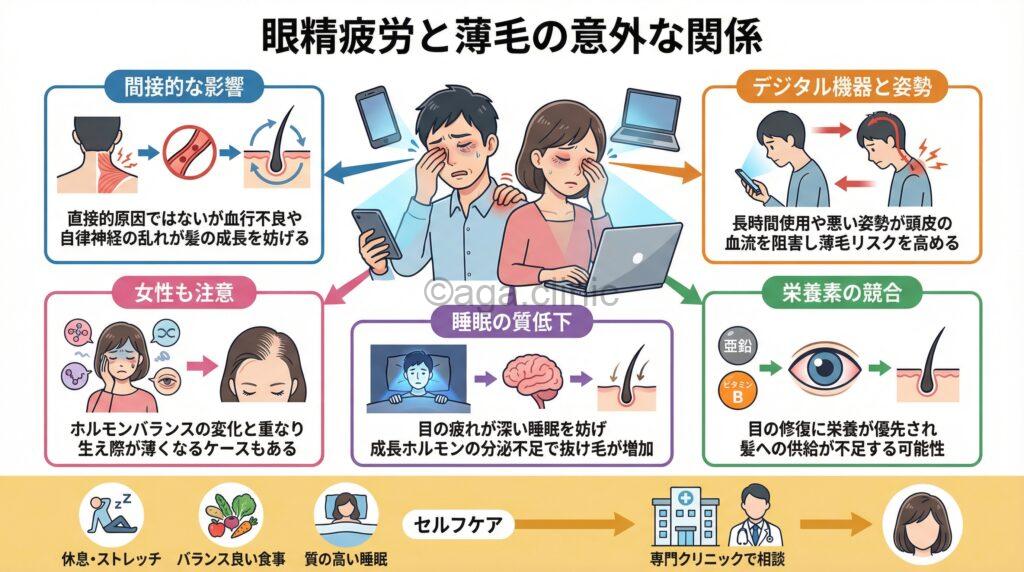

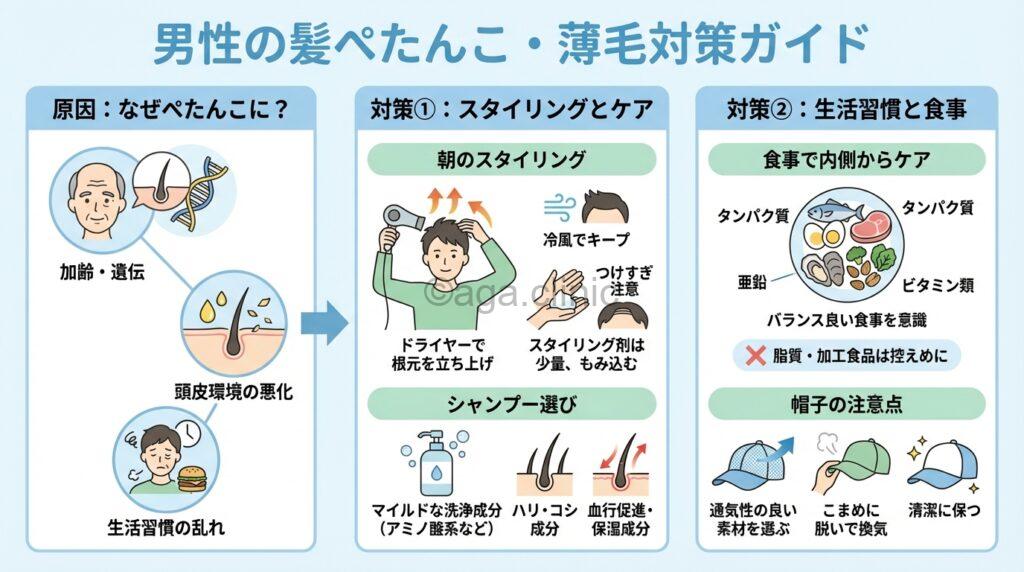

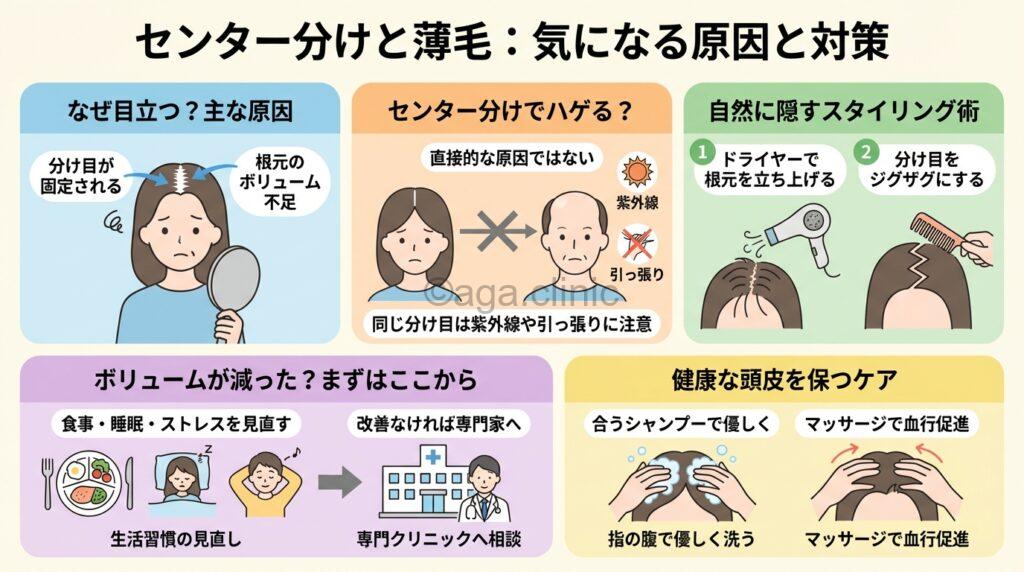

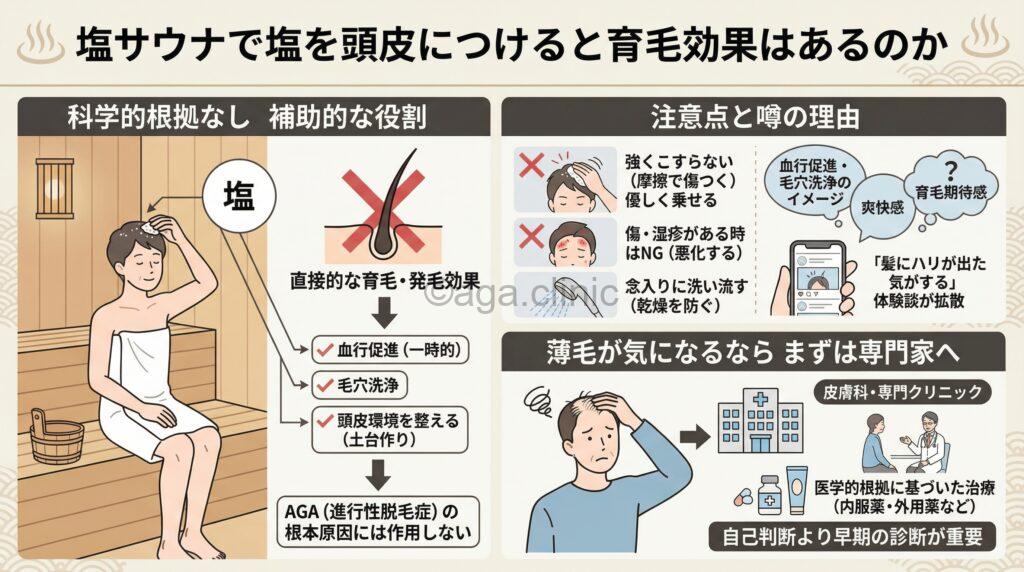

生活習慣の乱れ

不規則な生活習慣も、頭皮環境や髪の成長に悪影響を与える可能性があります。

- 栄養バランスの偏った食事:髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、タンパク質の摂取不足は髪の成長に影響します。また、亜鉛やビタミン類(特にビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE)なども、健康な髪を維持するために不可欠な栄養素です。

- 睡眠不足:髪の成長には、睡眠中に分泌される「成長ホルモン」が深く関わっています。睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が低下し、髪の成長が妨げられる可能性があります。

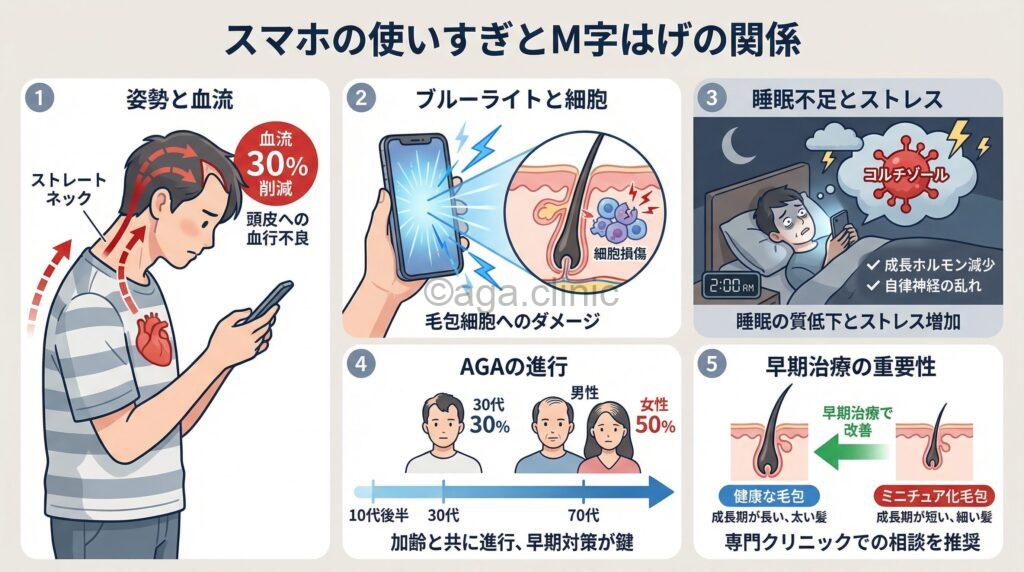

- ストレス:過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こすことがあります。また、ストレスはホルモンバランスにも影響を与えるため、間接的に抜け毛を誘発する可能性があります。

- 喫煙・過度な飲酒:喫煙は血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させます。また、タバコに含まれる有害物質は、髪の成長に必要な栄養素の吸収を妨げることもあります。過度な飲酒も、肝臓での栄養素の代謝に影響を与えたり、睡眠の質を低下させたりする可能性があります。

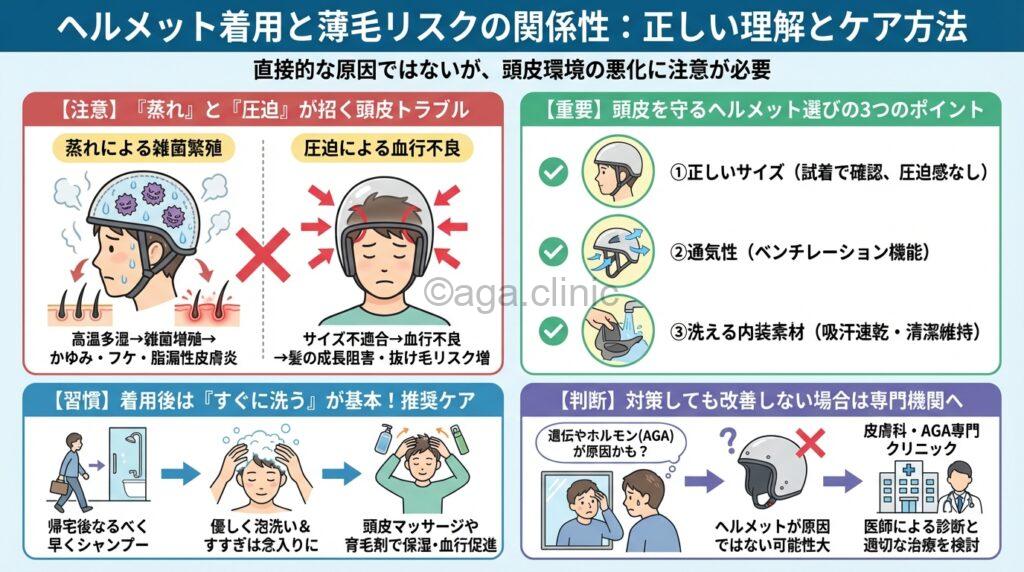

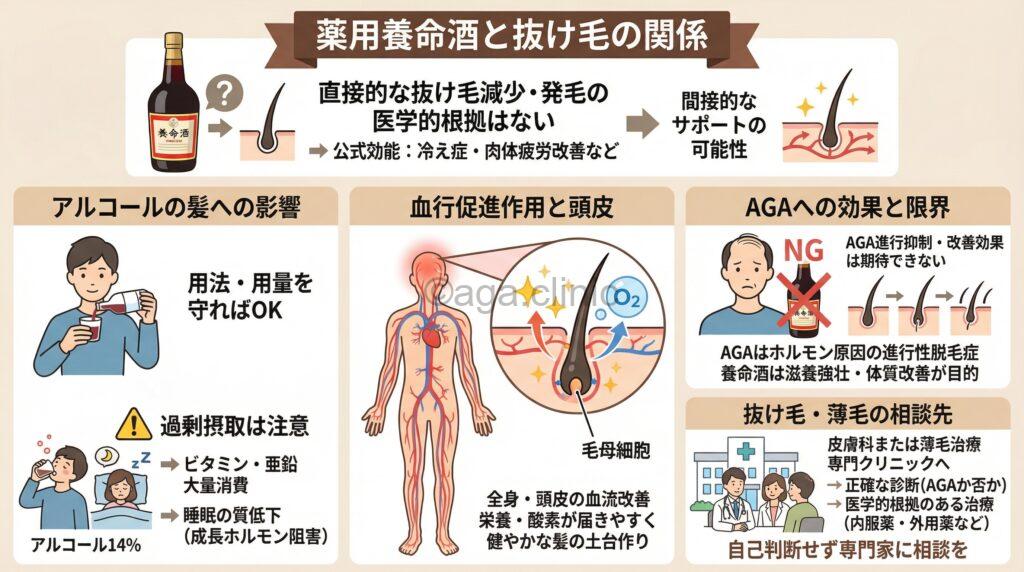

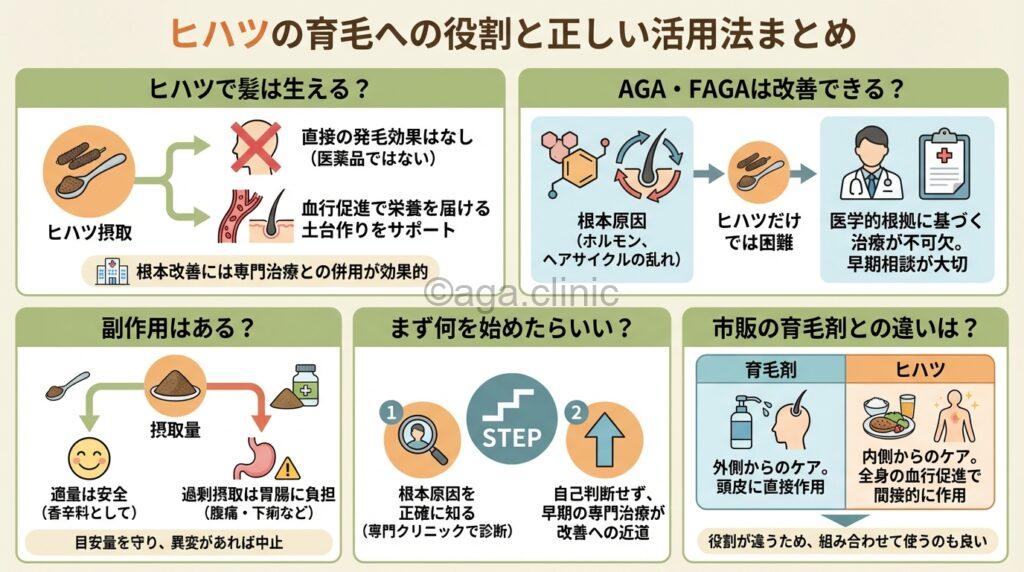

頭皮の血行不良

髪の毛は、毛根にある毛母細胞が分裂・増殖することで成長します。

毛母細胞が活発に働くためには、血液を通じて十分な栄養素と酸素が供給される必要があります。

そのため、頭皮の血行不良は、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなることを意味し、薄毛や抜け毛の原因となり得ます。

運動不足、冷え性、長時間のデスクワークによる肩こりや首こりなども、頭皮の血行不良に繋がる可能性があります。

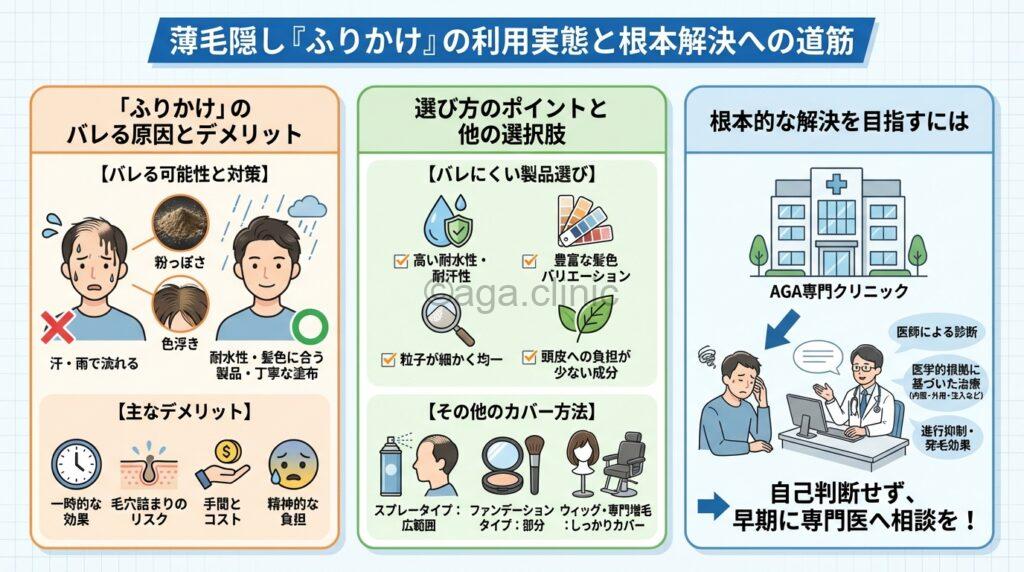

間違ったヘアケアや頭皮への負担

日常的なヘアケア習慣や、頭皮への物理的な負担も、薄毛や抜け毛に影響を与えることがあります。

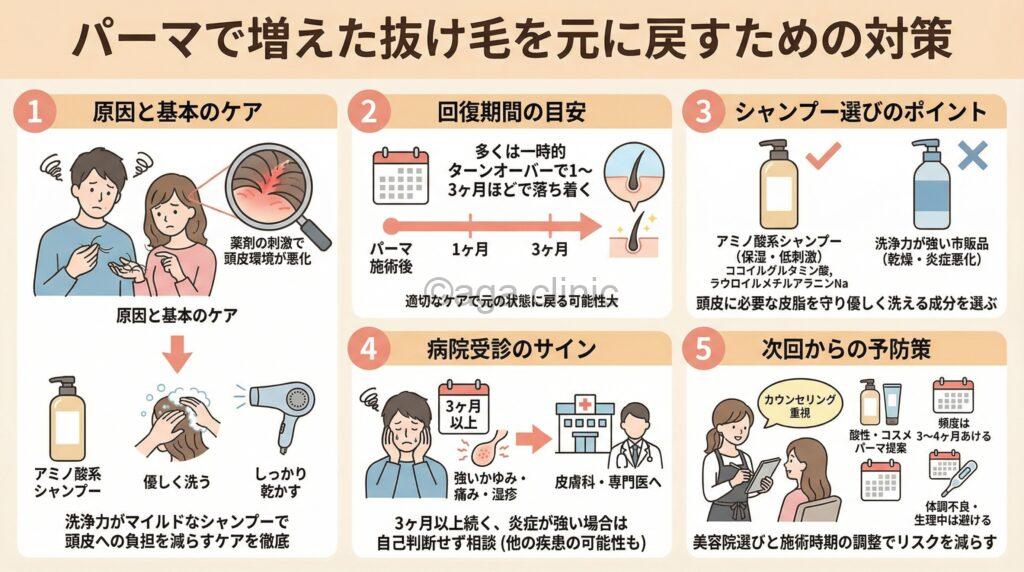

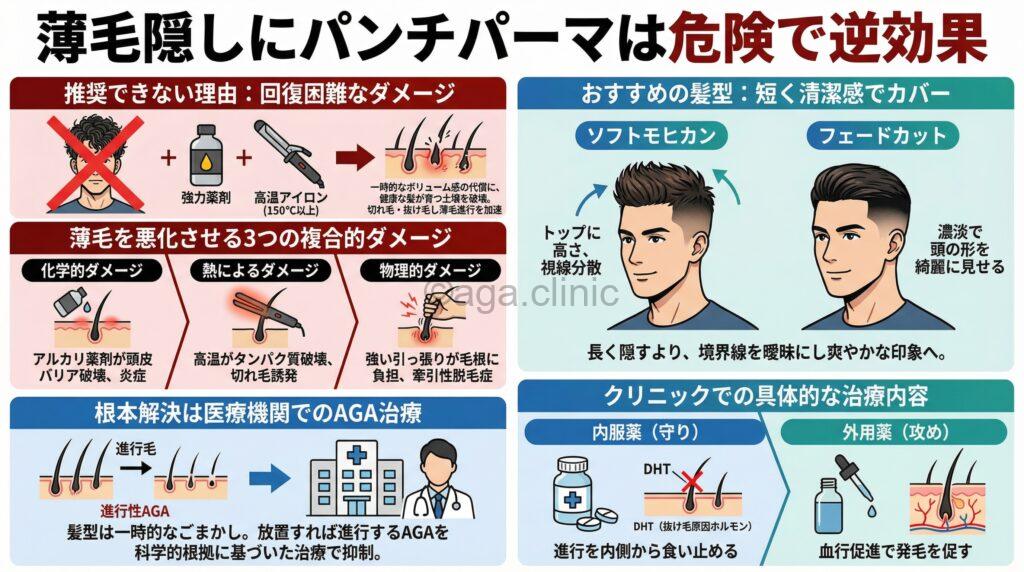

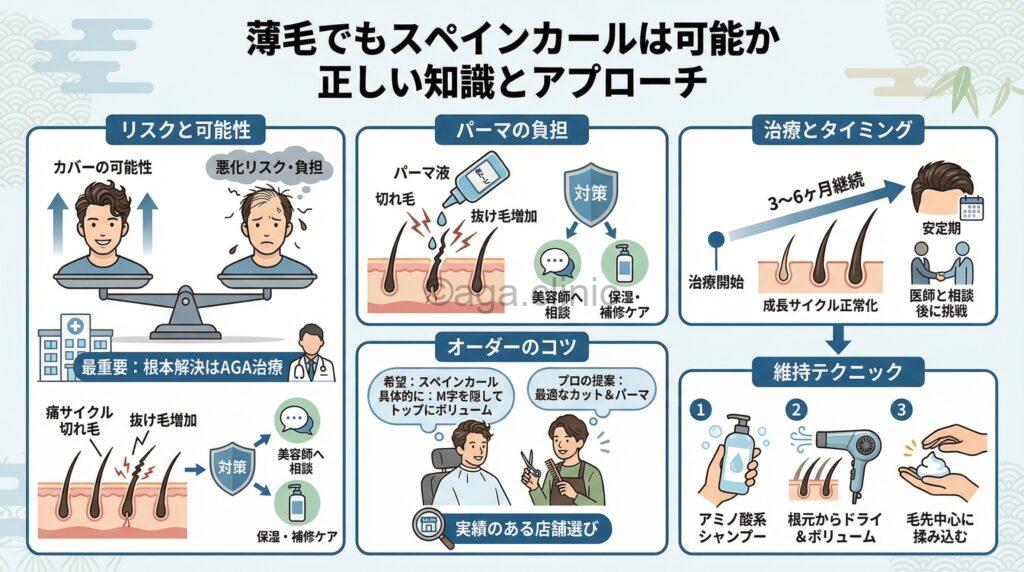

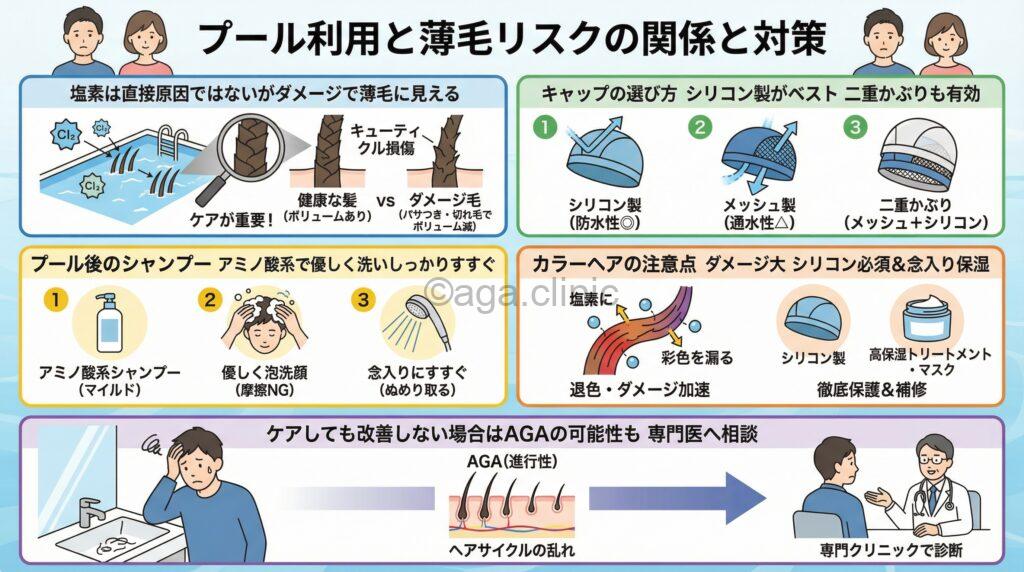

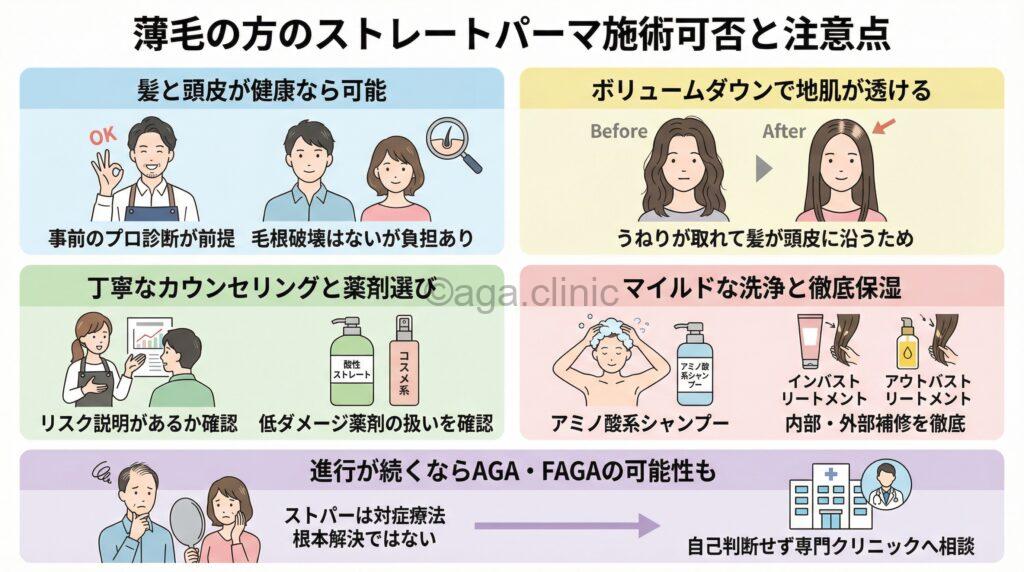

- 頻繁なパーマやカラーリング:薬剤による化学的な刺激が頭皮や髪にダメージを与え、切れ毛や抜け毛の原因となることがあります。

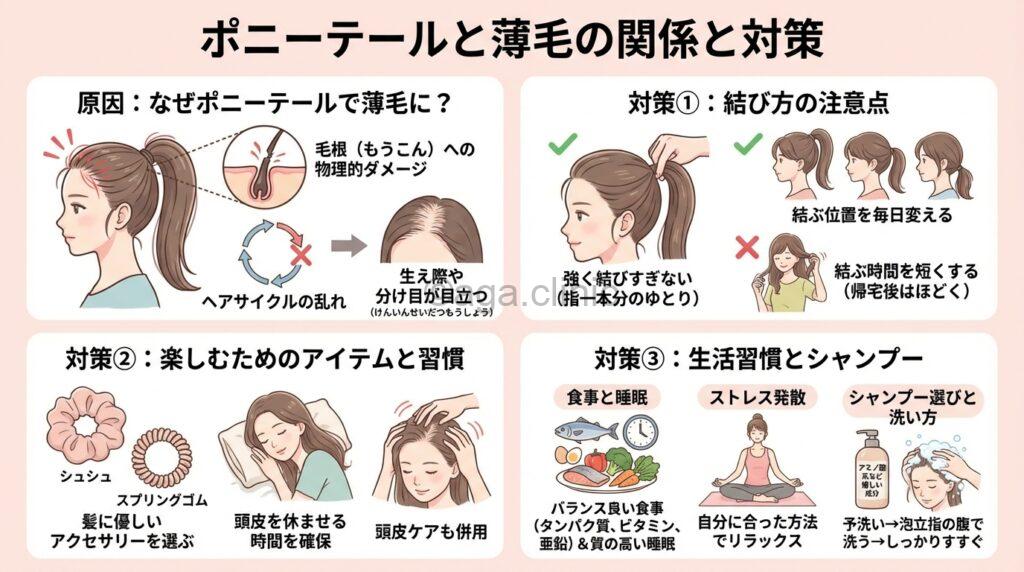

- きつく髪を縛るヘアスタイル:ポニーテールや三つ編みなどで、常に髪を強く引っ張っていると、毛根に負担がかかり、「牽引性脱毛症」を引き起こすことがあります。

- 長時間の帽子の着用による蒸れ:帽子やヘルメットを長時間着用することで頭皮が蒸れると、雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮トラブルの原因となることがあります。

その他の疾患や薬の影響

上記以外にも、薄毛の原因となる可能性のあるものとして、以下のようなものが挙げられます。

- 甲状腺機能障害:甲状腺ホルモンの異常は、ヘアサイクルに影響を与え、脱毛を引き起こすことがあります。

- 自己免疫疾患:円形脱毛症は、免疫システムが誤って自身の毛根を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種と考えられています。

- 特定の薬剤の副作用:一部の医薬品には、副作用として脱毛を引き起こすものがあります。

このように、薄毛の原因はシャンプーだけではなく、非常に多岐にわたります。

もし薄毛が気になる場合は、どの要因が影響しているのかを正しく見極めることが、適切な対策への第一歩となります。

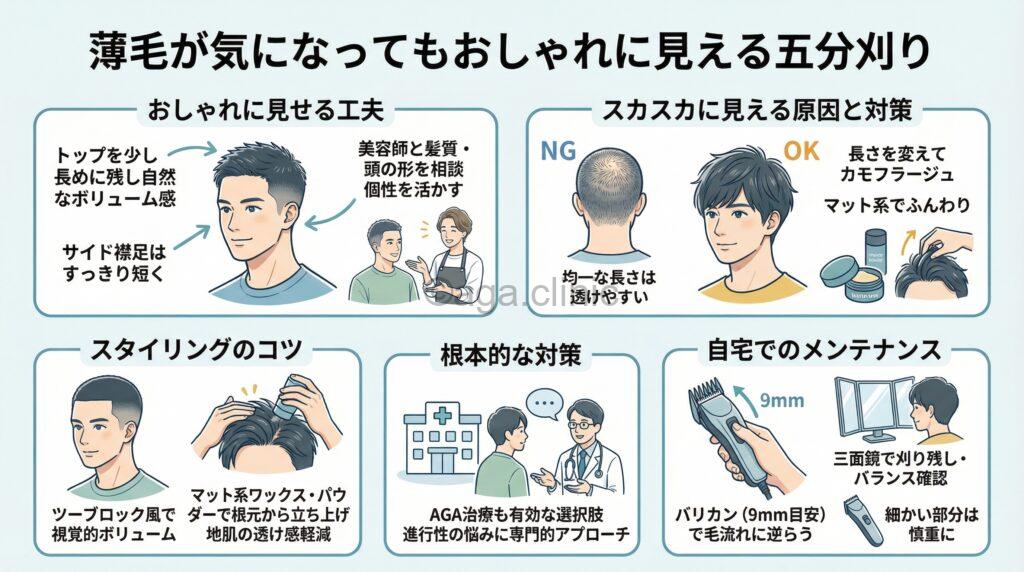

健やかな頭皮環境を育む!正しいシャンプーの選び方と実践方法

シャンプーがハゲの直接原因ではないとはいえ、健やかな頭皮環境を維持し、美しい髪を育むためには、自分に合ったシャンプーを選び、正しい方法で洗髪することが非常に重要。

ここでは、その具体的なポイントを解説します。

自分の頭皮タイプを知ろう(乾燥肌、脂性肌、混合肌、敏感肌)

シャンプー選びの第一歩は、自分の頭皮タイプを正しく理解することです。

主な頭皮タイプには以下のようなものがあります。

- 乾燥肌:頭皮がカサカサしやすく、フケ(特に乾いた細かいフケ)が出やすい。かゆみを感じることもある。

- 脂性肌(オイリー肌):頭皮がベタつきやすく、髪がすぐに脂っぽくなる。毛穴が詰まりやすく、ニキビのようなものができることもある。フケ(湿った大きめのフケ)も出やすい。

- 混合肌:額や頭頂部は脂っぽいのに、生え際や側頭部は乾燥しているなど、部分によって皮脂量が異なるタイプ。

- 敏感肌:わずかな刺激にも反応しやすく、かゆみ、赤み、ヒリヒリ感などが出やすい。特定の成分でトラブルを起こしやすい。

セルフチェックの方法としては、洗髪後数時間経過した頭皮の状態を観察したり、あぶらとり紙を頭皮に軽く押し当てて皮脂の付着具合を確認したりする方法があります。

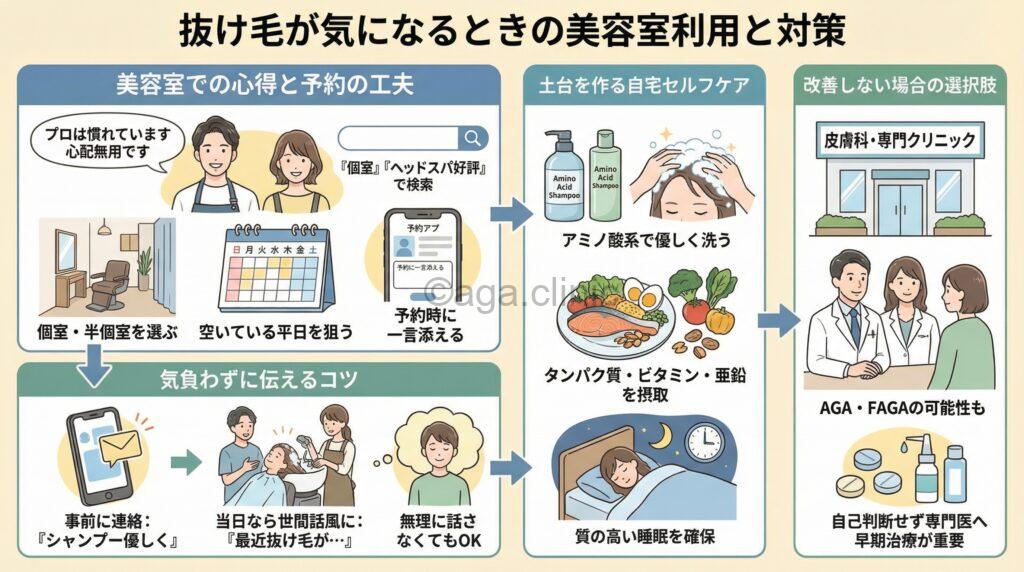

自分の頭皮タイプがよくわからない場合は、美容師や皮膚科医に相談してみるのも良いでしょう。

頭皮タイプ別・目的別シャンプーの選び方のポイント

自分の頭皮タイプがわかったら、それに合ったシャンプーを選びましょう。

シャンプーの洗浄成分や配合されている成分に注目することがポイントです。

洗浄成分(界面活性剤)の種類と特徴

- アミノ酸系(例:ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNaなど):マイルドな洗浄力で、頭皮への刺激が少ないのが特徴です。保湿性も高く、乾燥肌や敏感肌の方におすすめです。泡立ちは比較的穏やかです。

- ベタイン系(例:コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタインなど):アミノ酸系と同様に低刺激で、ベビーシャンプーにも使われることがあります。他の洗浄成分と組み合わせて使われることが多いです。

- タウリン系(例:ラウロイルメチルタウリンNaなど):アミノ酸系に近いマイルドさを持ちつつ、比較的さっぱりとした洗い上がりが特徴です。

- 石鹸系(例:石ケン素地、カリ石ケン素地など):天然由来の成分で、洗浄力はやや高めです。さっぱりとした洗い上がりを好む方や、脂性肌の方に向いていますが、髪がきしみやすい場合もあります。アルカリ性のため、弱酸性のリンスやコンディショナーで中和することが望ましいです。

- 高級アルコール系(硫酸系)(例:ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Naなど):洗浄力が高く、泡立ちが良いのが特徴です。脂性肌の方や、整髪料をしっかり落としたい方には適していますが、乾燥肌や敏感肌の方が毎日使うと刺激を感じる場合があります。

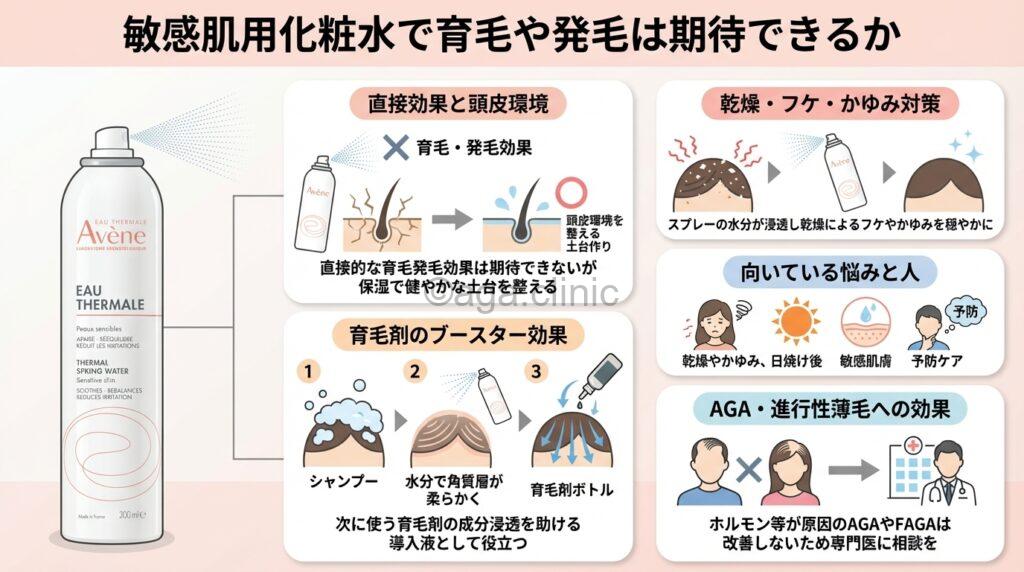

保湿成分、抗炎症成分など、配合成分にも注目

乾燥が気になる場合は、セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、グリセリンなどの保湿成分が配合されたものを選びましょう。

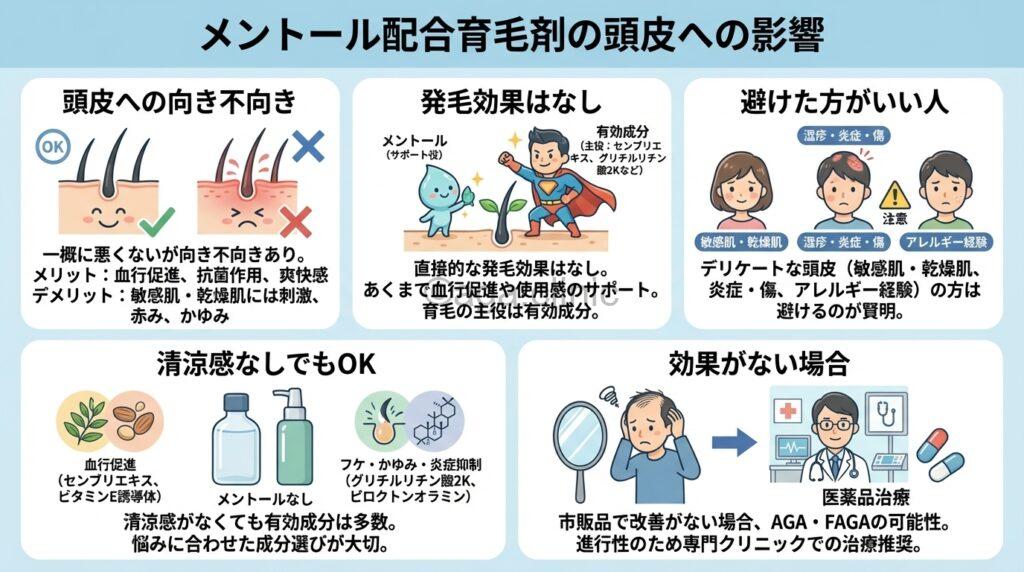

頭皮のかゆみや炎症が気になる場合は、グリチルリチン酸ジカリウム、アラントインなどの抗炎症成分が配合された薬用シャンプー(医薬部外品)も選択肢の一つです。

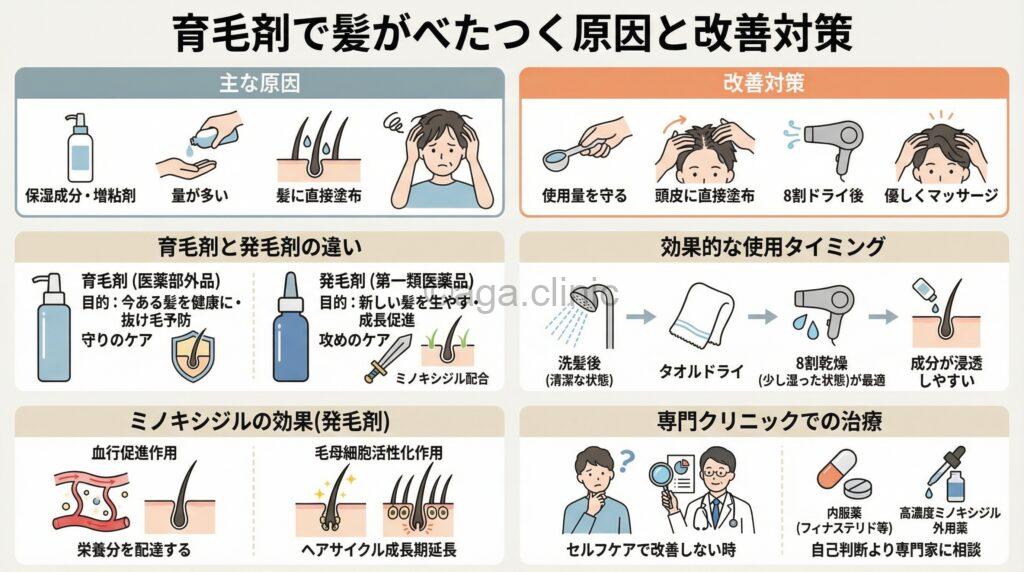

ノンシリコンシャンプーは選ぶべき?メリット・デメリット

ノンシリコンシャンプーは、シリコン(ジメチコン、シクロメチコンなど)が配合されていないシャンプーです。

メリットとしては、洗い上がりが軽やかになる、髪のボリュームが出やすいなどが挙げられます。

デメリットとしては、髪がきしみやすい、指通りが悪くなる場合があるなどです。

シリコンは髪をコーティングして保護する役割があり、必ずしも悪い成分ではありません。

髪質や仕上がりの好みによって選ぶと良いでしょう。

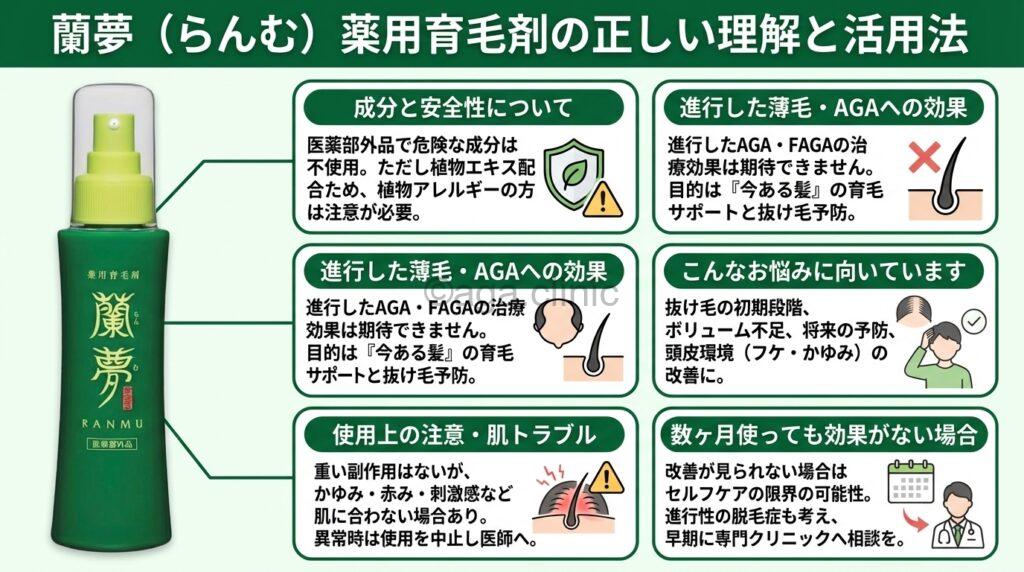

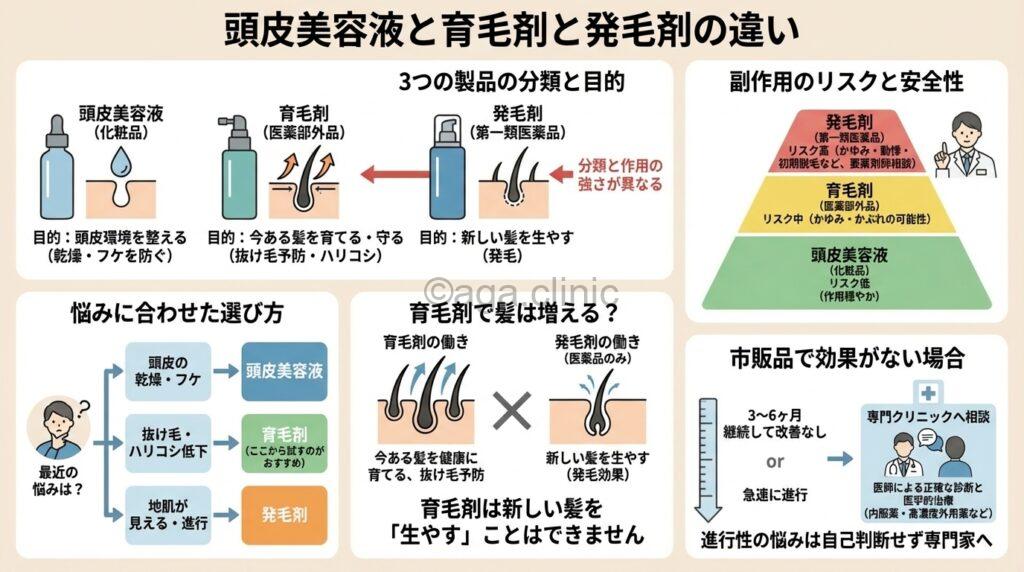

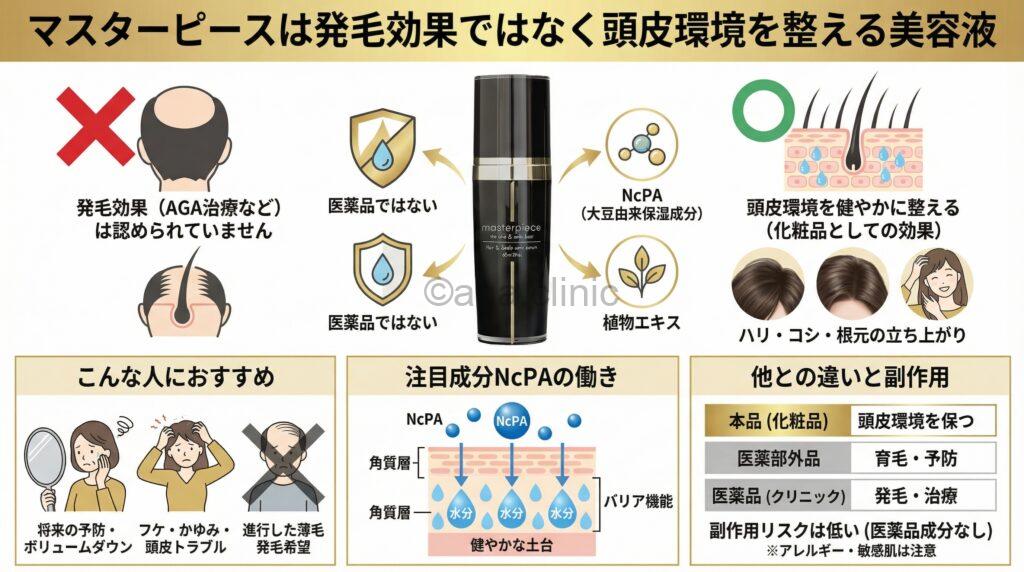

薬用シャンプー(育毛シャンプーとは異なる)の位置づけ

薬用シャンプーは、フケ・かゆみを防ぐ、殺菌する、抗炎症などの有効成分が配合された医薬部外品。

頭皮トラブルの予防や改善を目的としています。

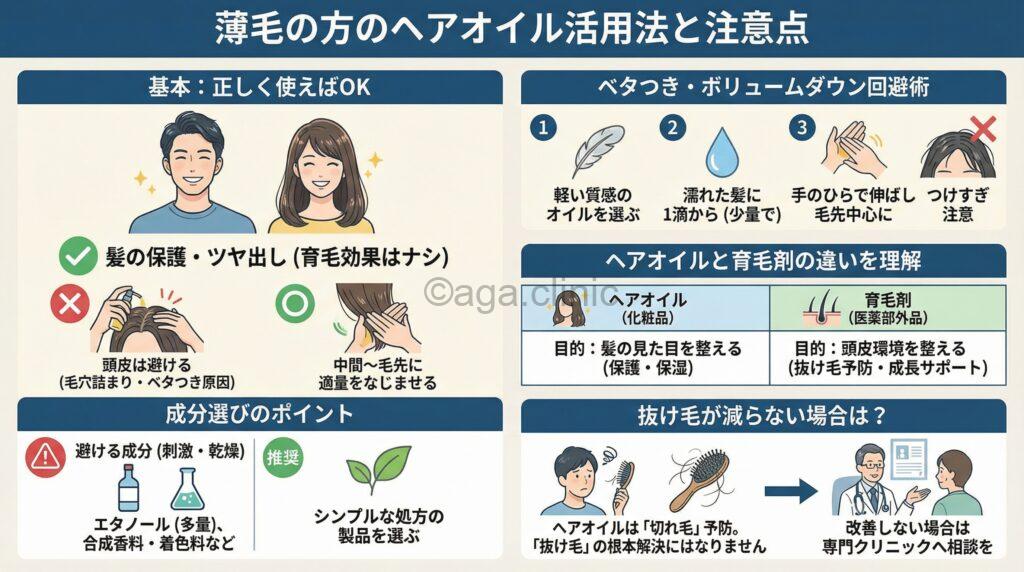

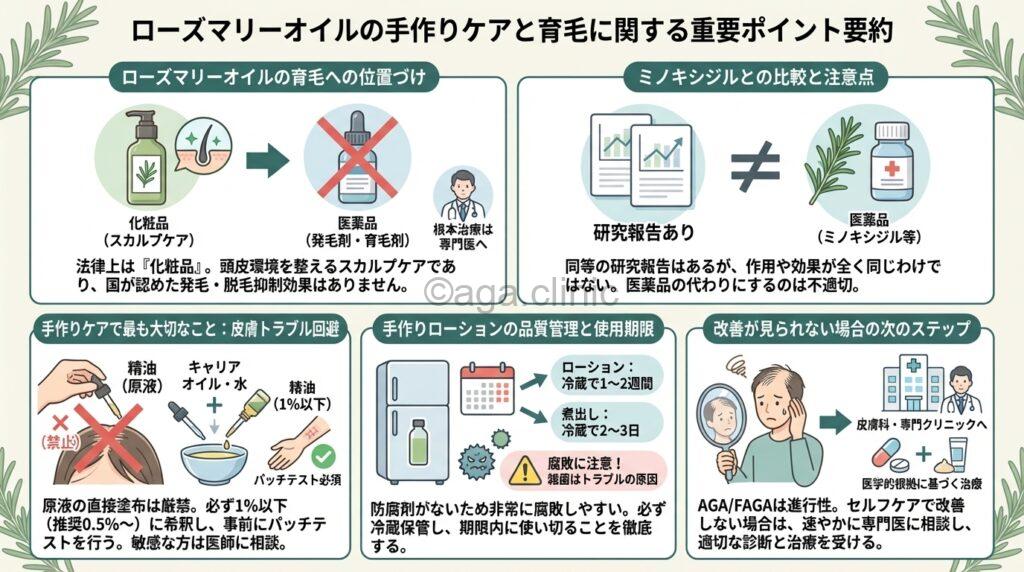

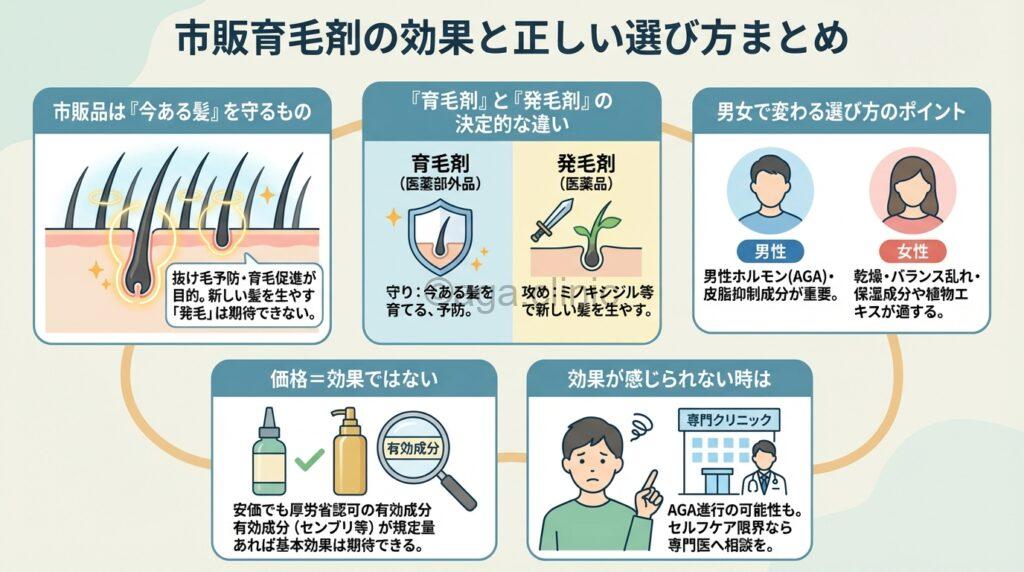

いわゆる「育毛シャンプー」と呼ばれるものの中には、頭皮環境を整えることで育毛をサポートすると謳うものもありますが、シャンプー自体に直接的な発毛効果はありません。

その点を混同しないように注意が必要です。

迷った場合は専門家(美容師、皮膚科医)に相談することも一案

自分で選ぶのが難しい場合は、信頼できる美容師や皮膚科医に相談し、アドバイスをもらうのが確実です。

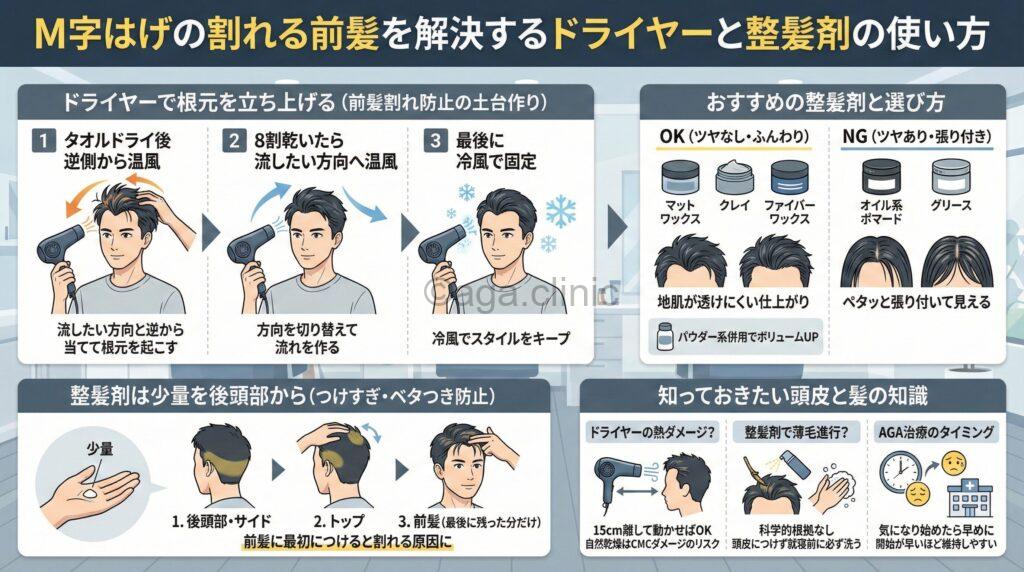

プロが教える正しいシャンプーの手順

自分に合ったシャンプーを選んだら、次は正しい方法でシャンプーをすることが大切。

以下の手順を参考に、日々のシャンプーを見直してみましょう。

- ブラッシング:シャンプー前に、乾いた状態で髪全体を優しくブラッシングします。これにより、髪のもつれを解き、ホコリやフケなどの汚れを浮かせることができます。また、頭皮の血行促進にも繋がります。

- 予洗い(ぬるま湯で):38℃程度のぬるま湯で、頭皮と髪全体を1~2分かけて十分に濡らします。予洗いをしっかり行うことで、髪や頭皮の汚れの7~8割程度は落とせると言われています。これにより、シャンプーの泡立ちも良くなり、使用量を抑えることにも繋がります。

- シャンプーを泡立てる:シャンプーを適量手に取り、手のひらでよく泡立てます。直接頭皮につけてから泡立てようとすると、摩擦が生じたり、濃度が高いまま一部に付着したりする可能性があるため避けましょう。

- 洗い方:泡立てたシャンプーを髪全体に行き渡らせ、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは頭皮を傷つける原因になるので絶対にやめましょう。髪の毛自体は、泡で包み込むように優しく洗う程度で十分です。特に汚れやすい生え際や襟足、皮脂の分泌が多い頭頂部は丁寧に洗いましょう。

- すすぎ:シャンプー剤が頭皮や髪に残らないよう、時間をかけて丁寧に洗い流します。すすぎ残しは、かゆみやフケ、ベタつきの原因になります。特に、生え際、もみあげ、耳の後ろ、襟足はすすぎ残しが多い箇所なので、意識してしっかりとすすぎましょう。シャンプーにかかった時間の2倍程度の時間をかけてすすぐのが理想的です。

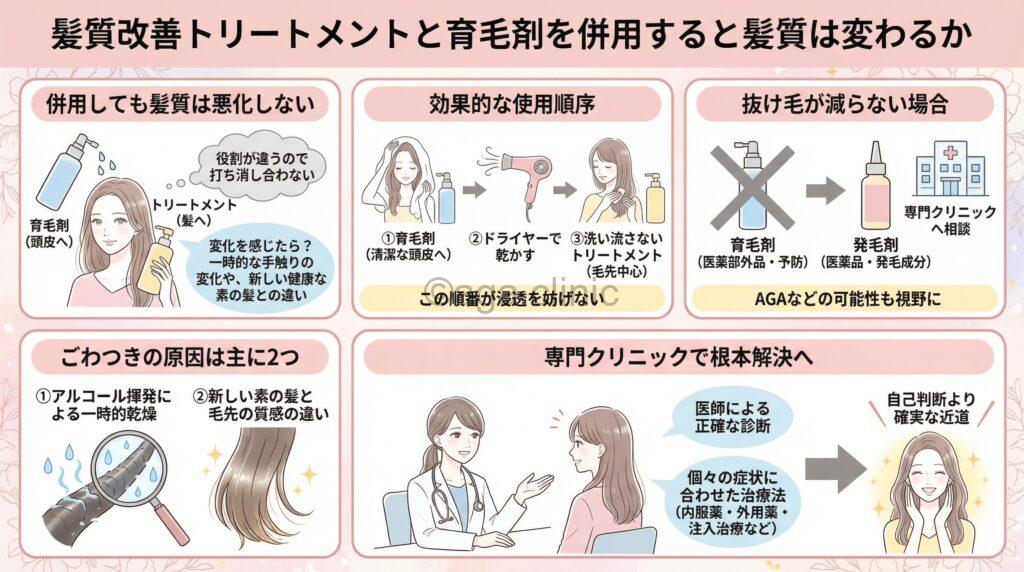

- トリートメント・コンディショナー(必要な場合):トリートメントやコンディショナーは、主に髪のダメージ補修や保護を目的としています。髪の中間から毛先を中心につけ、頭皮にはなるべく付着しないように注意しましょう。製品に記載された時間放置した後、これも十分にすすぎます。

- タオルドライ:洗い終わったら、清潔なタオルで髪と頭皮の水分を優しく押さえるように拭き取ります。ゴシゴシと強く擦ると、髪のキューティクルが傷んだり、頭皮に刺激を与えたりするので避けましょう。マイクロファイバータオルなど、吸水性の高いタオルを使うのもおすすめです。

- ドライヤー:濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮トラブルやニオイの原因になるため、できるだけ速やかにドライヤーで乾かします。まず、髪の根元や頭皮を中心に温風で乾かし、ある程度乾いてきたら髪の中間から毛先へと乾かしていきます。ドライヤーを近づけすぎたり、同じ場所に長時間当て続けたりすると、髪や頭皮が乾燥しすぎるので注意しましょう。最後に冷風を当てると、キューティクルが引き締まり、髪にツヤが出やすくなります。オーバードライ(乾かしすぎ)にも注意が必要です。

シャンプーだけでは不十分?薄毛対策のためのトータルケア

健やかな髪を育むためには、正しいシャンプー習慣に加えて、体の中からと外からのトータルケアが不可欠。

シャンプーだけに頼るのではなく、以下のような生活習慣全体を見直すことが、薄毛対策においては非常に重要になります。

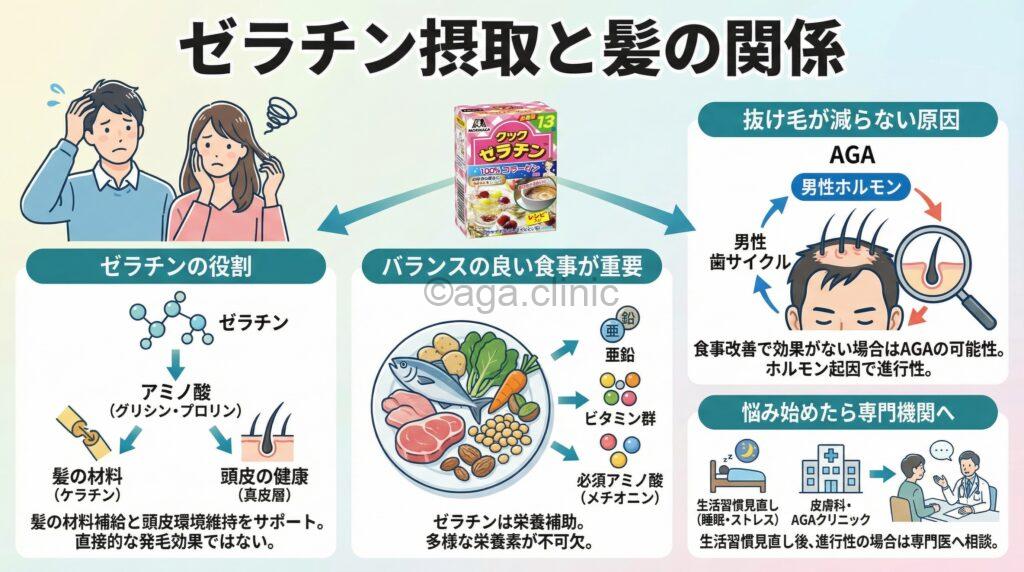

食生活の見直し:髪に必要な栄養素を積極的に摂取

私たちの体は、食べたものから作られています。

髪も例外ではなく、健康な髪を育むためには、バランスの取れた食事が基本。

特に意識して摂取したい栄養素には以下のようなものがあります。

タンパク質

髪の主成分である「ケラチン」はタンパク質の一種。

肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質を十分に摂取しましょう。

亜鉛

亜鉛は、タンパク質をケラチンに合成する際に不可欠なミネラル。

牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類などに多く含まれています。

不足すると髪の成長が妨げられる可能性があります。

ビタミン類

- ビタミンB群(特にビオチン、B2、B6):頭皮の新陳代謝を促し、皮脂のバランスを整える働きがあります。レバー、魚介類、緑黄色野菜、豆類などに含まれます。

- ビタミンC:コラーゲンの生成を助け、頭皮の健康を維持します。また、鉄分の吸収を高める効果もあります。果物、野菜、いも類に多く含まれます。

- ビタミンE:血行を促進し、頭皮に栄養を届けやすくする働きがあります。抗酸化作用もあり、頭皮の老化を防ぐ効果も期待できます。ナッツ類、植物油、アボカドなどに含まれます。

鉄分

鉄分が不足すると、全身に酸素を運ぶヘモグロビンが減少し、頭皮への酸素供給も滞りがちになります。

レバー、赤身の肉、ひじき、ほうれん草などに多く含まれます。

特定の栄養素だけを過剰に摂取するのではなく、様々な食品をバランス良く食べることが最も大切です。

質の高い睡眠の確保

睡眠中には、髪の成長に欠かせない「成長ホルモン」が活発に分泌されます。

特に、入眠後最初の3時間程度の深いノンレム睡眠時に多く分泌されると言われています。

睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、毛母細胞の働きが低下して、髪の成長が妨げられる可能性があります。

毎日6~8時間程度の質の高い睡眠を確保するよう心がけましょう。

寝る前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのを避けたり、カフェインの摂取を控えたり、自分に合った寝具を選んだりするなど、睡眠環境を整える工夫も大切です。

ストレスマネジメント

過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こすことがあります。

また、ストレスホルモンであるコルチゾールの増加は、ヘアサイクルに悪影響を与える可能性も指摘されています。

現代社会においてストレスを完全になくすことは難しいかもしれませんが、自分なりのストレス解消法を見つけ、上手にコントロールすることが重要。

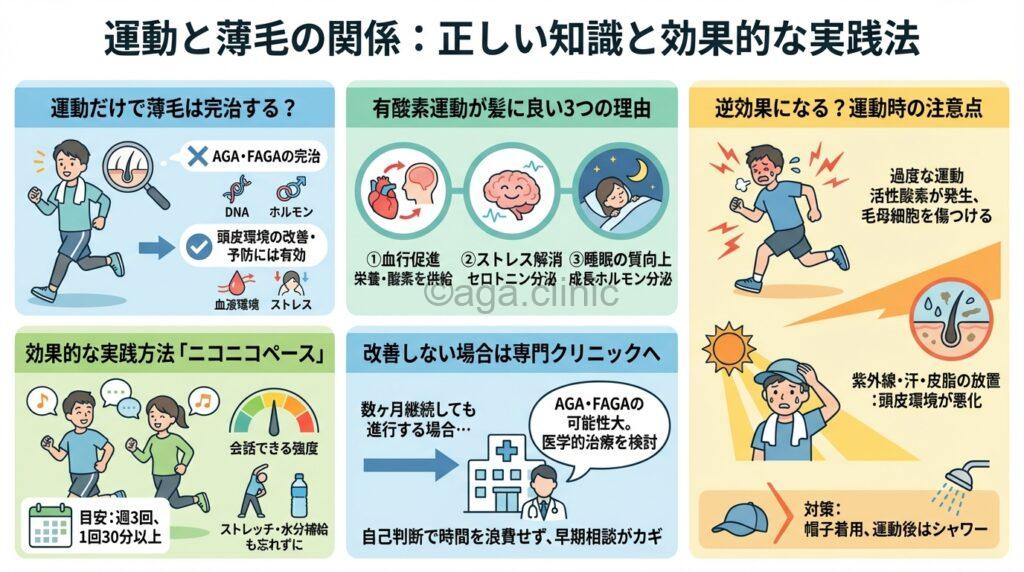

適度な運動、趣味に没頭する時間、リラックスできる音楽を聴く、瞑想やヨガを取り入れるなど、心身をリフレッシュさせる習慣を持ちましょう。

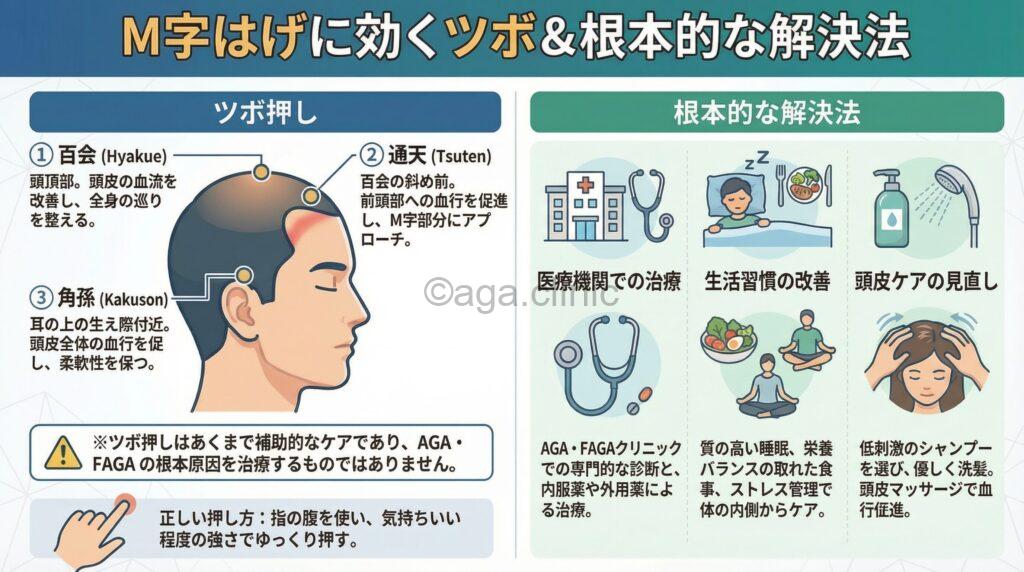

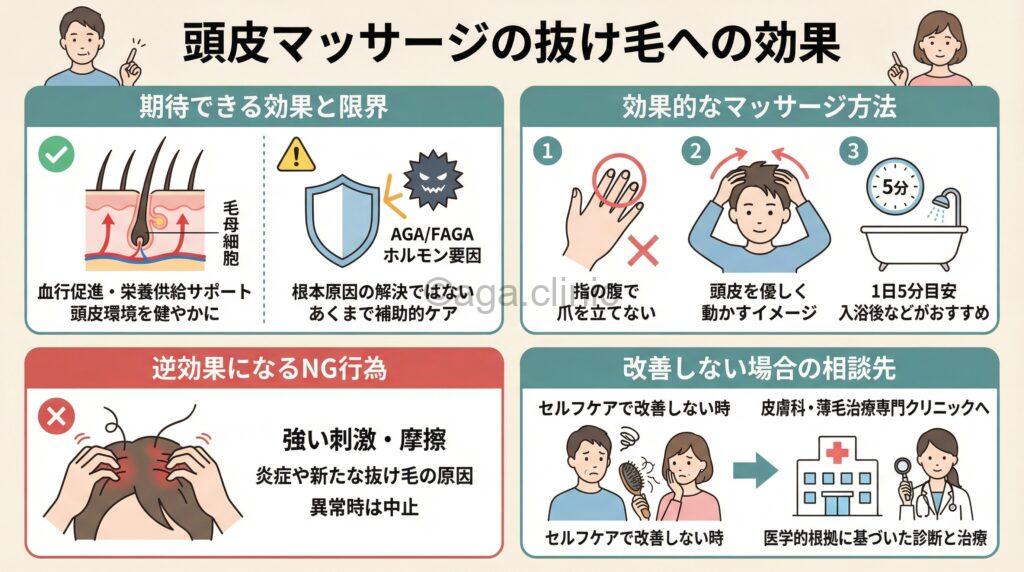

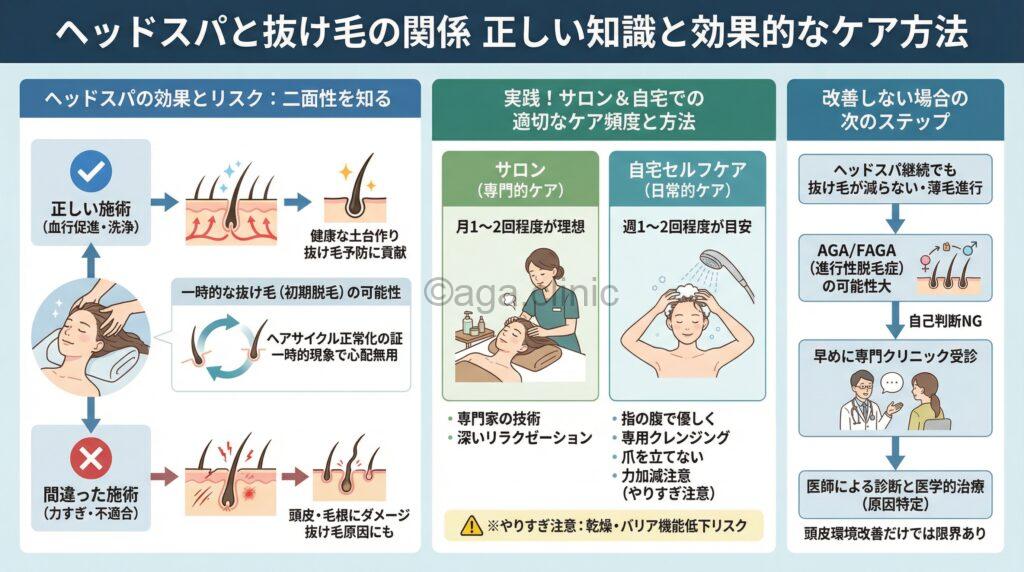

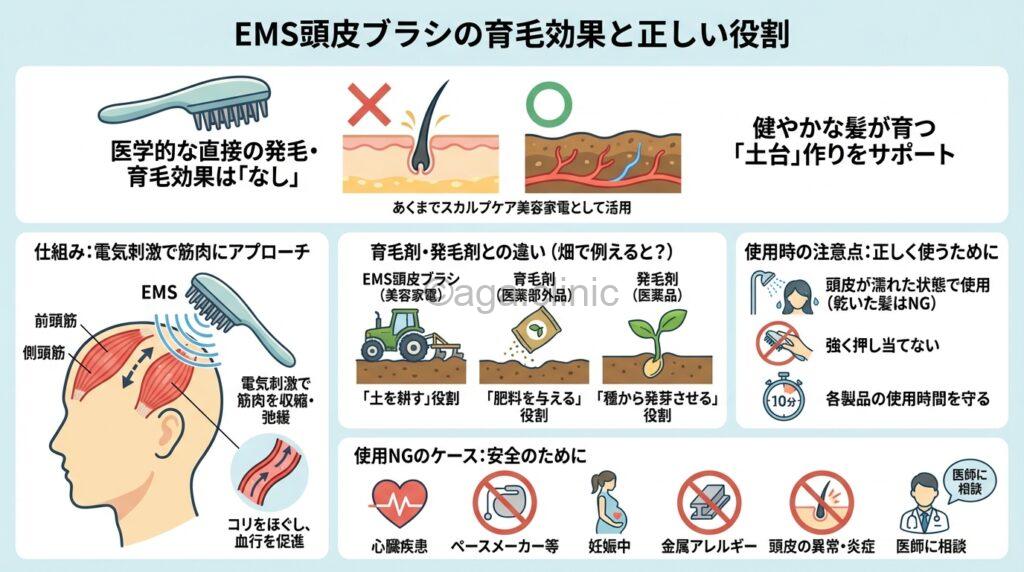

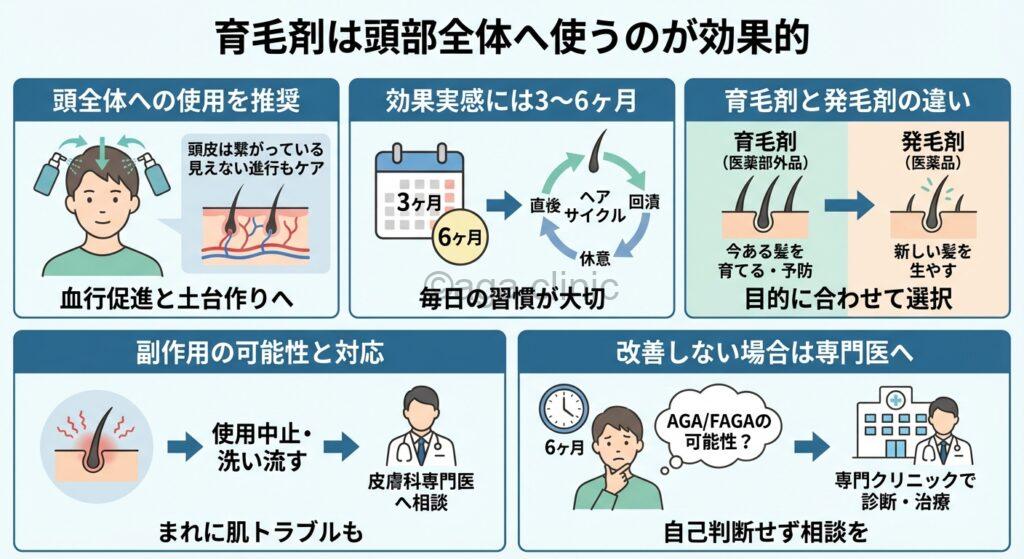

頭皮マッサージ

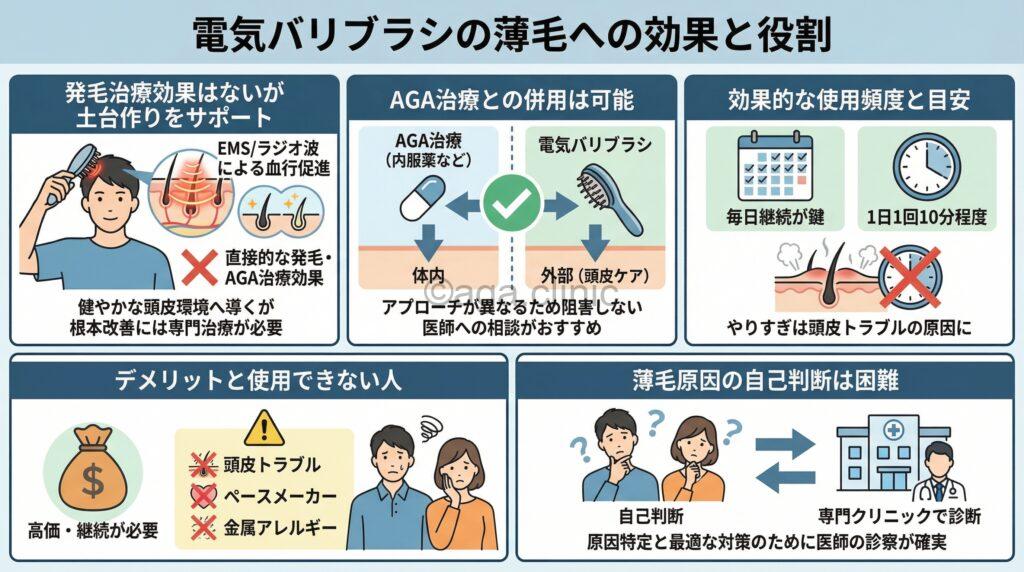

頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。

また、頭皮の緊張を和らげ、リラックス効果も得られます。

シャンプー時や、育毛剤を使用する際などに、指の腹を使って優しく行うのがポイント。

爪を立てたり、強く擦りすぎたりすると頭皮を傷める可能性があるので注意しましょう。

頭全体を優しく揉みほぐすように、気持ち良いと感じる強さで行うのが理想的です。

禁煙と節度ある飲酒

喫煙は、ニコチンの作用で血管を収縮させ、頭皮の血行を悪化させます。

また、タバコに含まれる多くの有害物質は、髪の成長に必要なビタミンやミネラルの吸収を妨げたり、体内の活性酸素を増やして細胞の老化を早めたりする可能性があります。

薄毛対策を考えるなら、禁煙は非常に重要なポイントです。

過度な飲酒も、肝臓でのアルコール分解に多くのビタミンやミネラルが消費されるため、髪に必要な栄養素が不足しがちになります。

また、睡眠の質を低下させたり、皮脂の過剰分泌を招いたりすることもあります。

飲酒は適量を守り、休肝日を設けるなど、節度ある楽しみ方を心がけましょう。

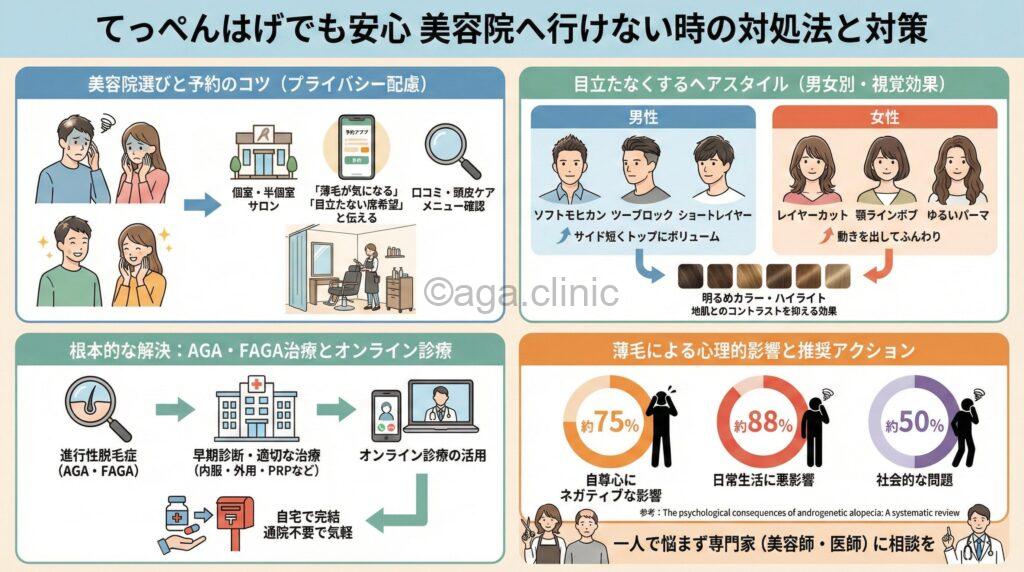

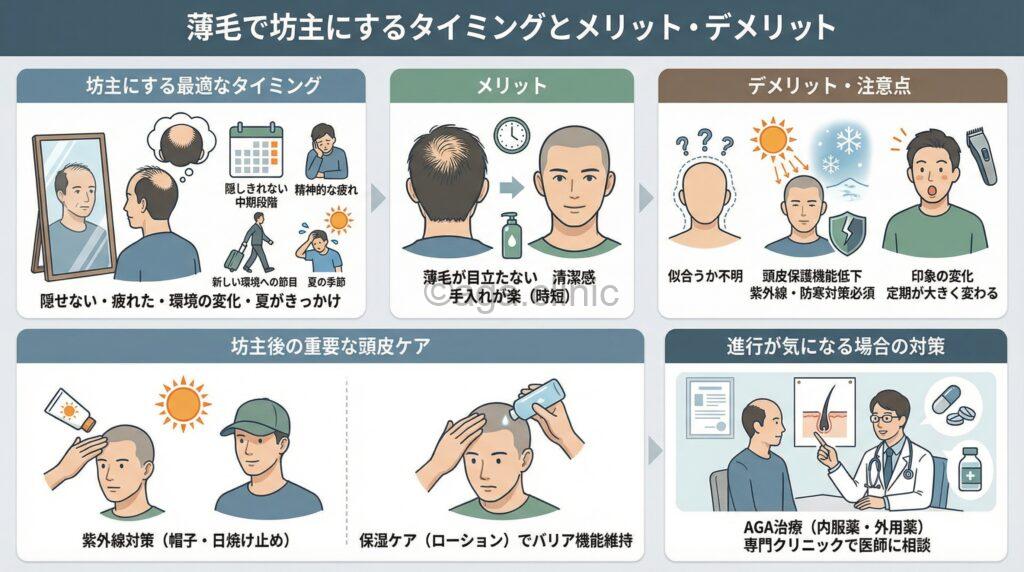

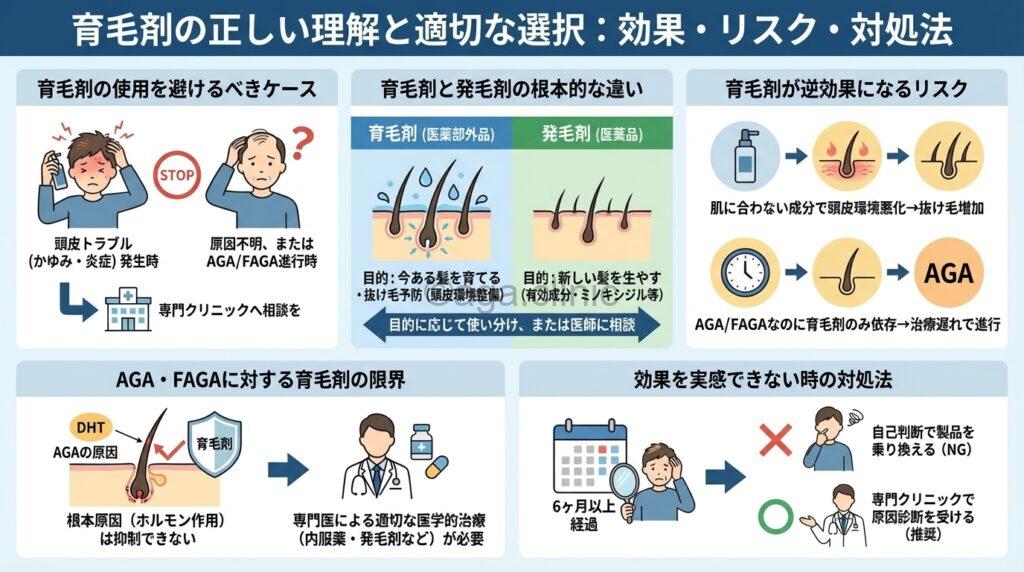

正しくシャンプーを使用してもハゲが気になるなら…AGA治療という選択肢

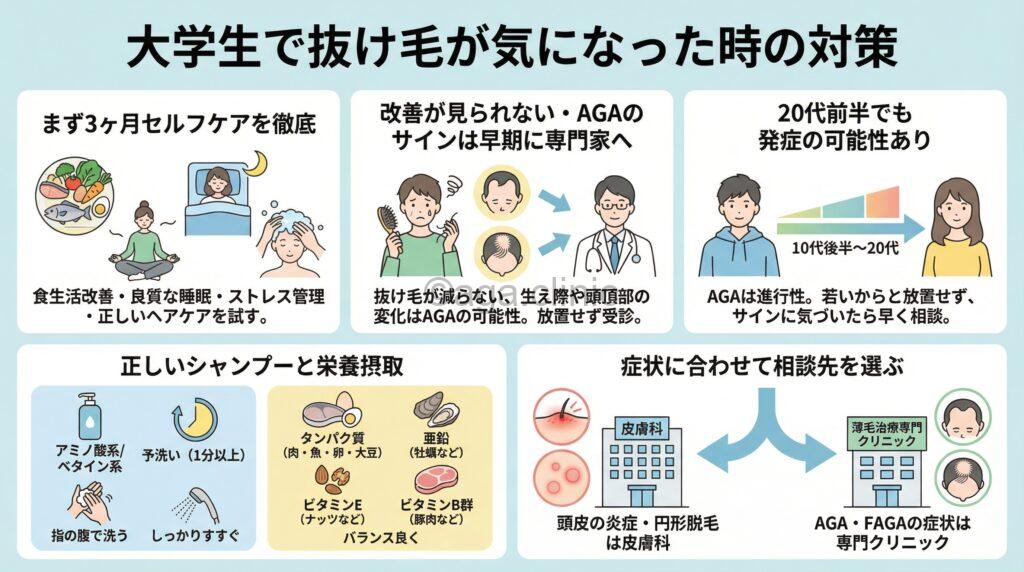

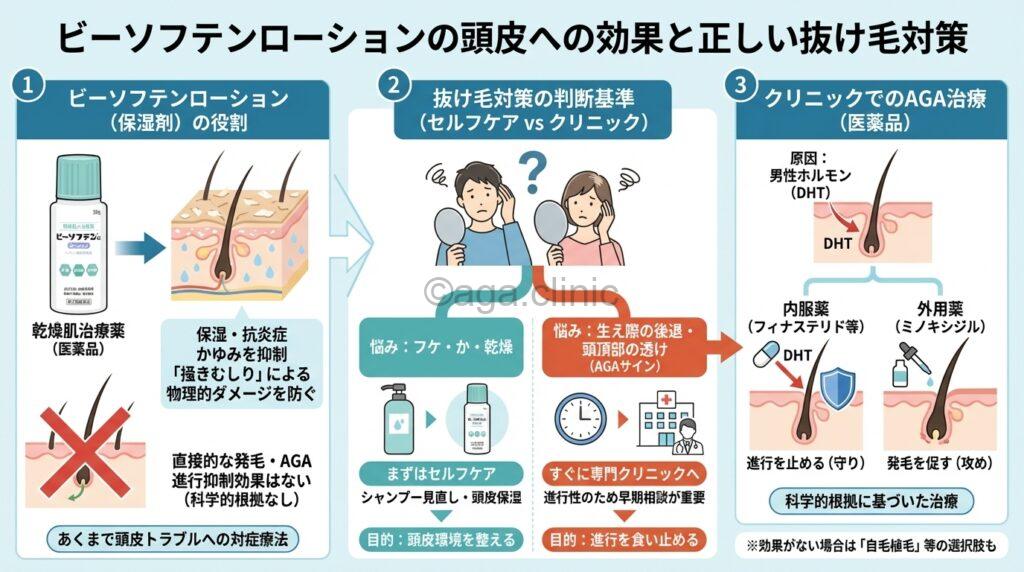

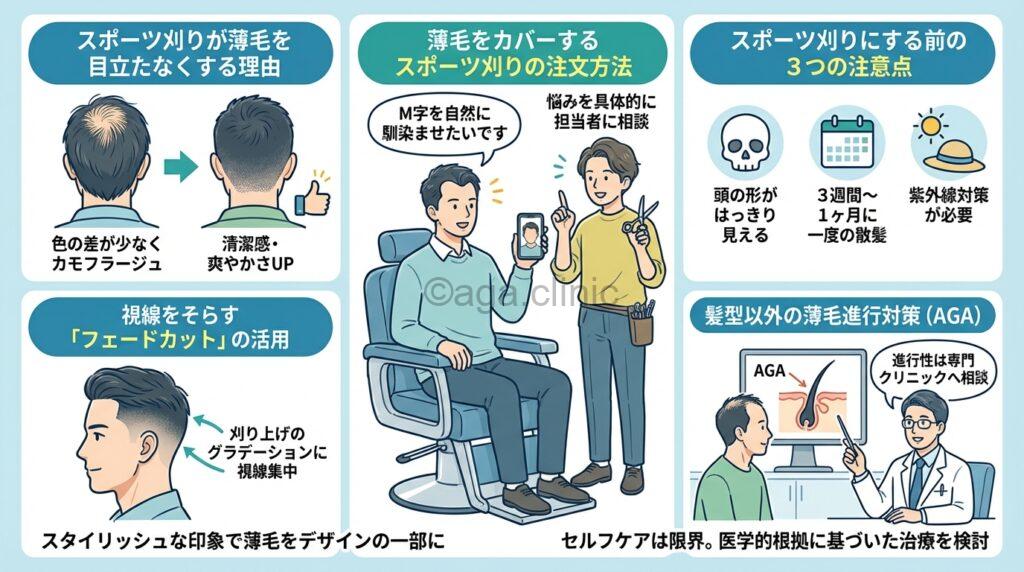

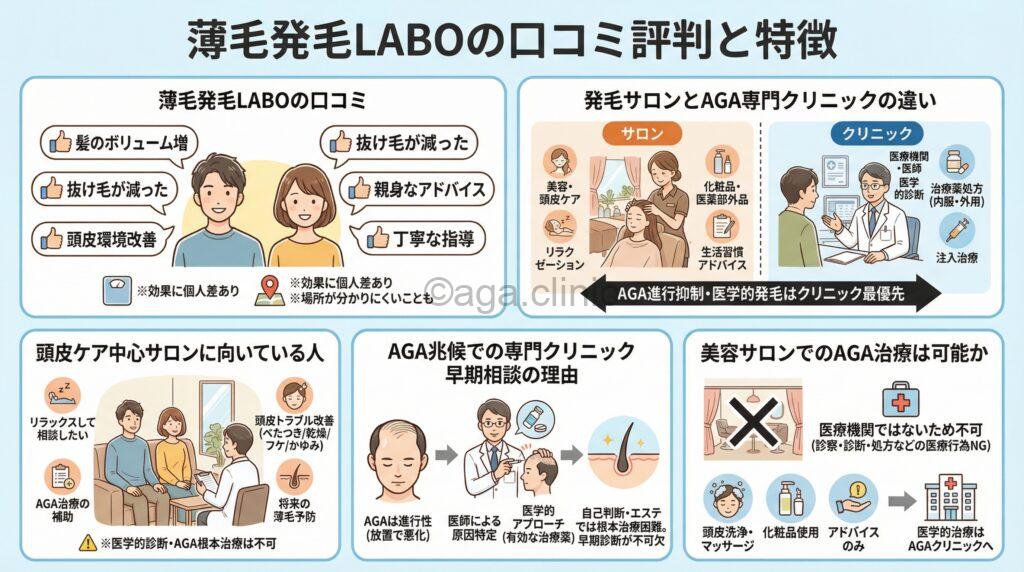

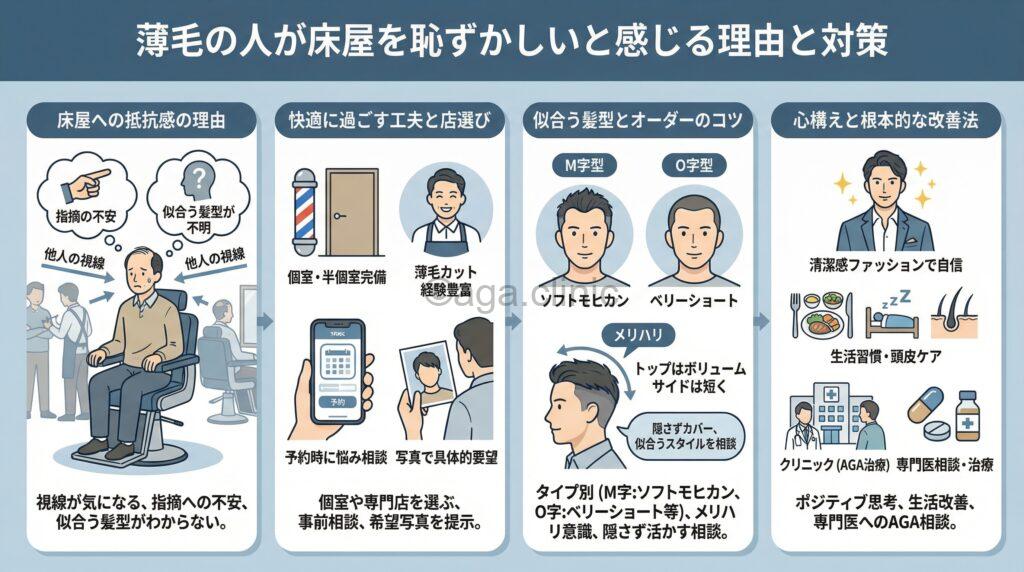

正しいシャンプー方法を実践し、生活習慣を見直しても、なかなか薄毛の進行が止まらない、あるいは改善が見られないという場合、特に男性の場合はAGA(男性型脱毛症)の可能性が考えられます。

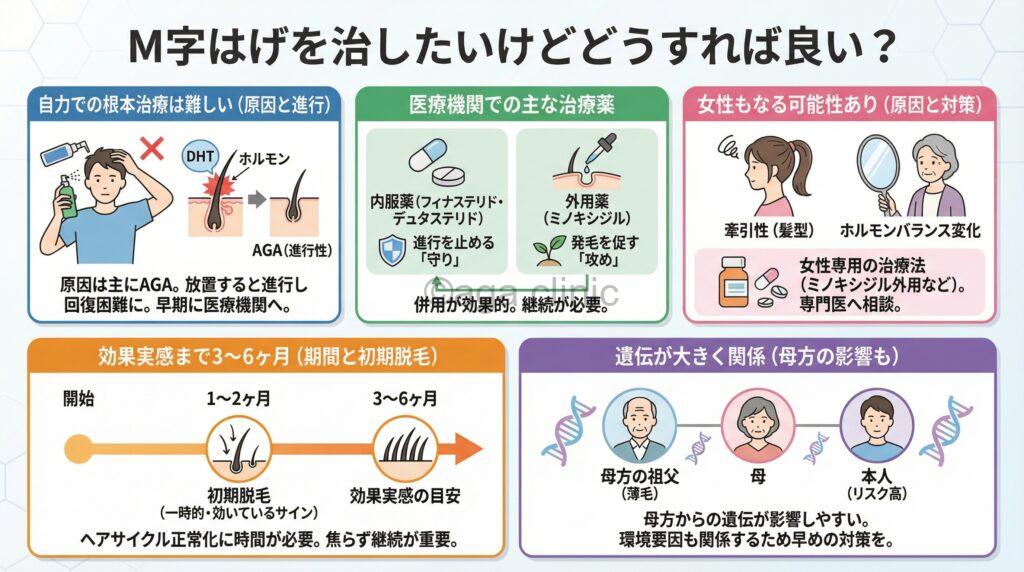

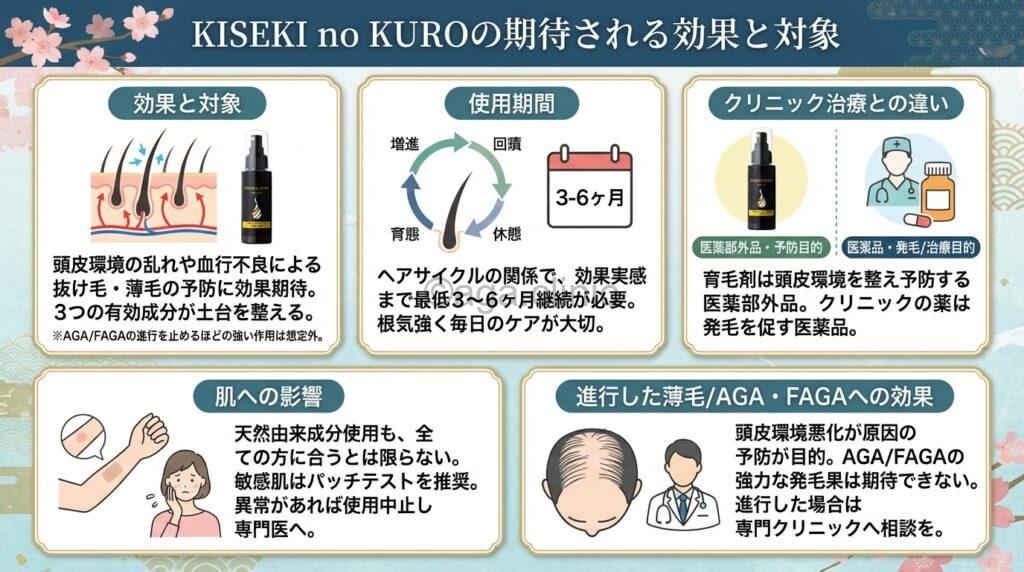

AGAはセルフケアだけでは進行を止めるのが難しい

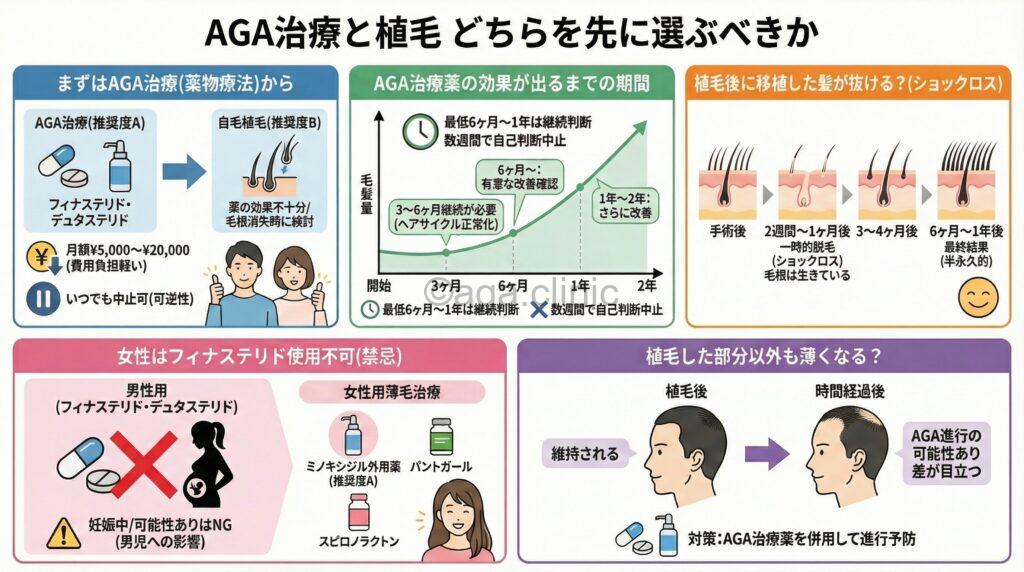

前述の通り、AGAは遺伝や男性ホルモンの影響による進行性の脱毛症。

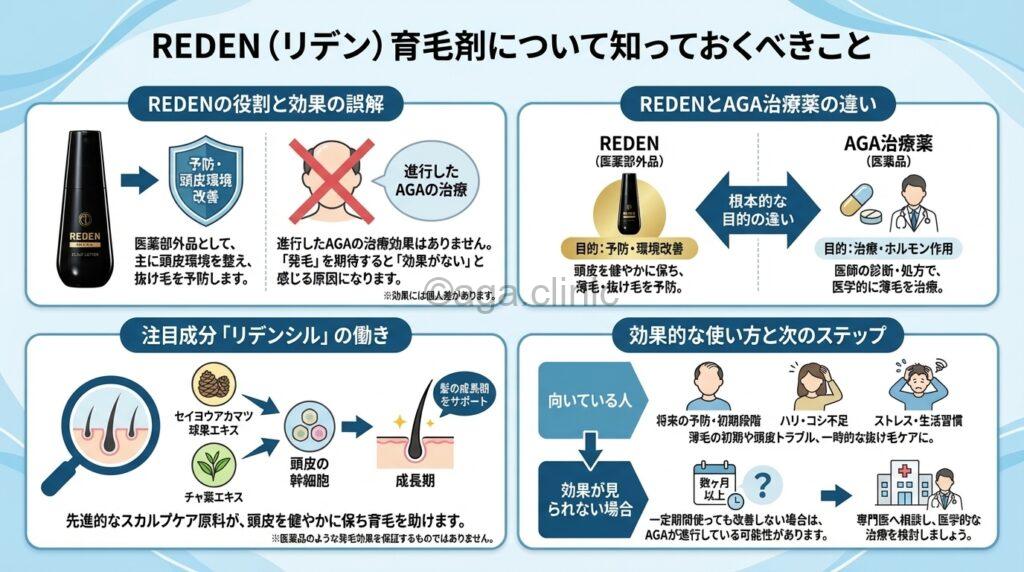

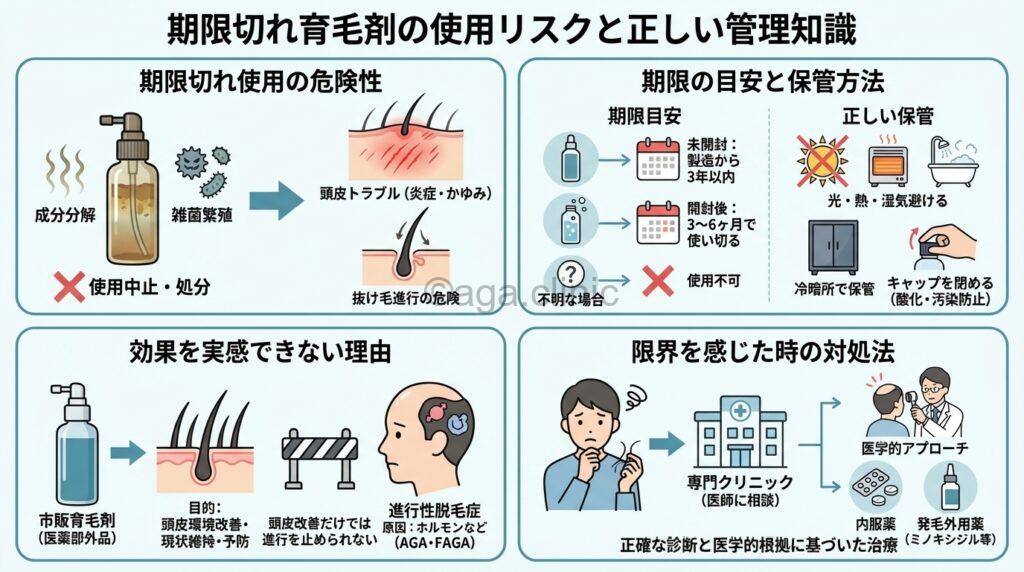

そのため、シャンプーを変えたり、市販の育毛剤を使ったりするだけでは、根本的な進行を食い止めるのは難しいのが現状です。

AGAは放置すると徐々に症状が進行していくため、「そのうち治るだろう」「まだ大丈夫」と楽観視していると、気づいた時にはかなり薄毛が進行してしまっているというケースも少なくありません。

そのため、AGAの疑いがある場合は、早期発見・早期対策が非常に重要になります。

「シャンプーを変えればAGAが治る」といった期待は禁物です。

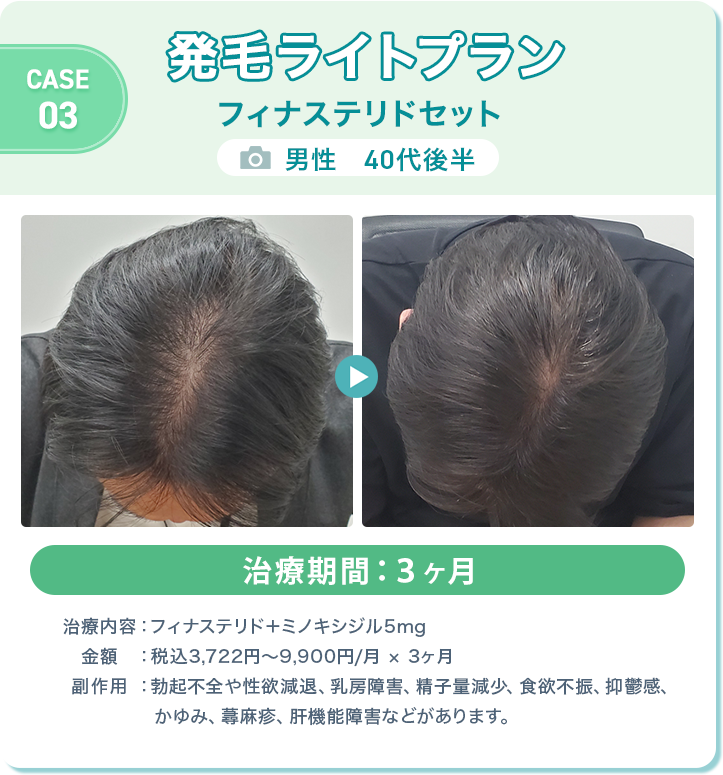

専門クリニックで受けられるAGA治療の概要

AGAの治療は、皮膚科やAGA専門クリニックなどの医療機関で受けることができます。

専門医による診断のもと、個々の症状や進行度、希望に合わせた治療法が提案されます。

主なAGA治療法には、以下のようなものがあります。

問診・視診・検査

まずは医師による問診で、薄毛の悩みや生活習慣、家族歴などを確認します。

その後、頭皮の状態を視診したり、マイクロスコープで毛髪の状態を詳細に観察したりします。

必要に応じて血液検査などが行われることもあります。

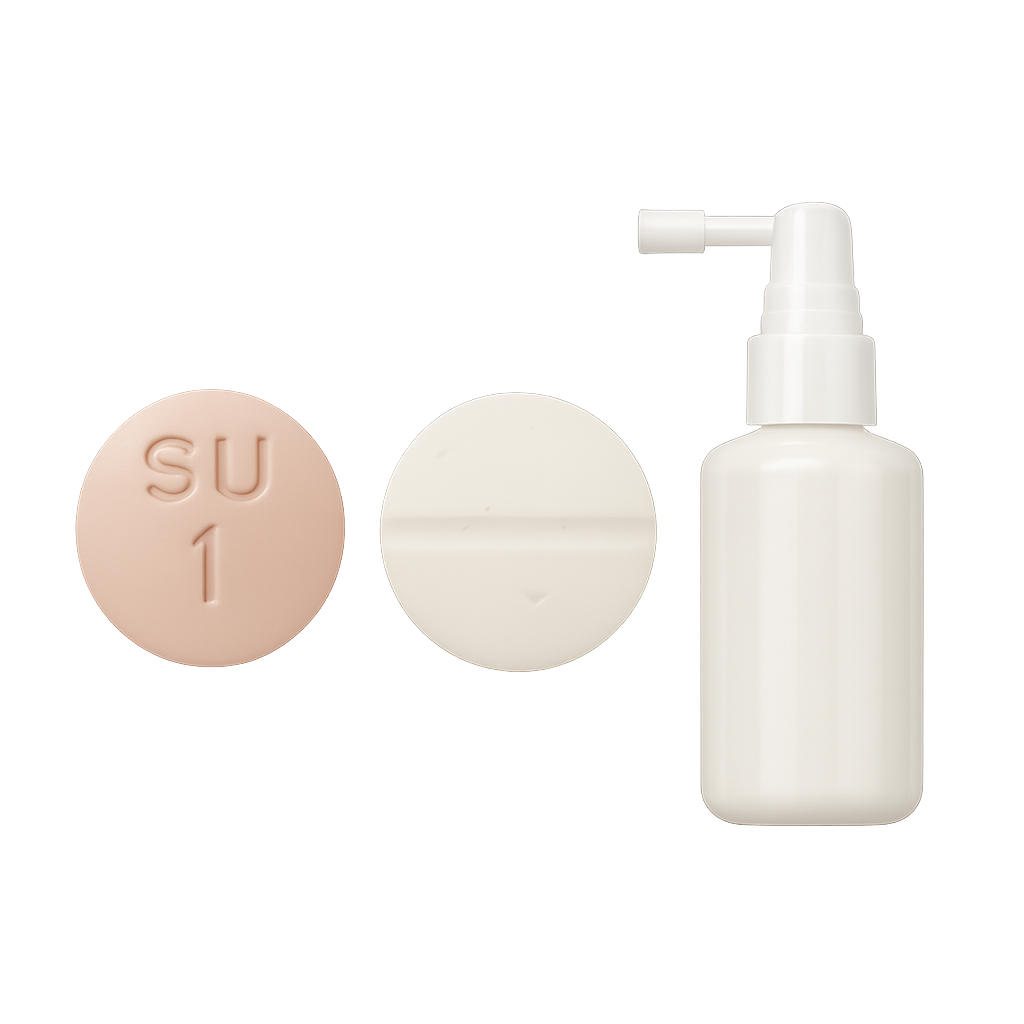

内服薬治療

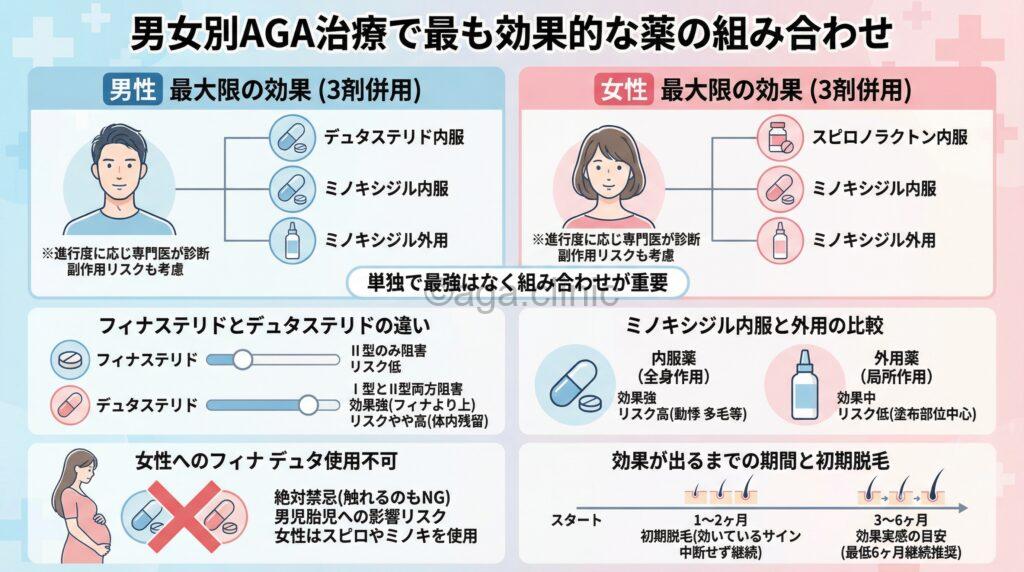

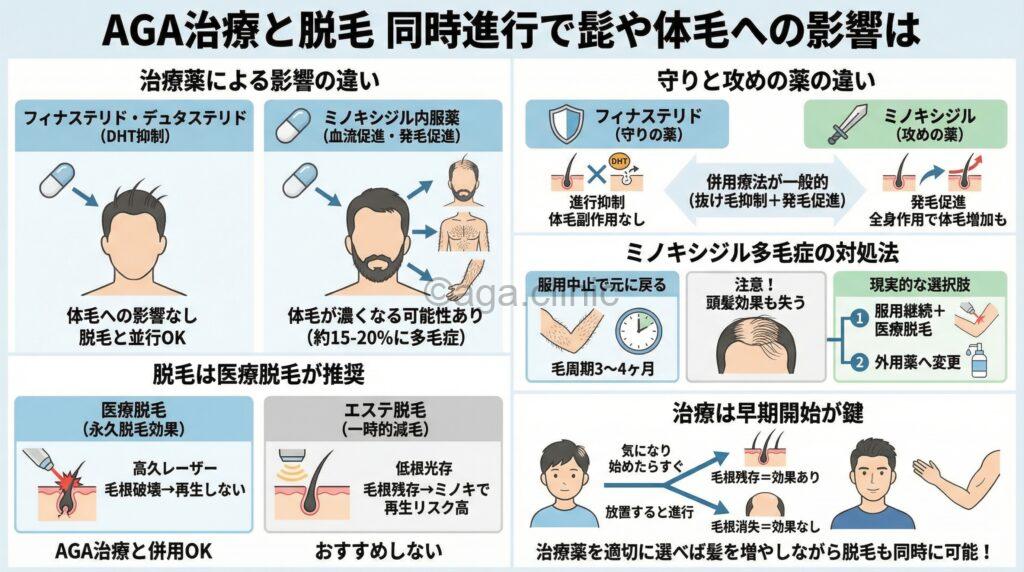

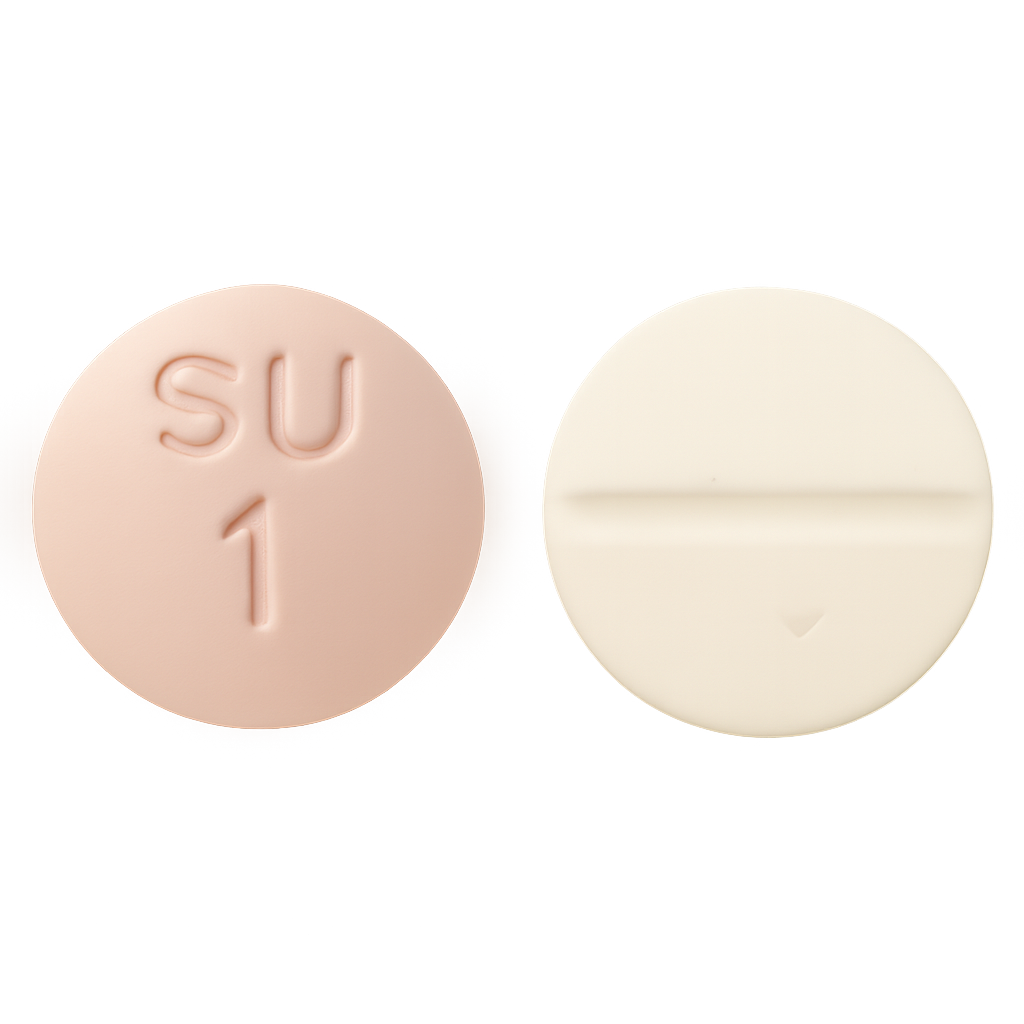

- フィナステリド*5:5αリダクターゼの働きを阻害し、DHTの生成を抑制する効果があります。主に前頭部や頭頂部の薄毛に有効とされています。

- デュタステリド*6:フィナステリド同様、5αリダクターゼを阻害しますが、フィナステリドよりも広範囲の5αリダクターゼに作用すると言われています。 これらの内服薬は、AGAの進行を遅らせたり、抜け毛を減らしたりする効果が期待できます。

外用薬治療

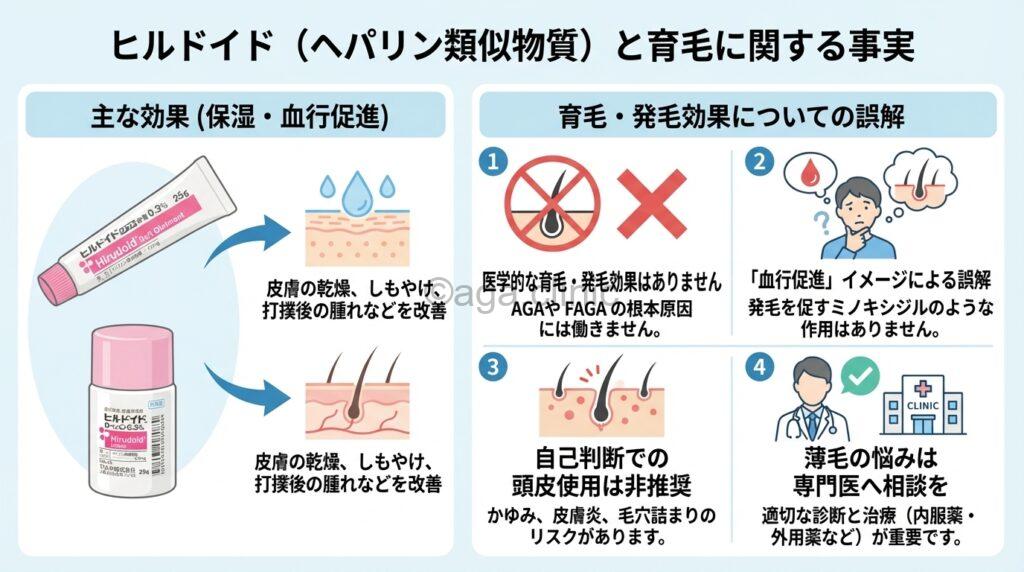

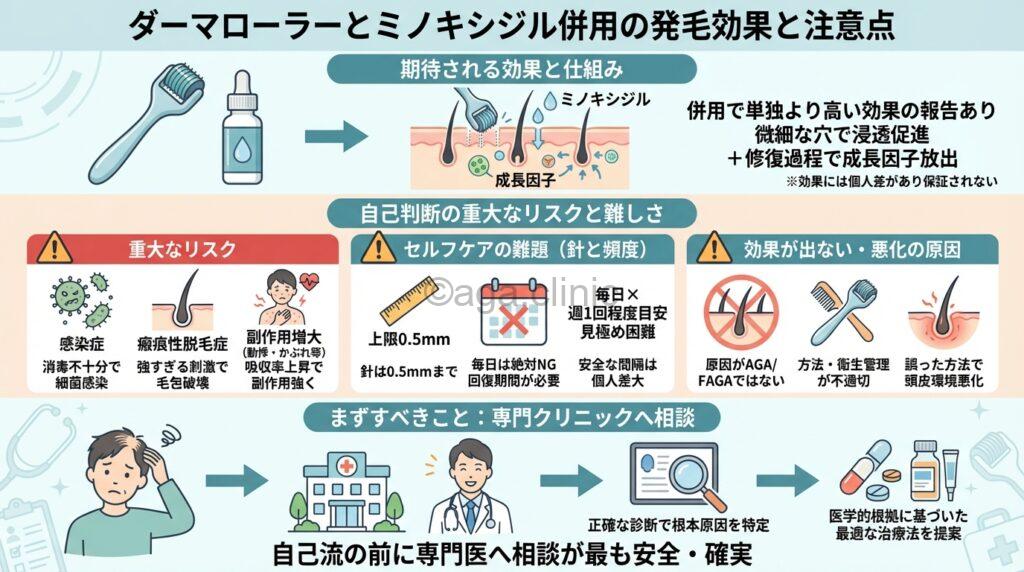

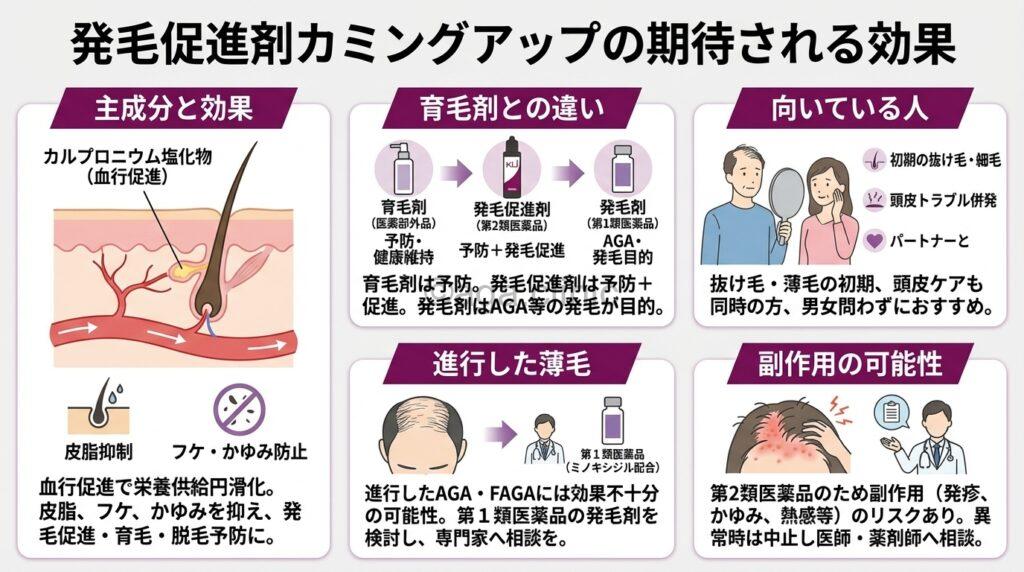

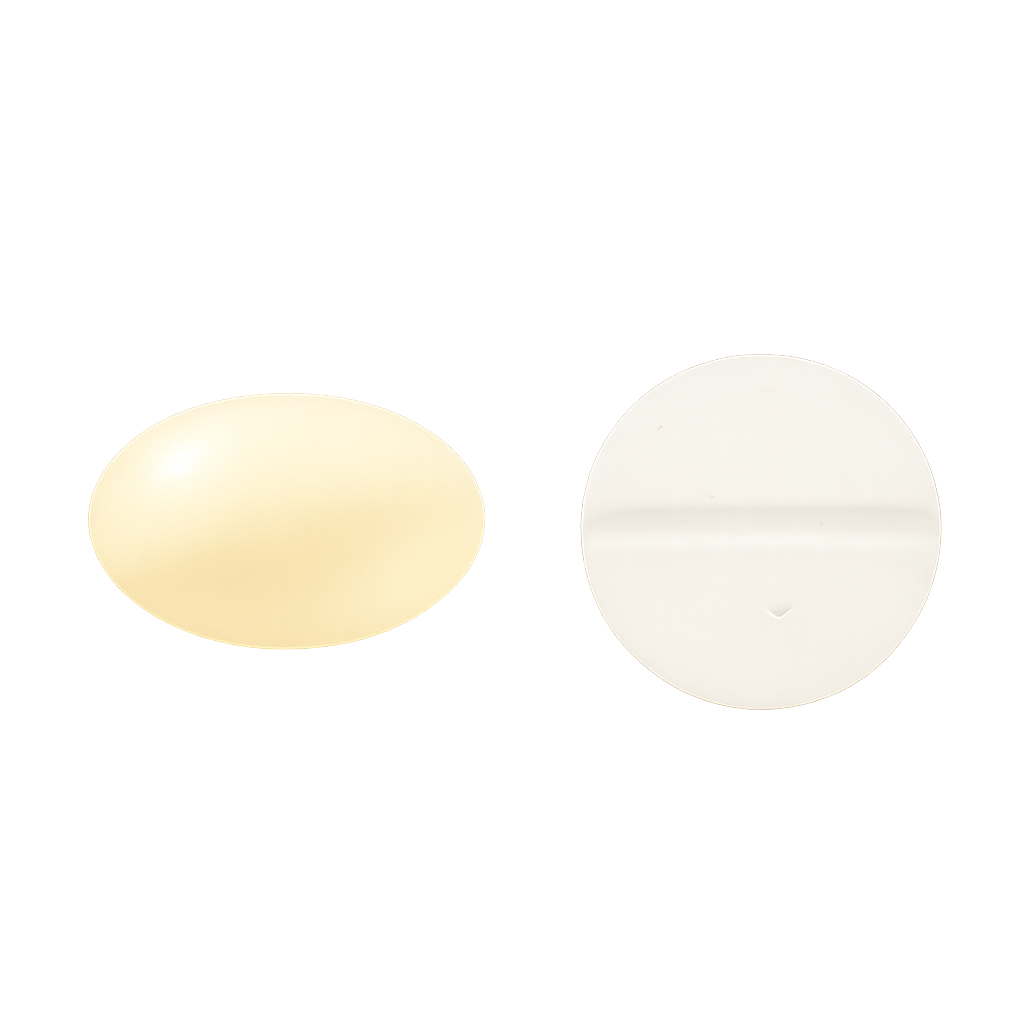

- ミノキシジル*7:頭皮に直接塗布するタイプの外用薬です。血管を拡張させて頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させることで発毛を促す効果が期待できます。

注入治療(メソセラピー、HARG療法など)

有効成分(ミノキシジル、成長因子、ビタミンなど)を頭皮に直接注入する治療法。

内服薬や外用薬と併用して行われることもあります。

※これらの治療法はクリニックによって導入状況や内容が異なります。

自毛植毛

後頭部などのAGAの影響を受けにくい部位から自身の毛髪を採取し、薄毛の気になる部分に移植する外科的な治療法。

※こちらも専門的な知識と技術が必要な治療法です。

これらの治療法は、単独で行われることもあれば、組み合わせて行われることもあります。

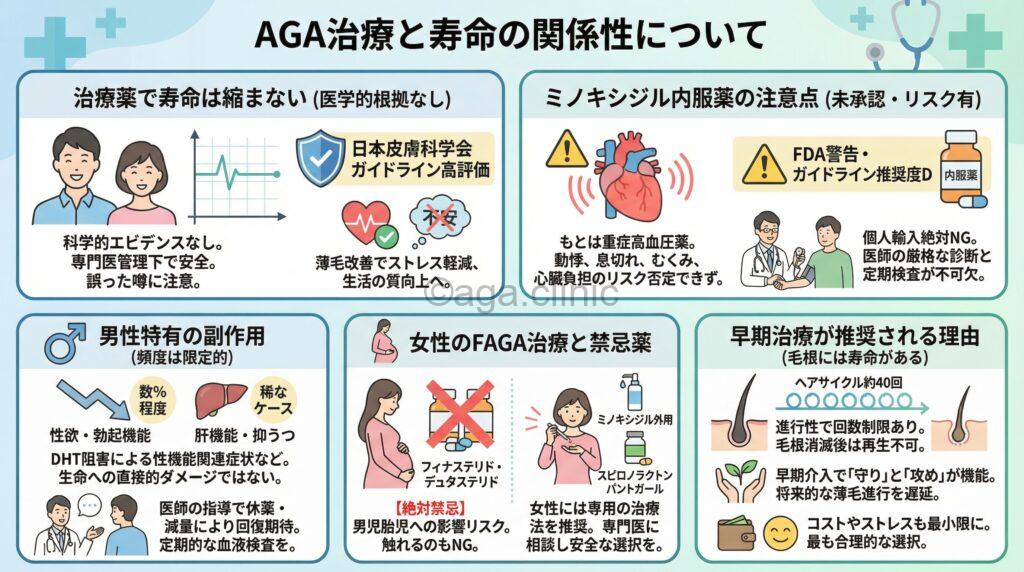

AGA治療のメリット・デメリット

AGA治療を検討する際には、メリットだけでなく、デメリットや注意点も理解しておくことが大切です。

メリット

- 医学的根拠に基づいた効果が期待できる:専門医の診断のもと、科学的に効果が認められている治療法を受けることができます。

- AGAの進行を抑制・改善できる可能性がある:早期に治療を開始することで、薄毛の進行を遅らせたり、ある程度の毛量回復が期待できたりします。

デメリット・注意点

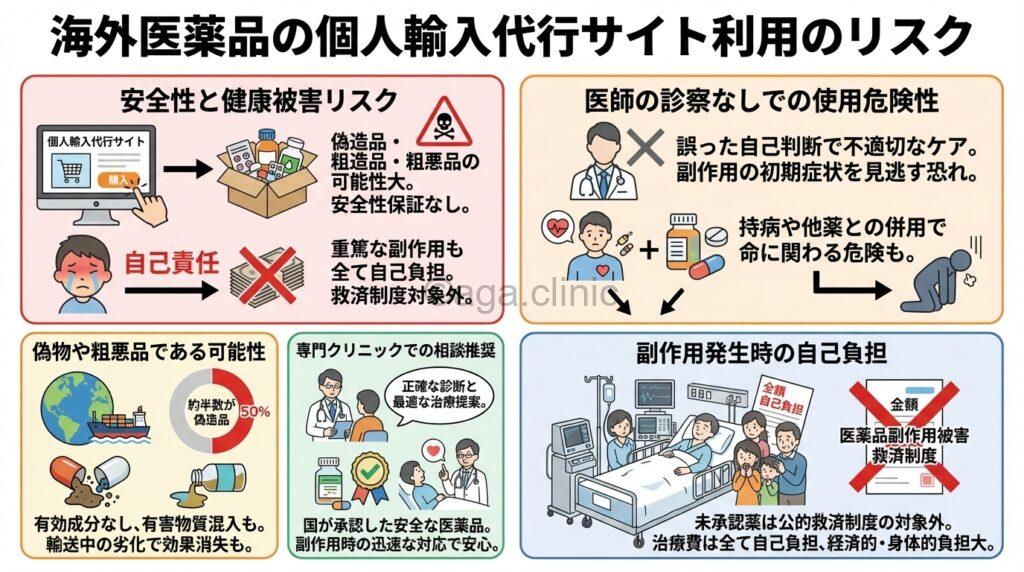

- 費用がかかる:AGA治療の多くは自由診療となり、健康保険が適用されません。そのため、治療費は全額自己負担となり、治療内容や期間によっては高額になる場合があります。

- 効果が出るまでに時間がかかる:治療効果を実感できるまでには、一般的に数ヶ月から半年程度の期間が必要とされています。すぐに効果が現れるわけではないことを理解しておく必要があります。

- 副作用のリスク:治療薬によっては、性機能障害、肝機能障害、頭皮のかゆみ・かぶれなどの副作用が起こる可能性があります。治療開始前には必ず医師から副作用について十分な説明を受け、理解した上で治療を開始することが重要です。異変を感じた場合は速やかに医師に相談しましょう。

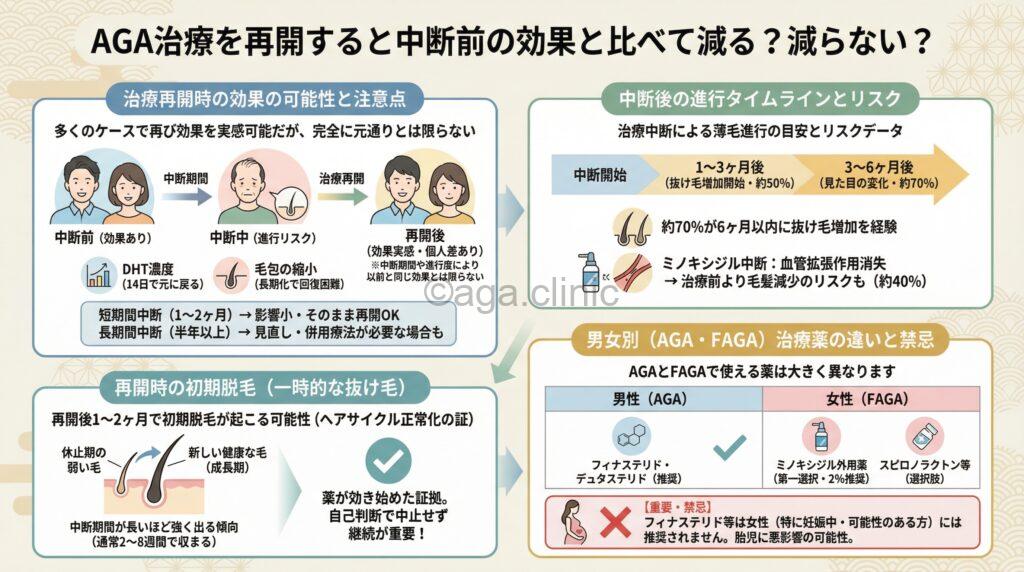

- 継続的な治療が必要な場合がある:AGAは進行性のため、治療を中断すると再び薄毛が進行する可能性があります。効果を維持するためには、継続的な治療が必要になることが多いです。

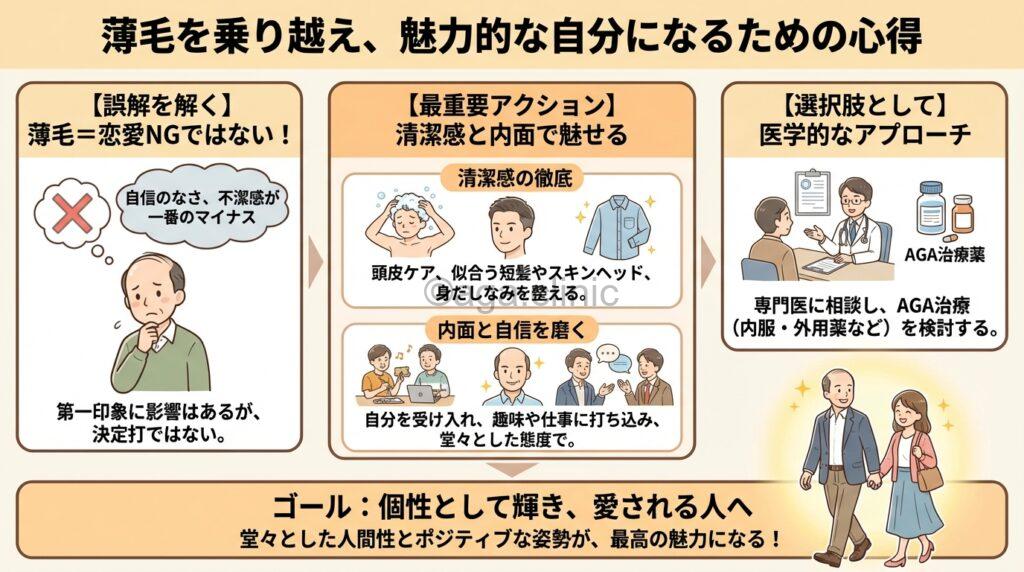

まずは専門医に相談することが第一歩

もしあなたが薄毛に悩み、AGAの可能性を感じているのであれば、まずは勇気を出して専門のクリニックに相談してみることをお勧めします。

多くのクリニックでは、無料カウンセリングを実施しており、気軽に相談できる体制が整っています。

カウンセリングでは、あなたの悩みや疑問を専門家に直接伝えることができます。

また、頭皮の状態をチェックしてもらい、適切なアドバイスを受けることも可能です。

信頼できるクリニックを選ぶ際には、以下の点を参考にすると良いでしょう。

- 治療実績が豊富であるか

- 料金体系が明確で、事前にしっかりと説明してくれるか

- 医師やスタッフが親身に相談に乗ってくれるか

- 無理な勧誘がないか

- 治療法の選択肢が複数提示され、それぞれのメリット・デメリットを説明してくれるか

一人で悩んでいても、薄毛の悩みはなかなか解決しません。

専門家の力を借りることで、あなたに合った最適な対策が見つかるはずです。

まとめ:ハゲとシャンプーは関係ないので他の対策を

記事のポイントのまとめです。

改めて重要なポイントをまとめると、以下のようになります。

- 一般的なシャンプーが直接的にハゲ(薄毛)を引き起こすことは極めて稀です。シャンプーの主な役割は、頭皮を清潔に保ち、健やかな頭皮環境を維持することにあります。

- しかし、間違ったシャンプー方法(洗いすぎ、すすぎ残し、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用など)は、頭皮環境を悪化させ、間接的に抜け毛を増やす可能性があります。

- 薄毛の真の原因は、AGA(男性型脱毛症)や生活習慣の乱れ(食生活、睡眠、ストレスなど)、頭皮の血行不良など、多岐にわたります。

- 薄毛対策の基本は、自分に合ったシャンプーを選び、正しい方法で洗髪すること、そしてバランスの取れた食事、質の高い睡眠、ストレスマネジメントといった生活習慣全体の改善です。

- セルフケアだけでは改善が見られない場合や、AGAの疑いがある場合は、自己判断せずに専門のクリニックに相談し、適切なアドバイスや治療を受けることが重要です。

シャンプーがハゲの原因かもしれないという不安は、この記事を通して少しでも解消されたでしょうか。

大切なのは、正しい情報を知り、過度に恐れることなく、自分にできることから対策を始めることです。

薄毛の悩みはデリケートな問題ですが、一人で抱え込まず、前向きな気持ちで対策に取り組むことが、より良い未来への第一歩となるでしょう。

この記事が、あなたの悩み解決の一助となれば幸いです。